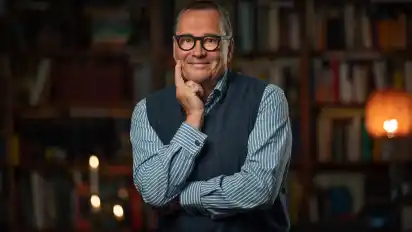

Herr Zimmermann, Günter Grass ist 2015 gestorben, es gibt diverse Biografien über ihn. Auch Sie haben bereits 2006 eine Wirkungsgeschichte geschrieben. Jetzt legen Sie mit einer Biografie nach, die fast 1000 Seiten dick ist. Warum eigentlich?

Harro Zimmermann: Es war notwendig. Es gibt bisher eine ganze Reihe von biografischen Ansätzen, die aber mehr oder weniger in Anfängen stecken geblieben sind, andere in kleinsten Detailbetrachtungen. Das Grass'sche Werk ist geradezu ein Eldorado für Motivforscher, überall auf der Welt sitzen Spezialisten. Mir ging es darum, die internationale Forschung einigermaßen zuverlässig aufzuarbeiten. Außerdem war es wichtig, mit Zeitzeugen zu sprechen. Und vor allem gibt es einen riesigen Nachlass an der Akademie der Künste in Berlin, der weitgehend unaufgearbeitet ist. Der bildet eine bedeutende Basis für das Buch und seinen innovativen Anspruch.

Woraus besteht dieser Nachlass?

Neben Vorarbeiten und Vorstufen zu den verschiedenen literarischen Werken beispielsweise aus ungefähr 4500 Briefen. Anhand dieser Briefe kann man rekonstruieren, wie Grass in welche Gruppen hinein gewirkt und mit welchen Personen er kommuniziert hat. Welche Einflüsse gingen von ihm aus, welche wirkten auf ihn zurück? Man stellt fest: Dieser Mann hat in einem ungeheuer intensiven Beziehungsgeflecht gelebt und gearbeitet. Er hat sich für alles Mögliche in Kultur und Politik verantwortlich gefühlt. Sein großes Ziel war, die neue deutsche Demokratie beginnen zu lassen.

Sie haben das Buch nicht nur in große Blöcke, sondern vor allem in Kapitelchen unterteilt – damit diese ungeheure Materialsammlung leserfreundlich bleibt?

Das ist das richtige Stichwort: Leserfreundlichkeit. Ich habe schnell gewusst, dass das ein relativ dickes Buch werden wird. Mir war auch klar, dass ich mit klaren Grobstrukturen arbeiten muss, um dieses Leben nachzuzeichnen. Andererseits brauchte es kleine, thematisch klar akzentuierte Abschnitte, die chronologisch und systematisch aufeinander aufbauen. Der Leser muss nicht 100 Seiten hinter sich bringen, um zu irgendeinem Ergebnis zu kommen; er soll relativ kurzzeitig mit Erkenntnissen gesättigt werden.

Man könnte das Buch auch einfach als Lesebuch nutzen und mal hier, mal da eintauchen.

Es soll durchaus auch ein Handbuch sein. Das ist ja wichtig bei einem Werk, das so kolossal weitläufig und verzweigt ist.

Sie skizzieren in Ihrem Buch nicht nur Grass' Leben und Werk, sondern auch Nachkriegsgeschichte. Gehörte das von Beginn an zum Konzept?

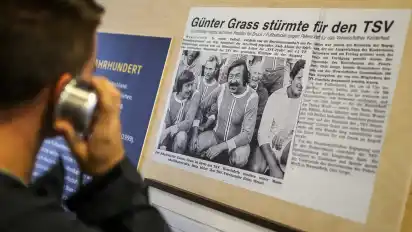

Ja, weil an Grass eine Mentalitäts- und Diskursgeschichte der Deutschen deutlich werden kann. Er kommt aus der Weltkatastrophe des Nationalsozialismus' und des Zweiten Weltkriegs. Und er baut sich auf zu einem Künstler von Weltrang, ohne gründliche Schulausbildung, als genialer Autodidakt. An Günter Grass und seinem Lebenswerk kann man das Zu-sich-selbst-Kommen der Bundesrepublik studieren, die von Anfang an eine Republik ohne Leitbild war. Keinem war damals klar, wohin sich das Ganze bewegen würde. Auch bei Grass gibt es nie ein Rezept dafür. Aber er hat Angebote gemacht an die Deutschen.

Welche?

Die eigene Sprache und Nationalkultur zu schätzen. Sich an die deutschen Sprach-Patrioten während der Barock- und Aufklärungszeit des 18. Jahrhunderts zu erinnern und an die Intellektuellen der Romantik, die die Freiheitsidee propagiert haben. Grass wollte, dass aus der jungen Republik ein libertäres, der eigenen Geschichte gegenüber verantwortliches Demokratieprojekt werden kann. Bei Grass ging es immer um das große Ganze der deutschen Geschichtslage, nicht um die literarische Selbstbespiegelung der Intellektuellen.

Was fasziniert Sie eigentlich persönlich an Grass?

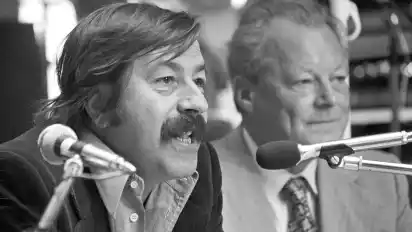

Ich habe ihn in Telgte kennengelernt. Da gab es 1988 ein Treffen, quasi als Spätauflage der "Gruppe 47". Es wurde über Texte diskutiert, die im Entstehen begriffen waren. Grass war dabei, und ich war als Kritiker eingeladen. Damals ist eine freundliche, interessierte Beziehung entstanden, später eine Kooperation mit Radio Bremen. Dort haben wir dann fast alle großen Romane mit ihm eingelesen. Ich habe mich zunehmend intensiv mit ihm befasst, zum Beispiel in der Wirkungsgeschichte von 2006 und in dem Essayband "Grass und die Deutschen". Das jetzt vorliegende Buch ist quasi die konsequente Erfüllung des Selbstauftrags von einst.

Wie weit konnten Sie als Biograf noch kritisch mit Grass umgehen?

Kritisch bin ich durchaus; ich sehe schon die Qualitätsunterschiede seiner zahlreichen Werke. Aber ich bin als Biograf natürlich nicht in erster Linie Grass-Kritiker. Wenn man so will, bin ich so etwas wie ein Rekonstrukteur, der dem Publikum reflektiertes Material anbietet, damit es sich sein eigenes Urteil über den Künstler und Intellektuellen bilden kann. Das tue ich nicht wertneutral, sondern in erster Linie mit dem Anspruch auf Authentizität.

Sie sind ihm sehr wohlgesonnen.

Das stimmt. Das Buch hat einen positiven Grundzug. Aber ich lasse auch fast alle Kritiker zu Wort kommen, sogar die schlimmsten Verächter. Das gehört zum Gesamtbild, das darf man nicht unterschlagen. Aber, wie gesagt, ich bin nicht der Moralrichter über Grass.

Wenn Sie einem jungen Leser, der noch nie mit Günter Grass zu tun hatte, ein erstes Buch empfehlen müssten, welches wäre das?

"Katz und Maus", weil es eine sehr sensible Jugendgeschichte ist. Da hat Grass versucht, den Heldenmythos zu dekonstruieren, zu zeigen, wie Jugendliche aufgrund ihrer Sehnsüchte manipuliert werden können. Das kann man sicher auf heutige Lebenszusammenhänge übertragen.

Grass hat ja nicht nur über politische Zusammenhänge geschrieben, ihn hat das Thema auch ganz direkt umgetrieben: Er hat Wahlkampf für Willy Brandt und die SPD gemacht. Hat ihm das eher genutzt oder eher geschadet?

Das war Fluch und Segen zugleich; er hat auch sehr darunter gelitten. Es war ja nicht so, als wäre die SPD komplett begeistert gewesen von seinem Engagement. Mit Herbert Wehner gab es beispielsweise mächtige Auseinandersetzungen, mit Helmut Schmidt später auch, selbst mit Brandt. Geschadet hat es ihm, weil die deutsche Linke ihm oft vorgeworfen hat, sich politisch zu sehr anzubiedern. Die haben geglaubt, dass dieser Intellektuelle und geniale Schreiber sich der Politik unterordnen will, bis hin zu ganz konkreten Wahlkampfauftritten für eine Partei. Viele Autoren wollten über den Dingen zu stehen und Politik aus der Distanz reflektieren. Grass stand mehrfach zwischen allen Fronten.

Aus der alten Riege der Großschriftsteller, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Bundesrepublik geprägt haben, ist nach dem Tod Martin Walsers nur noch Peter Handke übrig. Was heißt das für die deutsche Literaturszene?

Durch die Digitalisierung und die Fragmentierung von Öffentlichkeit hat sich vieles geändert. Ein Schriftsteller wie Grass hatte vielleicht noch etwas Integrierendes, auch deshalb, weil er wortgewaltig zu provozieren vermochte. Das lag nicht zuletzt an dem besonderen Nimbus des Künstlers. Auch wenn wir immer noch eine kritische Öffentlichkeit besitzen, gibt es doch niemanden mehr mit dieser Aura. Kaum jemand verkörpert heute noch so etwas wie eine Erzählung über die Deutschen nach 1945.

Das Gespräch führte Iris Hetscher.