Die beste Tat der Regie ist zweifellos die Spendenaktion für die Bremer Tafel. Viele Besucherinnen und Besucher der Opernpremiere "La Bohème" brachten am Sonnabend ein haltbares Lebensmittel mit, von der Dosensuppe bis zum Kaffeepäckchen, die Körbe an zwei Sammelstellen im Foyer des Theaters Bremen füllten sich rasch. Man sah sie später auf der Bühne wieder.

Alize Zandwijk, Hausregisseurin im Schauspiel, hatte für ihre erste Operninszenierung angekündigt, das soziale Elend des Geschehens unverstellt auf die Bühne zu bringen. Doch das geschah sehr zurückhaltend, gegen den Strich gebürstet wurde das Werk keineswegs. Allzu entbehrungsreich schien der Abend schon wegen der süffig dargebotenen Musik nicht; Puccini die Sozialromantik auszutreiben, ist gar nicht so leicht. Auch optisch fehlten viele gewohnte Zutaten nicht. Schneegriesel, Holzhocker, Armenöfchen, abgewetzte Kleidung (Kostüme: Anne Sophie Domenz): So ist die hustende Blümchenstickerin Mimi im deutschen Stadttheater schon immer gestorben.

Die Szenerie: Am stärksten schlägt sich Zandwijks Grundidee im Bühnenbild nieder. Dem hungrigen, frierenden Künstlerduo Rodolfo und Marcello, dem Dichter und dem Zeichner, gönnt Bühnenbildner Theun Mosk im ersten und vierten Bild gerade mal ein fünf, sechs Quadratmeter großes Holzpodest rechts am Rande des Orchestergrabens. In diese karge Enge steigen die handelnden Personen – es ist ja eine Dachmansarde – anfangs durch eine Bodenklappe hinein: der Philosoph Colline, der Musiker Schaunard und der seine Miete fordernde Hauswirt Benoit. Wenn sich Mimi und Rodolfo ineinander verliebt haben und wenn in der Sterbeszene die speckige Matratze viel Platz einnimmt, öffnet Zandwijk den Raum gedanklich, und alle gehen seitwärts ab.

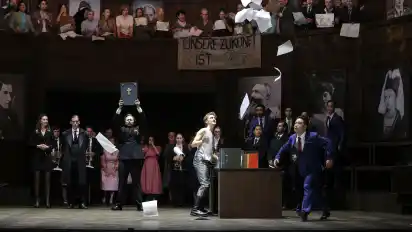

Nichts deutet darauf hin, dass die Geschichte in Paris spielt. Der weihnachtsabendliche Ausflug der Bohemiens ins Café Momus, in dem der Auftritt von Marcellos Freundin Musetta eine kleine Eifersuchtsszene auslöst, führt hier in die Lagerhalle einer Tafel. Hinterm Rolltor sortieren Helfer an einem langen Tisch die eingegangenen Lebensmittel, ein paar Holztische und Bierbänke samt traurigem Plastikbäumchen laden nicht wirklich zum Verweilen ein. Das triste Ambiente prägt auch das dritte Bild, in dem sich Rodolfo und die kranke Mimi trennen.

Das Bühnengeschehen: Alize Zandwijk hat ein großartiges, jungfrisches Ensemble zur Verfügung, das in seinen Rollen absolut glaubwürdig auftritt, dazu den prägnanten Chor und den engagierten 50-köpfigen Kinderchor von Karl Bernewitz. Doch ihre Personenregie bleibt hinter den Möglichkeiten zurück, bewegt sich zwischen konventionellen Posen und statischem Rampentheater. Die Verführungskunst der Musetta kommt da ebenso zu kurz wie die Komödiantik, die Selbstironie der Bohemiens. Das schmale Podium lässt im gespielten Theater der vier Künstler gerade mal einen Wettkampf im Armdrücken zu. Wenn sich Mimi mit ihrer Arie vorstellt, steht sie vor Rodolfo wie bei einem Vorsingen.

Die Kinder wiederum müssen im zweiten Bild selbst bei dem kleinen Marsch wie angewurzelt herumstehen und dürfen auf ein paar Töpfe schlagen. Ein wenig Bewegung bringt nur der Spielzeugverkäufer Parpignol hinein, der mit Schneebällen beworfen wird – eine optisch zuckersüße Bescherung: Fabian Düberg steckt im Plüschkostüm eines riesigen rosaroten Eisbären. Der pittoreske Auftritt löst im Publikum zwar unweigerlich O-wie-nett-Gefühle aus, unterläuft aber Zandwijks Armutskonzept.

Die musikalische Interpretation: Kapellmeister Sasha Yankevych legt es erst recht nicht darauf an, Gefühligkeit zu vermeiden. Er pointiert weniger die trudelnden Bewegungsabläufe und die Modernität der Partitur mit ihren kinohaften Schlaglichtern, sondern kostet die sentimentalen Momente rubatoselig aus. Der Musetta-Walzer, Collines Mantel-Arie, die Liebesduette: All das kommt genießerisch mit breitem Pinsel daher. Die Bremer Philharmoniker nutzen ihre Chance und lassen es herrlich klingen, geschwelgt wird von der Klarinette bis zur Harfe – eine herzerwärmende Klangfolie.

Das vokale Erlebnis: Die sechs Hauptakteure stürzen sich ihrerseits mit maximaler Stimmpracht ins Geschehen. Adèle Lorenzi lässt die kreidebleiche Mimi in Rodolfos Kapuzenpulli mit ihrem farbreichen Sopran voller Wärme aufblühen. Oliver Sewell als Rodolfo erhöht die Temperatur des "eiskalten Händchens" zusätzlich mit seinem strahlenden Tenor – Zwischenapplaus. Bariton Elias Gyungseok Han als (besonders spielfreudiger) Marcello und Bassist Hidenori Inoue als Colline empfehlen sich mit kraftvoller Verve, Bariton Julian Arsenault als Schaunard mit Geschmeidigkeit. Und die Musetta der Elisa Birkenheier besitzt kesse Koloraturvirtuosität ebenso wie mitleidige Soprantöne. Welch ein Prachtensemble (es steht überdies eine komplette Zweitbesetzung bereit)!

Fazit: Eine gefällige Aufführung, die in der Regie erheblich stärkere Akzente setzen könnte. Zum Ereignis wird sie durch das Gesangspersonal: Es hat viel Weihnachtscharme, wenn man so schön angesungen wird und gleichzeitig noch Gutes tun kann.