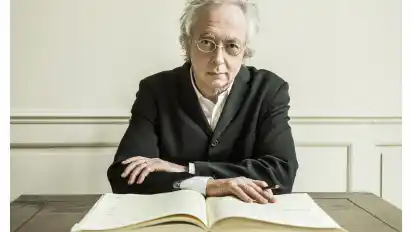

Herr Herreweghe, Sie gelten als Großmeister nicht zuletzt für Sakralmusik, sind aber selber nicht religiös. Wie ist das möglich?

Philippe Herreweghe: Man nennt das gute Erziehung. Ich habe eine religiöse, strenge Bildung genossen, hielt mich mit 14 Jahren am liebsten im Kloster auf und wollte Priester werden. Erst später bin ich mit der katholischen Kirche kritisch ins Gericht gegangen. Ein Bewunderer der christlichen Werte bin ich geblieben – von der christlichen Kunst ganz zu geschweigen. Sie werden mich sonntags in keiner Kirche finden. Die Verbundenheit mit dem Kosmos finde ich aber das Wichtigste im Leben überhaupt.

Beim Musikfest führen Sie das fünfte Madrigal-Buch von Carlo Gesualdo auf. Warum gerade dieses?

Ich liebe längere Strecken. Und da wir uns in den letzten Jahren mit dem sechsten, davor mit dem dritten und vierten Madrigal-Buch beschäftigt hatten, war jetzt das fünfte dran. Es ist das Schönste.

Und ein Meisterwerk der Spätrenaissance. Was besagt das?

Es bedeutet: den Höhepunkt der Polyphonie. In der Spätrenaissance hat der Text außerdem eine so zentrale Bedeutung, wie ich das von Monteverdi und von Orlando di Lasso her gewohnt bin. Für Komponisten der Frührenaissance dagegen, zum Beispiel für Guillaume Dufay oder Johannes Ockeghem, fühle ich mich nicht spezialisiert genug.

Ihr Kollege Peter Philipps, Leiter der Tallis Scholars, behauptet, bei Gesualdo müsse man nicht ganz so sauber singen wie bei Josquin Desprez. Hat er recht?

Gesualdo muss klingen. Er muss einen gewissen Reichtum an Farben und Valenzen ausstrahlen. Den erzielt man, indem man freier singt. Es gibt viele ungeklärte Fragen und wenige endgültige Antworten bei dieser Musik. Sehr wichtig ist, mit was für sechs Sängern man die fünfstimmigen Werke besetzt. Ich bin dagegen, dass man Countertenöre einsetzt, die in der Höhe kreischen und die Tiefe doch nicht haben. Geschrieben sind die entsprechenden Stimmen für sehr hohe Tenöre. In Frankreich nennt man das Haute-contre, heute sehr selten anzutreffen. Kurzum: Man kann freier musizieren, braucht aber noch bessere Sänger.

Wofür benötigen diese sechs Sänger einen Dirigenten?

Meine Aufgabe ist es, den Text zu entschlüsseln und dramatisch zu interpretieren. Denn es handelt sich um Vorläufer musikdramatischer Werke, also: um kleine Opern. Es gibt einen gewissen Grundpuls, und die Frage ist, wie weit man sich von ihm entfernen darf. Alles muss wie eine Improvisation klingen, so als ob es in diesem Augenblick entstünde. Gesualdo hat aber alles ganz genau notiert.

Carlo Gesualdo war – von heute aus betrachtet – ein Schwerverbrecher, der für den Mord am Liebhaber seiner Frau und ihr selber aus Standesgründen nicht verurteilt wurde. Müssen Künstler gute Menschen sein?

Das Problem ist dieses: Wenn man eine Musik liebt, ist man automatisch am Menschen dahinter interessiert. Wenn man mehr weiß, wird man ihn deswegen aber nicht besser interpretieren. Man kommt so nicht weiter. Man sollte versuchen, die Taten und Untaten einer Person aus der Zeit heraus zu verstehen. Und da zeigt sich, dass Gesualdos Ehrenmord eine standesgemäß normale Angelegenheit war. Er hatte Gründe, seine Handlungsweise als eine Art Pflicht anzusehen und wurde demzufolge auch nicht belangt. Wir sollten versuchen, historische Sachverhalte in ihrem jeweiligen Kontext zu betrachten.

Vielleicht war Gesualdo auch einfach nur verrückt?

Dass er ein kranker Geist sei, ist ein Topos der Rezeptionsgeschichte. Gesualdo mag krypto-homosexuell gewesen, mit leicht sado-masochistischer Veranlagung. Krank oder verrückt war er dennoch nicht. Gesualdo war ein sehr reicher Adliger, der die Werke, die er komponierte, für sich selber schrieb. Aufführungen davon fanden in einer Privatkapelle nur für ihn selber statt. Er war deswegen aber kein Amateur. Die Zeitgenossen schätzten ihn sehr. Und seine Werke sind unglaublich intelligent geschrieben. Ich bin inzwischen 74 Jahre alt und habe mir geschworen, nur noch aufzuführen, was ich wirklich gut und wichtig finde. Gesualdos Werke gehören für mich unbedingt dazu.

Was machen Sie nicht mehr?

Etliche zeitgenössische Musik, von György Ligeti, György Kurtág oder Thomas Adès, ist mir einfach zu kompliziert. Sie ist auch sehr teuer, nebenbei gesagt. Meine Sänger verdienen 200 Euro pro Tag, dazu kommen 300 Euro Spesen. Da wird selbst Mahlers “Lied von der Erde”, da werden Verdi und Puccini zu kostspielig. Ich bin auch kein großer Händel-Fan, obwohl der nicht mal schwer zu dirigieren ist. Und Beethoven fand ihn besser als Bach. Ich mache mir gern Feinde, indem ich so etwas sage. Ich bevorzuge architektonische Musik. Und die Allerschönste, das ist die Polyphonische.

Mit Ihrem Orchestre des Champs-Élysées dirigieren Sie außerdem Mozarts 40. Symphonie sowie Beethovens „Eroica“. Wer wird gewinnen?

Zwischen Mozart und Beethoven gab es keine große motivische Wende. Ich hoffe, dass man weniger einen Fortschritt vom einen zum anderen wahrnehmen wird. Sondern einen wohltuenden Kontrast. Darauf kommt es mir an.

Sie sind diesjähriger Preisträger des Musikfests Bremen. Welchem von Ihren Vorgängern fühlen Sie sich näher: John Eliot Gardiner oder Teodor Currentzis?

Beide sind fantastisch. Gardiner, ein unglaublicher Musiker, ist ganz anders als ich. Und Currentzis ist viel revolutionärer. Viel näher fühle ich mich zum Beispiel dem ungarischen Dirigenten Iván Fischer. Ein Traditionalist. Die Geigerin Isabelle Faust, die nicht dirigiert, empfinde ich geradezu als eine musikalische Schwester. Nur mit dem Unterschied, dass sie zwanzig Mal mehr Talent hat als ich.

Das Gespräch führte Kai Luehrs-Kaiser.