Frau Heusinger, am Sonnabend wird im Musiktheater eine Uraufführung zu sehen sein mit dem Titel "NOperas! – Obsessions". Dieser Titel lässt einen etwas ratlos zurück. Können Sie für Aufklärung sorgen?

Brigitte Heusinger: Während der Aufführungen wird man vor allem sehen, was sich in den Proben prozesshaft entwickelt hat. Es ist ein kollektiver Körper, der da agiert, gebildet von Künstlern aus verschiedenen Genres: Schauspieler, Sänger, Performer. Sie haben mit sechs Musikern der Bremer Philharmoniker etwas Gemeinsames erarbeitet, und das wirkt eben wie ein Körper, aus dem sich Dinge herausschälen.

Das klingt immer noch ganz schön abstrakt.

Ja, das ist es auch. Man denkt zunächst, die Akteure beschreiben auf der Bühne eine Ausstellung. Aber dann wird es total figürlich, und man meint, Kunstobjekte oder vielleicht auch Tiere zu erkennen. Also es beginnt abstrakt, entwickelt sich aber zu einer Erzählung. Durch den Text, den es auch gibt, denkt man zum Beispiel: Diese Menschen könnten sich jetzt auf einer Party befinden. Und es ist auf einmal unheimlich komisch. Es entstehen Situationen, die der Zuschauer interpretieren kann. So, wie es Menschen früher mit expressionistischen Gemälden ging.

Was hat das mit dem Titel "Obsessions", also Formen von Besessenheit, zu tun?

Der ist nicht mehr wichtig. Ich denke, die finnische Frauen-Kompanie Oblivia, die das bei uns umsetzt, hat am Anfang versucht, Gesten für das Thema zu finden. Aber irgendwann hat sich alles davon weg entwickelt. Der Titel war eher der Input zur Materialfindung.

Ein Arbeitsauftrag.

Genau. Durch das Wiederholen der Bewegungen versuchen sie, Bewegungen zu analysieren und so den Abend zu bauen. Wiederholung spielt eine große Rolle. Und es geschieht mit minimalen Mitteln, die Gruppe benutzt sich selbst; es gibt kaum Bühnenbild, keine wirkliche Bühnensituation, aber üppige, fast barocke Kostüme.

So, wie Sie das beschreiben, könnte "Obsession" auch ein Tanztheater-Stück sein.

Es hat viel von Tanztheater, aber es gibt eben auch Text. Durch den wird man regelmäßig getriggert, und es ist nicht unbedingt so, als würde man alles verstehen. Er bewegt sich zwischen banalem Alltagsgeplapper und Philosophischem. Die Gruppe nimmt sich selber nicht so ernst, das sollte man auch nicht tun. Oblivia macht sehr artifizielle Dinge, aber ohne den Heiligenschein. Wenn man mit der Vorstellung, Spaß haben zu wollen, zuschaut, kann man das sehr genießen.

Welche Rolle spielt die Musik, die von der chinesischen Komponistin Yiran Zhao stammt?

Sie changiert zwischen ernster Musik, Pop und Elektronik, und auch hier ist das wiederholende Element wesentlich. In jeder musikalischen Phrase verändert sich ein Element, wie in einem Prozess. Der Anfang hat dann nichts mehr mit dem Schluss zu tun.

Also ganz anders als üblich in der Oper. Aber es ist ja auch keine Oper, sondern Teil des "NOperas"-Projekt, das in Bremen, Halle und Wuppertal stattfindet und experimentelles Musiktheater fördert. Warum ist das wichtig für das Bremer Theater?

Wir vernetzen uns mit den anderen Häusern, aber auch mit der Kulturstiftung Nordrhein-Westfalen und dem NRW-Kultursekretariat Nordrhein-Westfalen, die Geld geben. Das Tolle ist: Eine Jury, in der ich Mitglied bin, wählt freie Gruppen aus, die in den Häusern für Impulse sorgen. Die können wir dann weiterentwickeln. Aber das geht auch in die andere Richtung. Oblivia kann durch die Infrastruktur des Theaters auf ganz andere Mittel zurückgreifen als ansonsten als freie Gruppe. Aber sie müssen sich auch den Beschränkungen unseres Hauses fügen: Wann man probt und wann nicht, beispielsweise. Das ist ein gegenseitiger Lernprozess.

Anfang Juli steht mit "Kitesh" die nächste "NOperas"-Produktion an. Was erwartet die Bremer?

Etwas ganz anderes als bei "Obsessions". "Kitesh" wurde in Halle uraufgeführt und spielt mitten im Stadtraum. Bei uns heißt das: in den Wallanlagen hinter der Kunsthalle. Das Stück bezieht sich auf Rimski-Korsakows Oper "Die Legende der versunkenen Stadt Kitesh", wir lassen sie am Paula Modersohn-Becker-Steg versinken. Das ist eine große, raumgreifende Produktion: Es wird eine Jurte auf dem Goetheplatz aufgebaut, gespielt wird auch in den Foyers. Mit dem Publikum gemeinsam soll es um Träume von einem besseren Leben gehen. Das Theater Bremen ist übrigens das einzige der drei bisher beteiligten Häuser, das gefragt wurde, in die Verlängerung von "NOperas" zu gehen.

Wie kommt's?

Weil unsere Offenheit für neue Formate geschätzt wird.

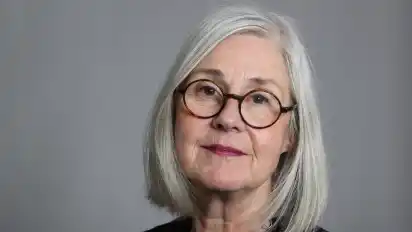

Das Gespräch führte Iris Hetscher.