"Tri karty, tri karty!" Drei Karten, drei Karten. Auch wer kein Russisch versteht, wird diese Worte nach Peter Tschaikowskys "Pique Dame" im Ohr haben. Und aus der übertitelten Drei-Stunden-Aufführung des Theaters Bremen den ebenfalls oft wiederholten Satz "Ich habe Angst" in Erinnerung behalten. Denn das ist das Grundmotiv der Oper wie der spannend-gruseligen Neuinszenierung von Armin Petras: ein bisschen Glück im gefährlichen Leben zu erhaschen und auf die Gewinnerzahlen zu setzen – hier sind es die Spielkarten Drei, Sieben und As.

Worum geht es? Hermann, als Deutscher ein Fremder unter den St. Petersburger Offizieren, braucht Geld. Viel Geld. Und schnell. Denn Lisa, Enkelin einer reichen Gräfin, bleibt sonst unerreichbar, gerade wird sie mit dem smarten Fürsten Jeletzki verlobt. Graf Tomski erzählt, dass die alte Gräfin einst als "Venus von Moskau" in Paris ihr Vermögen gewann, weil ein Verehrer ihr für eine einzige Liebesnacht einen todsicheren Gewinntipp gab. Prompt sucht Hermann die alte Frau nachts in ihrem Schlafzimmer auf, sie stirbt vor Schreck. Doch kurz darauf erscheint sie ihm als Geist und verrät die drei Trümpfe. Blind vor Siegesgewissheit lässt Hermann die auf ihn wartende Lisa stehen und – verliert alles. Denn statt dem As erscheint die Pik-Dame.

Wie wird die Geschichte bebildert? Regisseur Petras unterstreicht Hermanns Lebens(hab)gier, indem er die Handlung in eine Endzeitszenerie verlegt. Ein Atomschlag scheint die Welt verwüstet zu haben. Bühnenbildner Julian Marbach errichtet eine sowjetische Gebäuderuine, einen Mix aus Sommerhaus und Sportheim, von faszinierender Trostlosigkeit. An der bröckelnden Fassade recken sich mühsam grüne Zweige. In einer Blechtonne lodert Feuer, Gerümpel liegt herum. Davor verrottet das Hinterteil eines Autowracks, zwei Kameraden Hermanns hausen darin.

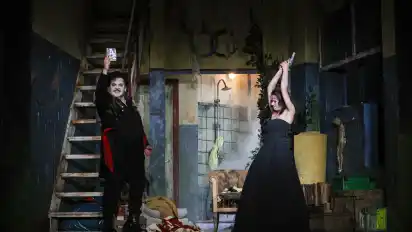

Auf der Hausrückseite – Petras setzt einmal mehr geschickt die Drehbühne und Videos ein – steht auf einer Terrasse ein Flügel, flackert ein Kamin, hängt ein poppiges Jugendbild der Gräfin an der Wand. Hier verwelkt die erinnerungsselige Seniorin oben hinterm maroden Balkon. Im engen Raum zwischen den Fassaden – eine Treppe führt nach oben, unten dampft die Dusche – spielt sich Hermanns dunkles Seelenleben ab, bis hin zur Geistererscheinung.

Alle wirken versehrt. Schon zum Vorspiel flackern Bilder von herumirrenden, zerlumpten Gestalten über die Hauswand. Die Gesichter sind von Beulen und Geschwüren entstellt, manche Köpfe schimmern grün, rot oder blau. Wenn der Alice Meregaglias famoser Chor einen kurzen Sonnenstrahl begrüßt – "Früher ging es uns besser, solche Frühlingstage hat es schon ewig nicht gegeben" – klingt das besonders beklemmend. Absurd wirken vor dieser Kulisse die strahlenden Biedermeierkleider (Kostüme: Patricia Talacko): Lisa und ihre Freundin Polina erscheinen in Reifröcken, Bräutigam Jeletzki mit weißem Frack und Zylinder wie eine Figur E. T. A. Hoffmanns, die Offiziere in roten Uniformen, Graf Tomski im Gewand Alexander Puschkins, des Verfassers der Opernvorlage.

Worauf konzentriert sich die Regie? Petras und Dirigent Yoel Gamzou erzählen eine Spukgeschichte der Romantik. Die Geschichte eines Getriebenen, der die Welt verzerrt wahrnimmt. Was ist real, was nur Einbildung des auf die Gräfin fixierten Hermann? Überall Zombies, Polina sieht aus wie Draculas Braut, der Geist der Gräfin wie die Leiche vor Böcklins "Toteninsel". Die Gesellschaftsszenen und -konflikte werden dagegen stark eingedampft, die Musik ist, vom Vorspiel an, um bald eine halbe Stunde gekürzt. Doch kommt die Erzählung gerade deshalb äußerst straff und geradlinig daher.

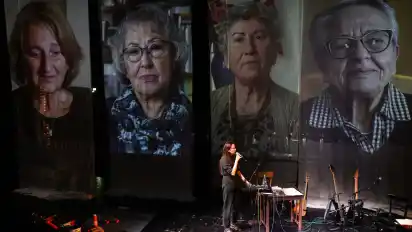

Was leistet das Musik-Ensemble? Yoel Gamzou setzt den Abend unter Hochspannung. Bremens Ex-Musikdirektor fordert die Philharmoniker mit rasanten Tempi zu höchster Virtuosität heraus und lässt die leisen Momente, von Englischhorn oder Bassklarinette gefärbt, intensiv leuchten. Die Szene, in der Hermann die Gräfin beim Zu-Bett-Gehen beobachtet (eine Video-Kamera überträgt seine Perspektive live), wird zum zentralen Nervenkitzel. Zumal Altistin Renée Morloc verführerische Töne bereithält. Tenor Luis Olivares Sandoval in der schwierigen Partie des Hermann vermittelt dessen Neurosen glaubhaft und überzeugt besonders in den lyrischen Momenten (zweite Arie).

Großartig alle tiefen Männerstimmen, voran der vollsaftige Bassist Elias Gyungseok Han mit seiner Ballade und Kavaliersbariton Michal Partyka als Jeletzki, der seine berühmte Arie ebenfalls geschmeidig ausformt. Christian-Andreas Engelhardt und Stephen Clark als Offiziere runden das positive Bild. Sopranistin Nadine Lehner wirkt als leidende Lisa anfangs etwas gehemmt, setzt aber die wachsende Verzweiflung der Figur gesanglich eindringlich um. In Ekaterina Chayka-Rubinstein als Polina hat sie, von Joanna Laszczkowska am Bühnenflügel begleitet, eine wunderbare Duettpartnerin.

Bildstark, klangsatt: Dieser Spielerspuk entwickelt eine immense Sogkraft.