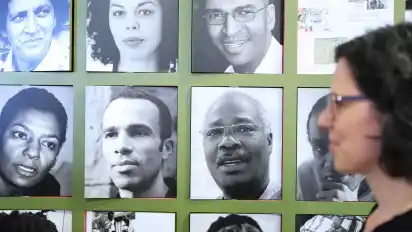

27 Porträts sind aktuell in der Ausstellung „Homestory Deutschland“ in der Unteren Rathaushalle zu sehen. Auf großen Stellwänden können Besucher auf drehbaren Platten mehr über die unterschiedlichen Persönlichkeiten erfahren.

„Ich fühle mich dort Zuhause, wo gute Menschen um mich herum sind, die unterschiedliche Hintergründe haben, wo ich sein kann, wie ich bin“, dies sind Worte von Olumide Popoola, einer in Neuss geborenen Poetin und Heilpraktikerin. Aber sie hat noch mehr zu sagen: „Deutschland gehört nicht zu meinen Favoriten, weil mir eine selbstverständliche Multikulturalität fehlt.“

Popoola ist eine von insgesamt 27 Porträtierten, die aktuell in der Ausstellung „Homestory Deutschland“ in der Unteren Rathaushalle zu sehen sind. Auf großen Stellwänden können Besucher auf drehbaren Platten, die auf einer Seite ein Foto, auf der anderen Seite eine Biografie zeigen, mehr über die unterschiedlichen Persönlichkeiten erfahren.

Dabei unter anderem ein Pfarrer, eine Logopädin, ein Molekularbiologe und eine Anästhesieschwester – Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, aber doch eines gemeinsam haben: Sie alle teilen die Erfahrung wie es ist, als schwarzer Mensch in Deutschland zu leben oder gelebt zu haben. Durch die Erzählungen der Porträtierten aus verschiedenen Epochen ziehen sich Erlebnisse rassistischer Abwertung und Ausgrenzung – die Erfahrung, immer wieder als der oder die Andere gesehen zu werden, auch wenn man in Deutschland geboren wurde.

Überfällige Würdigung

Initiiert und koordiniert wird die Ausstellung von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD). Seit 2009 tourt sie durch verschiedene Städte und Länder. Dass sie nun in Bremen zu sehen ist, ist dem Bündnis Decolonize Bremen zu verdanken, das die Ausstellung mit der Unterstützung zahlreicher Kooperationspartner in die Stadt geholt hat. Das Bündnis setzt sich seit 2013 unter anderem dafür ein, koloniale Spuren in Bremen sichtbar zu machen und eine Dekolonisierung voranzutreiben.

Bis heute werde die Perspektive schwarzer Menschen in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in Schulbüchern, aber auch in der Kunst, dem Theater und den Medien oft ignoriert. „Homestory Deutschland ist für uns eine Ausstellung, die diesen Perspektiven eine besondere Würdigung zukommen lässt“, sagt Kiana Ghaffarizad, eine der Organisatorinnen vom Bündnis Decolonize Bremen.

Außerdem soll die Ausstellung auf die Bremer Kolonialgeschichte aufmerksam machen, die in der Vergangenheit häufig beschönigend dargestellt oder gar nicht thematisiert worden sei. Zwar habe es in den vergangenen Jahren Bemühungen gegeben, in Bremen ein Erinnerungskonzept zu erarbeiten. „Aber es braucht da noch mehr“, sagt Ghaffarizad.

Ergänzt wird die Ausstellung „Homestory Deutschland“ durch drei Installationen. Ein Kurzfilm des Vereins Berlin Postkolonial in Zusammenarbeit mit einer Studentengruppe der Freien Universität Berlin zeigt Interviews mit Aktivisten und Experten, die sich für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und die Dekolonisierung Deutschlands einsetzen. Thematisiert wird dabei unter anderem der Umgang mit geraubten Gebeinen Kolonisierter in deutschen Museen.

Mobile Gedenkstätte für Laye-Alama Condé

Eine kleine Fotoausstellung zeigt des Weiteren Bilder symbolischer Umbenennungen kolonialer Straßennamen. Auf einem der Bilder wird die Bremer Hedwig-Heyl-Straße symbolisch durch ein Straßenschild mit dem Namen May-Ayim-Straße ersetzt. Heyl versuchte als Vorsitzende des Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft (1910-1920) unter anderem Ehen zwischen Deutschen und Einheimischen in den Kolonien zu verhindern; Ayim war eine bedeutende Aktivistin der afrodeutschen Bewegung in Berlin.

Als Bremer Beitrag wurde in der Ausstellung eine mobile Gedenkstätte für Laye-Alama Condé aufgebaut. „Laye-Alama Condé starb 2005, nachdem ihm im Polizeigewahrsam zwangsweise große Mengen an Brechmittel verabreicht wurden“, sagt Kim Annakathrin Ronacher von Decolonize Bremen. Mehr als 1000 Brechmitteleinsätze gab es in Bremen.

Brechmitteleinsätze wurden nach Condés Tod in Bremen abgeschafft, heute gelten sie nach einem Urteil des Europäischen Menschengerichtshofs als Folter. An der mobilen Gedenkstätte kann der Besucher mehr über Condé und andere Opfer von Brechmitteleinsätzen erfahren. Eine Stellwand, bestückt mit Protokollen von Gesprächen mit Betroffenen und Zeitungsartikeln zum Thema, ergänzen diesen Bereich der insgesamt sehr wortlastigen Ausstellung.

Die Ausstellung wird von einem Rahmenprogramm begleitet. Weitere Infos unter www.decolonizebremen.com.