Die Uraufführung von Gerhart Hauptmanns Drama „Vor Sonnenaufgang“ im Jahr 1889 ist als einer der größten Skandale in die Theatergeschichte eingegangen. Gleichzeitig war es der Durchbruch für den Naturalismus, eine Strömung in der Dramatik, der es darum ging, die Realität möglichst objektiv abzubilden.

2017 hat der österreichische Dramatiker Ewald Palmetshofer Hauptmanns Drama für die Gegenwart interpretiert (im Theatersprech: eine Überschreibung angefertigt). Denn die Geschichte um die zu Wohlstand gekommene, aber an (angeblich erblichem) Alkoholismus zugrunde gehende Bauernfamilie Krause ist heute nicht mehr aufführbar. Am Theater Bremen hat Klaus Schumacher das Palmetshofer-Stück so klug wie beklemmend inszeniert.

Um was es geht: Aus dem Bauernhof bei Hauptmann ist ein mittelständisches Unternehmen im Vorort einer großen Stadt geworden. Man verkauft Karosserieteile. Seniorchef Egon Krause (Guido Gallmann), in zweiter Ehe mit seiner ehemaligen Sekretärin Annemarie (Susanne Schrader) verheiratet, hat das Geschäft an Thomas Hoffmann (Simon Zigah) übergeben. Hoffmann ist mit Krauses Tochter Martha (Judith Goldberg) verheiratet, die hochschwanger mit ihrem ersten Kind ist. Ihre Schwester Helene (Lieke Hoppe), die in der Stadt in einem „Kreativberuf“ arbeitet, ist zu Besuch. Und noch jemand taucht überraschend auf: Hoffmanns Jugendfreund Alfred (Alexander Swoboda), Journalist bei einem linken Magazin. Er will mit Thomas über dessen Engagement für eine rechtspopulistische Partei sprechen.

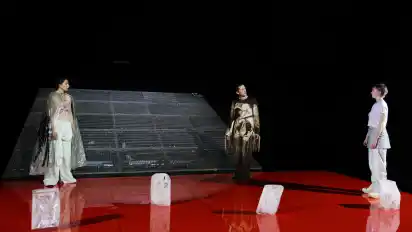

Wie das inszeniert ist: Die Fassade stimmt vielleicht noch bei den Krauses, aber dahinter tun sich Abgründe auf: Keine einzige Figur hat sicheren Boden unter den Füßen. Bühnenbildnerin Katrin Plötzky lässt das Ensemble auf einem in sich geschachtelten Podest agieren und auf einem mit Plastikplanen verhängten Gerüst samt steiler Feuertreppe. Hier wird nicht nur ganz konkret umgebaut, hier ist alles Provisorium, von der Lebenssituation bis zu den Gefühlen. Wie die Zeit „vor Sonnenaufgang“ ja auch etwas Unbestimmtes hat. Plötzky hat ein bestechend klares Bild entworfen, zu dem die Kostüme von Karen Simon mit ihren deutlichen Farbzuordnungen gut passen.

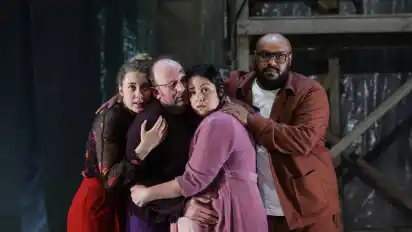

Wie das gespielt ist: Vor diesem optischen Hintergrund ordnet Regisseur Klaus Schumacher das Ensemble in immer neuen Tableaus an, lässt eng nebeneinandersitzen, Nähe simulieren, manchmal aneinanderklammern. Oder lässt großen Abstand wahren, wenn die Figuren miteinander um ihre Positionen ringen. Der Text von Palmetshofer ist tiefgründig-poetisch und gleichzeitig kunstvoll gedrechselt – immer wieder bleiben Sätze unvollständig. Wie die Charaktere auch.

Das Ensemble ist ausnahmslos großartig in diesen Schlagabtäuschen, bei denen Schumacher das Tempo gut austariert hat: Immer wieder lässt er beschleunigen und eskalieren, danach herrscht Schweigen. Die schwangere Martha spielt Judith Goldberg als in ihrer Depression verfangen; sie verausgabt sich in dieser Rolle, schwankt zwischen Selbsthass und Unsicherheit. Soll sie andere an sich heranlassen oder sich lieber zurückziehen? Simon Zigah als ihr Ehemann hat schon lange das Interesse verloren, vielleicht aber auch die Kraft, mit der Krankheit seiner Frau umzugehen. Sein Ausbruchsversuch ist das politische Agitieren – die Szene, in der Thomas sich mit seinem alten Kumpel Alfred streitet, gehört zu den intensivsten der Inszenierung.

In Alexander Swoboda als links-intellektuellem Weltverbesserer Alfred Loth steckt die ganze Tragik der Geschichte, und Swoboda spielt das als zunehmend entgeisterter Schluffi voll aus. Warum nur kann er mit seinem Freund nicht mehr reden? Er konstatiert: „Wir driften/auseinander/ich red‘ nicht nur von uns/die Menschen/alle“ und „vor dieser Stille/habe ich Angst“. Die Familie Krause als Modell einer Gesellschaft der Einsamen, Sprachlosen.

Guido Gallmann ist hinreißend heftig als versoffener Grandseigneur, der den Kampf um seine Würde aufgegeben hat. Susanne Schraders Annemarie will als Hausherrin Souveränität ausstrahlen, verzweifelt aber an der Ablehnung nicht nur ihres Mannes. Martin Baum überspielt mit viel Jovialität die Leere im Leben des Arztes Peter Schimmelpfennig. Und Lieke Hoppe als Helene hat nur scheinbar den Absprung in ein selbstbestimmtes Leben in der Stadt geschafft. Aber sie hat die Hoffnung nicht aufgegeben.

Das Finale: Als Marthas Kind tot geboren wird, ist der Schmerz übermächtig, bricht alles auseinander. Der betörende elektronische Sound von Tobias Vethake übernimmt, die Figuren verstummen. Doch das ist vielleicht trotzdem nicht das Ende – denn plötzlich wird es ganz hell. Viel Applaus bei der Premiere am Freitag.