Herr Bergmann, warum hat sich so lange niemand um die Munition in der Nordsee gekümmert?

Sven Bergmann: Es gibt Kartierungen, Aufzeichnungen und Kriegstagebücher in Archiven, durch die man abschätzen kann, wie viel Munition da liegt. Das Problem war also nicht unbekannt. Aber man hat jahrzehntelang gedacht, das Meer ist ein guter und sicherer Platz, um diese gefährlichen Stoffe zu lagern. Ein Teil dieser Munition liegt ja dort, weil die Schiffe durch Kriegshandlungen gesunken sind. Darüber hinaus gibt es viel Munition, die noch nach Kriegsende versenkt wurde. Das Problem war bekannt, aber jahrelang hatte man die Umweltgefährdung nicht so auf dem Schirm. Wenn, dann waren diese Wracks oder die größeren Munitionsplätze ein Problem, wenn es um die Schifffahrt ging oder die Fischerei oder wenn eine Offshore-Plattform gebaut werden sollte. Denn der Sprengstoff kann ja immer noch explodieren. Aber man hat wenig nachgedacht über die toxische Belastung durch Stoffe wie Trinitrotoluol (TNT), die nachweislich krebserregend sind.

Sind nicht die Länder, die die Munition ins Meer gekippt haben, für die Beseitigung verantwortlich?

Das ist eine hochkomplexe Frage. Im Prinzip ist es so: Jedes Schiff, das sinkt, ist erst einmal noch Eigentum des Landes, aus dem es kommt. Verantwortlich für die Wracks selbst sind aber auch die Staaten, in deren Gewässern sie liegen. Im Zweiten Weltkrieg waren in der Nordsee vor allem deutsche und britische Schiffe involviert. Im Forschungsprojekt werden daher großteils deutsche Kriegswracks untersucht. Wenn man über historische Verantwortung spricht, müsste man meiner Meinung nach mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg sagen, dass Deutschland eigentlich in vorderster Linie stehen müsste, um den Nachbarländern zu helfen. Denn die damals von den Nazis besetzten Niederlande und Belgien, vor deren Küste beispielsweise viel Munition liegt, haben den Krieg nicht begonnen und sind bis heute Leidtragende, weil die Schiffe in ihren Hoheitsgewässern liegen und eine Belastung darstellen.

Bei der Munitionsverklappung ist die Lage noch mal spezieller, denn die ist ja nach dem Krieg passiert. Aus heutiger Perspektive war es natürlich sehr bedenkenlos, Munition ins Meer zu kippen. Aber aus historischer Perspektive kann man auch verstehen, dass die Alliierten erst einmal Deutschland entwaffnen wollten und sich gefragt haben, was sie mit diesen Mengen machen sollten. Und grundsätzlich muss man sagen: Ohne diese Kriege würde die Munition da ja nicht liegen. Das ist der Unterschied zu Industrieabfällen wie Dünnsäure oder Plastik.

Warum holt man die Munition nicht einfach hoch und vernichtet sie?

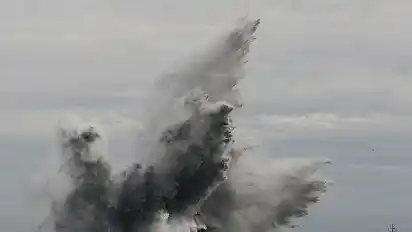

Bisher wurde auch mit Sprengungen unter Wasser gearbeitet. Daran gibt es aber starke Kritik. Denn diese Sprengungen sind nicht so sicher durchführbar wie an Land, das TNT verteilt sich dadurch immer weiter im Meer und wird nicht restlos vernichtet. Eine Explosion unter Wasser ist außerdem für Schweinswale und andere Meeressäuger höchst gefährlich. Es müssten Methoden gefunden werden, wie man ganz behutsam räumt. Aber das ist extrem kostenintensiv.

Im Projekt "North Sea Wrecks" haben wir nicht die Mittel, um zu räumen, und auch kein Mandat dazu. Das ist eine Bund-Länder-Sache. Wir erheben und kombinieren naturwissenschaftliche und historische Daten, um eine erste Bewertung durchzuführen: Was liegt da wirklich noch, wie ist es beschaffen, sind die Eisenhüllen korrodiert, rosten die? Und wir beproben, ob TNT austritt. Es ist extrem aufwendige Wissenschaft, die wir betreiben. Der nächste Schritt wäre dann, dass die Politik etwas tut.