Bevor die Forscher den Roboter im Eis versenken können, müssen sie sich in Sicherheit bringen. Ein Eisbär hat sich der kleinen Gruppe genähert, und nun heißt es: zurück an Bord und warten, bis das Tier wieder verschwunden ist. Warten müssen in diesem Moment auch ein paar Hundert Zuschauer, die in Deutschland und dem Rest der Welt vor dem Computer sitzen. Denn der Tauchgang des Roboters aus der Zentralarktis soll live im Internet übertragen werden. Eine Premiere.

Es dauert eine Zeit, dann zieht der Eisbär ab, und die Wissenschaftler können ihre Arbeit wieder aufnehmen. Der Unterwasser-Roboter, „Beast“ genannt und ausgestattet mit Kameras, Scannern und noch allerlei Technik mehr, begibt sich auf Tauchfahrt und spielt Bilder wie aus einer anderen Welt auf die Bildschirme. Er bewegt sich direkt unter dem Polareis, es schimmert in allen Blautönen, die man sich vorstellen kann; babyblau, marineblau, himmelblau, cyanblau, türkisblau.

Nur etwas fehlt, wie die Forscher einige Tage später bei einer Online-Konferenz an Bord erzählen. „Wir haben uns gefragt: Was ist hier bloß los?“, sagt Expeditionsleiterin Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts (AWI), „das Eis war dieses Jahr wie tot.“ Keine Eisalgen wie sonst. Keine Melosira arctica, 2016 Alge des Jahres, die eigentlich meterlange Ketten bildet und ein wichtiger Nährstofflieferant für das Ökosystem ist. Das ist nicht die einzige Überraschung.

Wenn die „Polarstern“ an diesem Sonnabend nach acht Wochen auf See, davon 48 Tage im Eis, gegen 15 Uhr wieder in ihren Heimathafen Bremerhaven einläuft, haben die Expeditionsteilnehmer Unmengen neuer Daten und Erkenntnisse gewonnen. Fast 10.000 Kilometer hat das 97-köpfige Team zurückgelegt, 54 Wissenschaftler und 43 Besatzungsmitglieder aus 15 Ländern. Neben dem AWI und der Uni Bremen waren elf weitere Institutionen und Universitäten aus den USA, Dänemark, Japan, Großbritannien und Australien beteiligt.

„Das Eis war dieses Jahr wie tot“, sagt Expeditionsleiterin Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts.

Die Forscher haben unter anderem ein Netzwerk aus 73 Bojen aufgebaut, die ganzjährig Daten liefern. Sie haben an neun Stationen auf dem Eis gearbeitet, 100 Eiskerne und 196 Kerne aus dem Meeresboden gebohrt. Fast 9000 Fotos aus bis zu 4,4 Kilometern Tiefe haben Spezialkameras aufgenommen, 11.808 Liter Wasser für Proben haben die Forscher entnommen, 38 Mal den Unterwasserroboter „Beast“ auf Eistauchgang geschickt und drei Seeberge entdeckt.

Wie dick ist das Eis in der Arktis? Welche Eigenschaften hat es? Welches Leben lässt sich auf, im und unter dem Eis nachweisen? Wie wirken sich Strömungen auf die Eisdrift aus? Die Arcwatch-1, so der offizielle Name der Expedition, knüpfte an frühere Forschungsreisen aus dem Jahr 2012 und die inzwischen schon berühmte Mosaic-Expedition von 2019 bis 2020 an. Eine Reihe von Vermutungen mussten die Forscher dabei korrigieren.

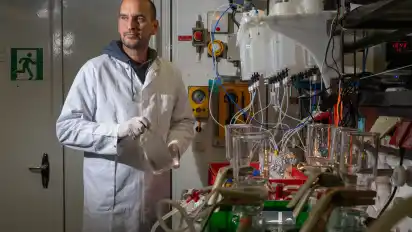

Die Polarstern ist mit neun Laboratorien ausgestattet. Einige Proben konnten gleich an Bord analysiert werden.

Als die „Polarstern“ am 3. August im norwegischen Tromsö aufbricht, messen Experten den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Gletscher schmelzen schneller denn je, riesige Waldbrände zerstören in Kanada, Griechenland und Sibirien Leben, auch das Meereis ist im Mai und Juni schneller als zuvor geschmolzen. Daher vermuten die Forscher wenig Meereis in der zentralen Arktis und werden überrascht. „Das Eis war dicker als in den Jahren zuvor“, sagt Meereisphysiker Marcel Nicolaus. Auch liegt mehr Schnee auf dem Eis als sonst. Bis zu 1,20 Meter ist es dick.

Der Grund dafür sind laut den Experten kalte Polarluft und ungewöhnlich stabile Tiefdruckgebiete, die dafür sorgen, dass anders als früher keine Eisschollen aus dem sibirischen Schelf, sondern aus dem kanadischen Becken in die Arktische See driften. Das hat Folgen. Wo sich früher unter dem Eis Algenwälder zeigten, ist diesmal fast nichts. Das schneebedeckte Eis lässt kaum Licht nach unten, es ist knapp unter der Oberfläche dunkler als sonst. „Es verändert sich alles auf riesigen Flächen, und es betrifft alles Leben. Die Tiefsee ist kein fremder Planet, sondern sie ist direkt mit dem verkoppelt, was an der Oberfläche stattfindet“, sagt Boetius. Wind und Wetter wirken. Der Klimawandel ist längst nicht gestoppt. „Das Beunruhigende ist, dass die Arktis beginnt, diese Zusammenhänge zu zeigen.“

Veränderungen beobachteten die Arcwatch-Forscher auch bei den Lebensgemeinschaften in der Tiefsee. Ehemals dominante Arten wie Haarsterne sind verschwunden, dafür ist der glatte Meeresboden im Vergleich zu 2012 stärker besiedelt und durchwühlt von Ringel- und Borstenwürmern, von kriechenden Seeanemonen und Seegurken. An bisher unbekannten und nun kartierten Seebergen in 4000 Metern Tiefe fanden die Forscher riesige, fast einen halben Meter große Schwämme.

Als „Standardbewohner des Nordpols“ bezeichnet Boetius den Igelwurm, „ein sehr merkwürdiges Lebewesen“. Er ist 20 Zentimeter groß, dick wie ein menschlicher Arm und besitzt eine bis zu zwei Meter lange Zunge. Er verschanzt sich im Meeresboden und leckt mit der Zunge seine Umgebung ab, „wie ein Alien“, sagt Boetius. Dass sie neue Arten entdeckt haben, dass die Eisdecke dicker war als erwartet, ist für die Wissenschaftler kein Grund zur Entwarnung. „Das soll nicht bedeuten, dass alles wieder gut ist“, sagt Boetius, „sondern es zeigt vielmehr, dass wir immer schlechter mit dem Wissen, das wir haben, die Zukunft vorhersagen können“.

Die Forscher werden weiter Daten sammeln, die Meere und Pole erkunden. Wenn die „Polarstern“ in drei Wochen ihre Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Bremerhavener Lloyd Werft hinter sich hat, wird sie zur nächsten Reise aufbrechen, diesmal in die Antarktis.

Leinen los: Marcel Nicolaus (links) und Jan Rohde sorgen dafür, dass die Polarstern die Scholle verlassen kann.