- Andreas Bovenschulte (SPD): Leichter wird's nicht

- Björn Fecker (Grüne): Mehr Verwalter als Gestalter

- Claudia Schilling (SPD): Ungewollt auffällig

- Kristina Vogt (Die Linke): Mit Beinfreiheit

- Sascha Aulepp (SPD): Der Rückhalt bröckelt

- Ulrich Mäurer (SPD): Maximale Unabhängigkeit

- Özlem Ünsal (SPD): Für Grüne ein rotes Tuch

- Claudia Bernhard (Die Linke): Konsequent und zielstrebig

- Kathrin Moosdorf (Grüne): Die große Unbekannte

Andreas Bovenschulte (SPD): Leichter wird's nicht

Andreas Bovenschulte.

von Jürgen Theiner

Ansehen: Eine gute und eine schlechte Nachricht gab es für den Bremer Regierungschef, als das Meinungsforschungsinstitut Infratest-Dimap im Frühjahr die politische Stimmung im kleinsten Bundesland auslotete: Einerseits ist Andreas Bovenschulte nach wie vor der beliebteste Politiker. Doch der Trend weist deutlich nach unten. 56 Prozent der Befragten zeigten sich mit der Arbeit des Senatspräsidenten zufrieden, acht Prozentpunkte weniger als vor zwei Jahren. Damals war die Corona-Pandemie, in der sich Bovenschulte als Krisenmanager in Szene setzen konnte, noch frisch in Erinnerung. Doch inzwischen sind die Alltagsprobleme zurück. Und damit die Wahrnehmung, dass der von Bovenschulte geführte Senat selbst überschaubare kommunale Aufgabenstellungen wie die Gestaltung des Domshofs oder die Neuordnung des Verkehrsknotens Domsheide entweder nicht hinbekommt oder für Lösungen ewig und drei Tage braucht.

Erfolge: Für Bremen könnte sich noch auszahlen, woran der Bürgermeister bei den Koalitionsverhandlungen im Bund zumindest mitgewirkt hat: das Bekenntnis von Schwarz-Rot, deutlich mehr Geld für die Häfen lockerzumachen. Die gemeinsame Initiative der Raumfahrtstandorte Bremen, Bayern und Baden-Württemberg geht sogar zentral auf Bovenschulte zurück. Die Allianz verlangt mehr Geld für den Raumfahrtsektor. Ob die Forderung in Erfüllung geht, wird man zwar noch abwarten müssen. Dass der Bürgermeister Bremen in einem Hightech-Bündnis mit den potentesten deutschen Wirtschaftsstandorten verankert hat, ist aber sicherlich ein Stück erfolgreicher Interessenvertretung für das kleinste Bundesland.

Probleme: Auf den großen politischen Baustellen des Zwei-Städte-Staats hat sich in sechs Jahren Bovenschulte kaum etwas verändert. Verfestigte Armut und hohe Soziallasten, der Status als Schlusslicht in Bildungsvergleichen und die desolate Lage der öffentlichen Haushalte werden letztlich hingenommen. Der Senat Bovenschulte verwaltet die Probleme – wirklich bearbeitet werden sie nicht. Stattdessen streitet man sich innerhalb des rot-grün-roten Bündnisses gern um Dinge wie Baustandards, Kirchenasyl, den Einsatz fachfremden Kita-Personals, die Ausweisung neuer Gewerbeflächen, die Rekommunalisierung der Müllabfuhr oder das Abstimmungsverhalten im Bundesrat, um nur einige Stichworte zu nennen. Insgesamt mangelt es dem Bürgermeister entweder an Führungsstärke oder an der Fähigkeit, aufkeimende Konflikte frühzeitig zu entschärfen.

Perspektiven: Die eigentliche Bewährungsprobe steht Andreas Bovenschulte noch bevor. Die dunklen Wolken, die sich gerade über dem Stahlwerk zusammenballen, sind für einen sozialdemokratischen Regierungschef die maximale Bedrohung. Sollte der Arcelor-Mittal-Konzern die klimagerechte Umrüstung seines Bremer Standorts nicht nur vertagen, sondern dauerhaft darauf verzichten, wären Tausende Arbeitsplätze in Gefahr. Bovenschulte will sicher nicht der Bürgermeister sein, in dessen Amtszeit die Hütte dichtmacht. Rhetorisch baut Bovenschulte schon vor: Die Arcelor-Chefs sind jetzt die "Stahlbosse", die man "nicht aus der Verantwortung entlassen" will. Klare Aussagen zur langfristigen Zukunft des Werks werden aber wohl in naher Zukunft nicht zu bekommen sein. Und diese Ungewissheit ist an sich schon eine Belastung für den Rest der Legislaturperiode.

Björn Fecker (Grüne): Mehr Verwalter als Gestalter

Björn Fecker.

von Jürgen Theiner

Ansehen: Weniger als die Hälfte der Bremer Bevölkerung kennt den obersten Kassenwart des Landes. 43 Prozent waren es Ende April bei einer Infratest-Umfrage, der zweitniedrigste Wert für ein Mitglied des Senats. Und das, obwohl Finanzsenator Björn Fecker sogar den Titel eines Bürgermeisters führt, zuvor schon Fraktionschef der Grünen in der Bürgerschaft war und nebenher einige Jahre dem Bremer Fußballverband vorstand. So jemand müsste eigentlich präsenter sein in der öffentlichen Wahrnehmung, sollte man meinen.

Warum ist das nicht so? Unabhängig von der Person ist ein Finanzsenator in der Regel niemand, der mit eigenen, großen Projekten hervortritt. Es sei denn, die Art der Haushaltsführung ist an sich schon ein Projekt, wie es bei Feckers Vor-Vorgängerin Karoline Linnert der Fall war. Sie wollte raus aus den Schulden und verordnete Bremen einen harten Sparkurs, der auch Widerspruch herausforderte. Fecker ist eher ein Pragmatiker. Jemand, der im Rahmen des finanziell Machbaren ein Ermöglicher sein will. Doch dieser Rahmen ist in Bremen sehr eng. Fecker hat nichts zu verteilen, sondern muss eher diejenigen bremsen, die das anders sehen. Ein undankbarer Job. Der Zufriedenheitsgrad von 23 Prozent legt davon beredtes Zeugnis ab.

Erfolge: Im Gefolge der Corona- und Ukraine-Krisen beschloss die rot-grün-rote Bürgerschaftsmehrheit ab 2020 mehrfach Ausnahmen von der Schuldenbremse, sodass dem Senat für einige Zeit überplanmäßige Mittel zur Verfügung standen. Doch schon bei Feckers Amtsantritt im Sommer 2023 stand fest, dass die Zeit der Sondertöpfe ihrem Ende entgegengeht. Es ist Feckers Verdienst, den Bremer Haushalt ohne große Verwerfungen in normale Bahnen zurückgeführt zu haben. Ein Erfolg freilich, der eher abstrakt ist und für den man nicht öffentlich gefeiert wird. Feckers Stärken liegen in seiner Innenwirkung im Regierungslager. Sein Verhältnis zu Bürgermeister Andreas Bovenschulte ist gut, das zur grünen Fraktionschefin Henrike Müller ebenso. Manche aufkeimenden Probleme bleiben dank dieser kurzen Drähte handhabbar.

Probleme: Die Herausforderungen, denen sich der Finanzsenator gegenübersieht, sind im Grunde seit Jahren die gleichen. Der Haushalt wird weitgehend durch Pflichtausgaben aufgezehrt, die Ausgaben für die größten Blöcke Soziales und Bildung steigen überproportional. Für Zukunftsinvestitionen ist da nicht viel übrig. Zuletzt hellte sich das Bild etwas auf, weil Bremen mittelfristig vom Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes profitieren wird und zudem die Möglichkeit eingeräumt bekommt, sich wie der Bund pro Jahr anteilig mit 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung zu verschulden. Ob diese zusätzliche Manövriermasse tatsächlich genutzt werden kann oder schnell wieder zerrinnt, wird sich zeigen.

Perspektiven: Ein grüner Finanzsenator müsste kenntlich machen, wie die ökologische Transformation in Bremen vorankommen soll. Wenige Monate nach seinem Amtsantritt wurde Fecker hier enorm zurückgeworfen, weil ein mit Kreditermächtigungen über 2,5 Milliarden Euro gefüllter und auf fünf Jahre angelegter Sondertopf aus verfassungsrechtlichen Gründen wieder abgewickelt werden musste. Für Björn Fecker geht es jetzt also darum, durch die Gestaltung des regulären Haushalts bei diesem Thema voranzukommen – in kleineren Schritten zwar, aber so, dass zumindest die Richtung deutlicher erkennbar wird.

Claudia Schilling (SPD): Ungewollt auffällig

Claudia Schilling.

von Ralf Michel

Ansehen: Obwohl als Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration sowie für Justiz und Verfassung für ein gewaltiges Paket von Aufgaben verantwortlich, bleibt Claudia Schilling in der Riege der Senatorinnen und Senatoren eher unauffällig. Das muss natürlich nicht negativ sein, schließlich lässt sich auch im Hintergrund erfolgreich arbeiten. Wären da nicht die vergleichsweise häufigen und überaus öffentlichkeitswirksamen Pannen, die in ihre Zuständigkeit fallen.

Erfolge: Beim Landesmindestlohn gehört Bremen bundesweit zu den Vorreitern, die Bezahlkarte für Flüchtlinge ist eingeführt, die Umstellung der Gerichte auf die E-Akte läuft planmäßig und geräuschlos, auch die Sanierung der Justizvollzugsanstalt schreitet weiter voran und seit April gehört der Hanseatic Commercial Court zum Gerichtsstandort Bremen.

Probleme: Das Arbeitsressort ist laut Zwischenbericht einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft organisatorisch überfordert, in der Arbeitsförderung gibt es Finanzlöcher, bei einer Organisationsuntersuchung des Amtes für Soziale Dienste wurden diverse Probleme in der Arbeitsstruktur sichtbar, wie unter anderem unklare Zuständigkeiten und Doppelstrukturen, im Sozialzentrum Vahr blieben mehrere Tausend Akten unbearbeitet, im Amt für Soziale Dienste landeten 450 Unterlagen unbearbeitet im Datenmüll-Container und transferierten Mitarbeiter zweieinhalb Jahre lang unbemerkt fast 420.000 Euro auf eigene Konten, im Justizressort funktionierte drei Jahre lang das digitale Meldeportal für Hafenkriminalität nicht, ohne dass dies jemandem auffiel.

Perspektiven: Obwohl im Justizressort durchaus aufgestockt wurde, bleibt die personelle Ausstattung von Gerichten und Staatsanwaltschaft ein Dauerthema. Im Arbeitsressort steht die Vorbereitung des Klima-Campus in der Überseestadt als Leuchtturmprojekt für Berufsausbildung rund um die Energiewende auf dem Plan, im Bereich Soziales unter anderem der Ausbau der Erziehungsberatung.

Kristina Vogt (Die Linke): Mit Beinfreiheit

Kristina Vogt.

von Christoph Barth

Ansehen: In den Chefetagen der Bremer Unternehmen und den holzgetäfelten Sitzungssälen der Handelskammer schlug man nicht gerade Purzelbäume vor lauter Freude, als ausgerechnet eine Linke 2019 das Wirtschaftsressort übernahm. Mittlerweile hat Kristina Vogt die Mitte ihrer zweiten Amtszeit erreicht und mit den Häfen sogar das Kernstück der Bremer Wirtschaft für ihr Ressort dazugewonnen. Die vermeintliche Klassenkämpferin erwies sich als pragmatisch, dialogfähig, problemorientiert, so ist es aus Wirtschaftskreisen auch nach sechs Amtsjahren zu hören. Mehr Anerkennung geht wohl nicht.

Erfolge: Wenn es weder in der großen, weiten Welt noch im Rest der Republik so richtig rundläuft mit der Wirtschaft, kann eine Bremer Senatorin kein Wirtschaftswunder an der Weser bewirken – egal mit welchem ideologischen Rüstzeug sie an den Start geht. Erfolge erwachsen so eher aus den Mühen der Ebene: ein paar Delegationsreisen in ferne Länder, um Bremer Unternehmen neue Absatzmärkte zu erschließen; die Förderung junger Unternehmensgründer, zuletzt noch ein Grundsatzbeschluss zum Umbau des Konzerthauses „Glocke“ – auch das fällt in Bremen in den Zuständigkeitsbereich einer Wirtschaftssenatorin.

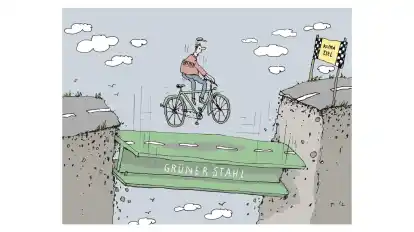

Probleme: Pläne gibt es viele für die Häfen, aber kein Geld. Darunter leidet die Substanz. Hilfe soll nun vom Bund kommen. Die Hinwendung zu den neuen Futtertrögen vollzog Vogt rasch und konsequent – ob mit Erfolg, wird sich zeigen. Vorerst gescheitert ist das Großprojekt „grüner Stahl“: Hüttenbetreiber Arcelor-Mittal will das viele Geld vom Staat nicht haben, weil sich die Sache nicht rechnet – ein herber Rückschlag. Unsicher erscheinen auch die Perspektiven bei einigen Bremer Großprojekten in der Luft- und Raumfahrtbranche – Vogt setzt auch hier auf weiteres Wachstum und mehr Geld vom Bund.

Perspektiven: Der Exitus der Linkspartei nach Abspaltung der Wagenknecht-Fraktion scheint fürs Erste abgewendet – auch dank eines dezidiert linken Parteiprofils. Eine Wirtschaftssenatorin wird sich da etwas „Beinfreiheit“ ausbedingen müssen.

Sascha Aulepp (SPD): Der Rückhalt bröckelt

Sascha Aulepp.

von Frank Hethey

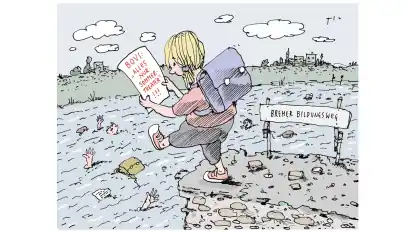

Ansehen: Eines kann man der Bildungssenatorin kaum absprechen: Sascha Aulepp (SPD) ist eine gewissenhafte Arbeiterin, sie will die schwierige Situation in den Kitas und an den Schulen in den Griff bekommen. Doch der Druck auf die 54-Jährige wächst, das ist immer deutlicher zu spüren. Die Opposition fordert längst ihren Rücktritt, Aulepp wird als Schwachstelle im Senat identifiziert. In ihrer Partei mag man zu Aulepp stehen, der Bürgermeister stärkt ihr den Rücken. Allerdings bröckelt ihr Rückhalt. Beim Erziehungspersonal, unter Lehrkräften und Eltern sind die kritischen Stimmen nicht mehr zu überhören. Nicht alle trauen ihr zu, den immensen Herausforderungen gewachsen zu sein. Dazu dürften auch enttäuschte Erwartungen beigetragen haben, viele Akteure fühlen sich nicht mitgenommen. Man kann von einer handfesten Vertrauenskrise sprechen. Dazu dürften auch die Kita-Gipfel und der Runde Tisch Bildung beigetragen haben – sie hielten nicht, was man sich von ihnen versprochen hat.

Erfolge: Mit Elan hat sich Aulepp bei ihrem Amtsantritt vor vier Jahren an die Arbeit gemacht. Einer ihrer ersten Erfolge: Die unter ihrer Vorgängerin Claudia Bogedan (SPD) jahrelang verschleppte, überfällige Gründung eines Instituts für Qualitätsentwicklung wurde endlich umgesetzt. Beim Digitalpakt hatte Bremen im Ländervergleich die Nase vorn, Bremer Schülerinnen und Schüler sind mit iPads ausgestattet – in anderen Bundesländern ist das bis heute keineswegs die Norm. Den chronischen Personalmangel an Kitas und Schulen bekämpft Aulepp mit allen Mitteln, ihr Haus spricht von einer „historischen Personaloffensive“. Sämtliche angemeldeten Kita-Kinder haben erstmals seit Jahren einen Platz bekommen. Bei der Personalgewinnung beschreitet Aulepp auch unkonventionelle Wege wie mit dem Quereinsteigerprogramm „Back to School“. Mit der Gründung einer Schulbaugesellschaft ist der Grundstein für den raschen Bau neuer Schulen gelegt.

Probleme: Um die Personallücken in Kitas und Schulen zu stopfen, ist Aulepp bereit, die Qualitätsstandards zu senken. Das kommt nicht überall gut an. Kritiker befürchten, vor allem die Kitas könnten zu reinen Verwahranstalten ohne pädagogischen Anspruch verkommen. Eine dramatische Zuspitzung der ohnehin schon prekären Lage ist trotz aller Gegenmaßnahmen an den Schulen zu erwarten: Die Schülerzahlen steigen noch eine Weile an. Es steht in den Sternen, ob man sämtliche Kinder und Jugendliche in den nächsten Jahren wird halbwegs anständig unterrichten und unterbringen können. Dafür braucht es mehr als nur Notlösungen. Doch eine Strategie ist nicht erkennbar, allzu oft reagiert Aulepp nur, statt zu agieren – so wie beim Handyverbot an Schulen, das ohne ersichtlichen Grund übers Knie gebrochen werden sollte.

Perspektiven: Leichter wird es für die Bildungssenatorin bestimmt nicht. Zwar kommt ihr Ressort im aktuellen Haushaltsentwurf relativ gut weg, aber schon ziehen die nächsten düsteren Wolken am Horizont auf. Die Kürzungen in der Zuweisungsrichtlinie werden im nächsten Schuljahr trotz gegenteiliger Beteuerungen kaum ohne Folgen bleiben. Dass Aulepp den Wegfall der Altersermäßigung und die Erhöhung der Wochenarbeitszeit für verbeamtete Lehrkräfte ohne Widerspruch hingenommen hat, hat ihr Image nicht verbessert. Für ihre künftige Arbeit ist das ein erheblicher Ballast.

Ulrich Mäurer (SPD): Maximale Unabhängigkeit

Ulrich Mäurer.

von Silke Hellwig

Ansehen: Grundsätzlich genießt Innensenator Ulrich Mäurer in der Bevölkerung seit Jahren hohes Ansehen. Das zeigen die konstant guten Umfragewerte der vergangenen Jahre. Mäurer bekam stets gute, wenn nicht die besten Noten. In der jüngsten Umfrage aus dem Frühjahr dieses Jahres lag er mit 43 Prozent Zustimmung auf Platz 2 hinter dem Bürgermeister. Die SPD schmückt sich mit seinem guten Ruf, hält sich aus ideologischen Gründen aber mit Lob zurück. Mit 18 Jahren im Amt ist Mäurer in der Runde der Innenministerinnen und -minister in Bund und Ländern eine der wenigen Ausnahmen.

Dass er länger geblieben ist als jeder andere bremische Innensenator vor ihm, liegt in erster Linie an dem Pragmatismus, mit dem er sein Amt ausführt. Das wird ihm häufig als Konservativismus ausgelegt. Man merke ihm sein Parteibuch nicht an, heißt es. Damit steht Mäurer gewissermaßen rechts von seiner Partei, die sich in Bremen ausdrücklich als links versteht.

Erfolge: Mäurer hat der SPD Kompetenz beim Thema Innere Sicherheit verschafft, woran die Sozialdemokratie jahrzehntelang kein Interesse hatte. Mäurers Ziel ist es, Bremen „sicherer und sauberer“ zu machen. Er ließ Schrottautos aus dem öffentlichen Raum entfernen, schickte Mülldetektive durch die Straßen. Die Zahl der Polizistinnen und Polizisten hat sich – trotz der finanziell schwierigen Lage – während seiner Amtszeit deutlich erhöht. Selbst wenn das angesichts der massiven Kriminalitätsprobleme unumgänglich zu sein scheint, muss man ihm diesen Erfolg lassen. Die Lage am Hauptbahnhof und am Hillmannplatz hat sich durch größere Polizeipräsenz offenbar entspannt. Die Drogenszene ist zumindest unter Kontrolle. Die Soko Junge Räuber verzeichnet Erfolge. Was ihm nicht gelingen wird: in seiner Amtszeit die Zielzahl von 2900 Polizistinnen und Polizisten zu erreichen. Vor Herbst 2026 wird daraus nichts.

Probleme: Nicht alle Ankündigungen, die er gemacht hat, konnte Mäurer einlösen. Wie angekündigt, ist die Zahl der Abschiebungen zwar gestiegen, allerdings handelte Bremen zuvor jahrelang mehr als zurückhaltend. Der Innensenator scheiterte an den organisatorischen und rechtlichen Umständen und stieß auf Widerstand in der Koalition. Mäurer versteht sich als in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat, andere behaupten, er sei ein verkappter Christdemokrat. Ein Paradebeispiel für seine politische Außenseiterrolle: In der Parlamentssitzung im Mai eckte er mit seiner Einschätzung zu einem AfD-Verbot an – bei Grünen, Linken und in der eigenen Partei. Er unterstützte den Antrag der Abgeordneten der Regierungsparteien nicht, sondern plädierte für ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern. Damit, wurde ihm von Abgeordneten vorgeworfen, habe er sich gegen die einhellige Meinung des Senats gestellt. Die Fraktionschefin der Linken, Sofia Leonidakis, sprach von einer „offen zur Schau getragenen Missachtung des Parlaments“. Mäurer fühlte sich missverstanden. Zu ähnlichen Konflikten kam es, als sich Mäurer gegen das Kirchenasyl durchsetzen wollte.

Perspektiven: Ulrich Mäurer hat nichts mehr zu verlieren. Er wird in wenigen Tagen 74 Jahre alt. Er hätte sich längst zur Ruhe setzen können und wird das spätestens in zwei Jahren auch tun. Das sichert ihm maximale Unabhängigkeit. Allerdings ist Mäurer (noch?) nicht an dem Punkt, an dem er sich nicht mehr um Kritik an seiner Amtsführung schert.

Özlem Ünsal (SPD): Für Grüne ein rotes Tuch

Özlem Ünsal.

von Jürgen Hinrichs

Ansehen: Sie kam als gänzlich Unbekannte. Eine Landespolitikerin aus Schleswig-Holstein, deren Namen man in Bremen vorher nicht gehört hatte. Sie kam und traf auf einen Mann mit enttäuschten Erwartungen: Falk Wagner, baupolitischer Sprecher der SPD, der sich Chancen ausrechnete, im Senat Platz zu nehmen. Doch daraus wurde nichts. Andreas Bovenschulte wählte Özlem Ünsal aus und die legte los wie eine Rakete.

Dienstbeginn im Morgengrauen, manchmal sogar früher. So war das in der ersten Zeit. Die 51-Jährige, geboren in der Türkei, wollte möglichst schnell wissen, wo in Bremen der Schuh drückt und wie es in den beiden Städten des Landes konkret aussieht. Also hat sie sich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Weg gemacht, morgens und oft zu Fuß. Später am Tag, bei den vielen Terminen, lernten ihre Gesprächspartner sie als frohgemute, zupackende Frau kennen. Die Handelskammer zum Beispiel war regelrecht begeistert und machte kein Hehl daraus: Endlich eine Bau- und Verkehrssenatorin, die Pragmatismus walten lässt und nicht ideologiegetrieben ist, wie ihre grünen Vorgänger. So sieht die Kammer das bis heute. Andere stöhnen auf: Ünsal bleibt in ihren Reden gerne im Ungefähren. Die Opposition in der Bürgerschaft macht sich bereits lustig darüber.

Erfolge: Schnell sollte Zählbares her. Und das war zuerst die Wohngeldstelle, wo sich die Anträge stauten. Ünsal sorgte mit zusätzlichen Stellen und vereinfachter Bearbeitung für Abhilfe. Mittlerweile hat sich die Situation wieder verschlechtert. Brücken gestrichen, Brücken im Fokus – der kurze Nenner bei diesem Thema. Die Senatorin verfolgt fürs Erste den Plan nicht weiter, für Fußgänger und Radfahrer Weserbrücken zu bauen. Stattdessen konzentriert sie sich unter dem Slogan „Wat mutt, dat mutt“ auf die bestehenden Brücken und erntet viel Verständnis. Allerdings bleibt ihr auch gar nichts anderes übrig: Die Bauwerke sind marode. Bei der Wohnraumförderung hat Ünsal für das laufende Jahr 128 Millionen Euro organisiert, einen Betrag, den der Koalitionspartner von den Linken zu Recht als „Wumms fürs Wohnen“ bewertet. Und es gab im vergangenen Jahr gegen den Bundestrend einen fulminanten Anstieg bei den Baugenehmigungen.

Probleme: Die Brücken werden zur Belastungsprobe. So sehr Ünsal sie in den Fokus nimmt – erneuert oder saniert sind die Bauwerke damit noch nicht. Der Senat hat beschlossen, eine Brückenbaugesellschaft zu gründen. Das Geld dafür mag zu beschaffen sein, zumal der Bund für die Infrastruktur ein großes Budget beschlossen hat und den Ländern davon etwas abgibt. Doch woher die ganzen Ingenieure nehmen, wenn doch überall in Deutschland geplant werden muss? Bei der erhofften Verkehrswende für mehr Klimaschutz ist Ünsal zögerlich. Manches, wie der Rückbau von Straßen, spielt keine Rolle mehr. Ein Beispiel ist die Bürgermeister-Smidt-Straße in der Innenstadt. Bei der Instandsetzung von Radwegen tut sich auch nicht besonders viel.

Perspektiven: Ünsal ist ehrgeizig. Sie vernetzt sich geschickt, auch im Bund. Das verschafft ihr Karrierechancen über Bremen hinaus. Als Senatorin muss sie aufpassen, es sich nicht endgültig mit einem der beiden Koalitionspartner zu verderben. Für die Grünen ist Ünsal ein rotes Tuch. Zuletzt war das beim Thema Innenstadt so, als die Bausenatorin vorpreschte und erklärte, den Kaufhof abreißen zu wollen. Die Grünen sind dagegen und nun sauer, dass Fakten geschaffen werden sollen. Heftigen Streit gibt es auch beim Wohnungsbau. Ünsal will den Bremer Standard kippen. Die Grünen fordern behutsamere Anpassungen.

Claudia Bernhard (Die Linke): Konsequent und zielstrebig

von Sabine Doll

Ansehen: Beim Zufriedenheitsgrad der Bremer rangiert Claudia Bernhard unter den Top fünf der Senatsriege (28 Prozent) laut Infratest-Umfrage im Frühjahr. Jeder Zweite kann mit dem Namen der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz etwas anfangen. Dafür hat sicher auch ihr Pandemie-Management gesorgt. Seitdem agiert sie weniger auf exponierter Bühne, verfolgt ihre Ziele aber konsequent, zielstrebig und – je nach Baustelle – effektiv.

Erfolge: Gesundheitsversorgung in die Quartiere bringen, hatte Bernhard als ein Ziel ausgegeben: Mit dem Aufbau der Hebammenzentren setzte sie eines dieser Projekte um. Als Erfolg kann sie auch den Stand beim Landesaktionsplan zum Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt verbuchen: Bremen gilt als Vorreiter, 71 von 75 Maßnahmen sind umgesetzt, etwa die Gewaltschutzambulanz. Umstritten war der Drogenkonsumraum, den sie im Senat durchgesetzt hat und der nahe des Hauptbahnhofs ausgebaut wird.

Probleme: Dauerbaustelle bleibt der kommunale Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno). Ziel ist, dass die Geno nicht mehr am städtischen Tropf der Zuschüsse hängt. Dazu sollen der Abbau von 500 Betten und ein Stellenabbau (außer im pflegerischen Bereich) sowie die Schließung des Klinikums Links der Weser beziehungsweise die Verlagerung der medizinischen Bereiche an das KBM beitragen. Als Vorsitzende des Geno-Aufsichtsrates hat Bernhard die Maßnahmen mit abgesegnet. Dafür gab es Kritik, auch aus der eigenen Partei.

Perspektiven: Wichtigstes Projekt ist die bundesweite Krankenhausreform, nicht mehr jede Klinik soll alles vorhalten. 2022 startete Bernhard einen Dialog mit den städtischen und freien Kliniken, welche Angebote wo gebündelt werden könnten – und welche verzichtbar wären. Konkrete Ergebnisse gab es noch nicht.

Kathrin Moosdorf (Grüne): Die große Unbekannte

Kathrin Moosdorf.

von Jürgen Theiner

Ansehen: Sie war die eigentliche Überraschung beim Neustart des rot-grün-roten Senats vor zwei Jahren: Kathrin Moosdorf, damals noch Landesgeschäftsführerin des Kinderschutzbundes, sollte für die Grünen das vom Bau- und Verkehrsbereich abgekoppelte Umweltressort und die Zuständigkeit für den Wissenschaftsbereich übernehmen. Themenfelder also, die einiges an Profilierungsmöglichkeiten hergeben. Immerhin ist der Wissenschaftsetat der drittgrößte Posten im Landeshaushalt, und nichts eignet sich besser für grüne Imagepflege als der Umweltbereich. Doch Moosdorf ist nach wie vor das unbekannteste Senatsmitglied. Nicht einmal jeder dritte Befragte konnte im Frühjahr bei einer Infratest-Erhebung etwas mit ihrem Namen anfangen.

Erfolge: Wenn man es als Erfolg sehen will: Moosdorf hat eine neue Baumschutzverordnung durchgesetzt – mit deutlich strengeren Vorgaben an Grundstücksbesitzer. Waren Laubbäume bislang erst ab 120 Zentimeter Stammumfang automatisch geschützt, gilt das künftig ab 80 Zentimetern. Auch andere Passagen wurden verschärft. Was man im eigenen Garten tun und lassen darf, ist jetzt also strikter geregelt.

Probleme: Unnötig in die Nesseln setzte sich Moosdorf mit Umzugsplänen für ihre Behörde. Trotz allgemeiner Sparzwänge wollte sie teure Räumlichkeiten im Weser Tower anmieten. Das Vorhaben wurde letztlich aufgegeben. Ein viel größeres Problem stellen indes die chronische Unterfinanzierung und der teils bedenkliche bauliche Zustand der Hochschulen dar. Dort will man nicht länger vertröstet werden.

Perspektiven: Ob Kathrin Moosdorf doch noch irgendwann als Aktivposten wahrgenommen wird, dürfte sich an der Frage entscheiden, ob sie eine Investitionsoffensive für die Hochschulen zustande bringt. Bisher sieht es nicht so aus, als ob sie in dieser Hinsicht sonderlich viel Druck entfaltet – wie Moosdorf überhaupt viele Möglichkeiten der Profilbildung ungenutzt lässt. Aus dem originär grünen Thema Kommunale Wärmeplanung etwa könnte man mehr herausholen als mit einem pflichtschuldigen Pressetermin. Da ist ordentlich Luft nach oben.