Herr Professor Garbade, was ist es für ein Gefühl, das Herz eines Menschen zu entnehmen und es durch ein Hightech-Kunstherz zu ersetzen?

Jens Garbade: Emotional ist das auf jeden Fall etwas Besonderes. Während des gesamten Eingriffs hat man aber überhaupt keine Zeit, dies wirklich an sich heranzulassen – weil der Faktor Zeit die herausragende Rolle spielt. In dem Moment ist es wichtig, dass man das tut, was getan werden muss und als Herzchirurg hundertprozentig fokussiert ist. Im Nachgang spricht man natürlich im Team darüber.

Im Mai haben Sie bei einer Patientin aus dem Bremer Umland ein solches vollständiges Kunstherz implantiert. Sind weitere Eingriffe am Herzzentrum Bremen geplant?

Aktuell nicht. Perspektivisch rechne ich vielleicht mit zwei bis drei Implantaten pro Jahr. Dafür kommen nur ganz klar identifizierte Patienten infrage, bei denen das große Ziel die Transplantation ist. In Deutschland sind bislang etwa acht weitere Menschen mit einem Total Artificial Heart versorgt worden. Für die Zukunft gehe ich aber davon aus, dass die Zahl weiter steigen wird. Ein Grund ist, dass die Ergebnisse sehr gut sind und die Patienten auch nach Hause entlassen werden können. Wir sind ebenfalls an einer Studie und einem Qualitätsregister beteiligt. In den USA läuft derzeit eine Zulassungsstudie für ein weiteres Kunstherz-System. Dennoch: Das komplette Kunstherz wird etwas Besonderes bleiben.

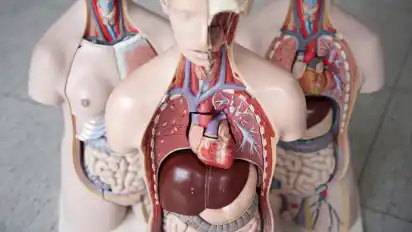

Das Herz hat die Aufgabe, Blut durch den Körper- und Lungenkreislauf zu pumpen. Dadurch werden sämtliche Organe mit Sauerstoff versorgt.

Schon länger gibt es die Möglichkeit, Patienten mit einem teilweisen Kunstherzen zu versorgen. Diese Eingriffe werden auch in Bremen durchgeführt. Was ist der Unterschied?

Diese Unterstützungssysteme werden als Left Ventricular Assist Device, kurz VAD, bezeichnet – umgangssprachlich auch als Kunstherz. Wobei die Bezeichnung irreführend ist, weil es eben nicht anstelle des eigenen schwerstkranken Herzens in den Brustkorb eingesetzt wird. Die durch die Herzchirurgie implantierte Mini-Pumpe unterstützt das eigene Herz und übernimmt einen wesentlichen Teil der Herzleistung. In den meisten Fällen wird nur die linke Herzkammer unterstützt. Diese Therapie hat sich enorm weiterentwickelt, und sie wird künftig einen immer größeren Stellenwert einnehmen.

Was heißt das?

Bei den ersten Studien vor etwa 20 Jahren lag das Ein-Jahres-Überleben um die 50 Prozent, heute ist diese Rate auf über 90 Prozent gestiegen. Inzwischen haben wir Fünf-Jahres-Daten mit einer Überlebensrate von 65 Prozent. Das entspricht der Überlebensrate nach einer Herztransplantation.

Was kostet diese Hightech-Medizin?

Bei einem Herzunterstützungssystem muss man mit 70.000 bis 80.000 Euro rechnen. In Deutschland tragen die Krankenkassen die Kosten.

Welche Patienten kommen für ein vollständiges Kunstherz oder für ein Herzunterstützungssystem infrage?

Der Einsatz einer künstlichen Pumpe in das Herz oder der Ersatz durch ein Kunstherz ist ein Eingriff, der im Falle einer hochgradigen Herzinsuffizienz durchgeführt werden kann – wenn Therapien wie Medikamente oder auch Klappenoperationen nicht mehr ausreichend sind. Hier geht es dann ganz klar um eine lebensrettende Therapie. Dann kommt nur noch eine Herztransplantation infrage.

In Deutschland gibt es allerdings einen Mangel an Spenderorganen.

Das ist ein sehr großes Problem und wirklich dramatisch für diese schwerstkranken Patienten. Die Zahl der Herztransplantationen stagniert oder ist eher sogar noch rückläufig, dadurch entstehen lange Wartezeiten. Fast 30 Prozent der Patienten, die auf der Liste für eine Herztransplantation stehen, sterben. Aus diesem Grund erhalten Patienten häufig ein Herzunterstützungssystem, um die Wartezeit auf ein neues Organ zu überbrücken. In besonders gravierenden Fällen, wie bei der Patientin aus dem Bremer Umland, ist nur ein vollständiges Kunstherz die Lebensrettung.

Wie viele Kunstherz-Systeme wurden in Bremen implantiert?

In den vergangenen Jahren haben wir in der Herzchirurgie das größte und nachhaltigste Kunstherzprogramm im Norden entwickelt. Etwa 25 Kunstherz-Systeme werden inzwischen jährlich implantiert, dreimal mehr als noch vor einigen Jahren. Aktuell sind es 66 Patienten, die mit einem Herzunterstützungssystem zu Hause leben. Ein Teil von ihnen wird von unserem Kooperationspartner, dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, mit Blick auf eine künftige Transplantation betreut. Vier unserer Kunstherz-Patienten sind dort bereits erfolgreich transplantiert worden.

Wie werden die Kunstherz-Patienten nach der Entlassung aus der Klinik versorgt?

Die Patienten sind auf Medikamente angewiesen, dazu kommen Kontrolluntersuchungen. Seit zwei Jahren gibt es am Herzzentrum eine Hotline für VAD-Patienten an 365 Tagen und sind die Experten rund um die Uhr telefonisch erreichbar. Zum zweiten Mal hat kürzlich zudem unser VAD-Café stattgefunden, an dem Patienten, Ärzte und Pflegekräfte teilnehmen. Bei der Versorgung geht es nicht nur um technische Dinge, sondern auch um soziale Kontakte, den Austausch untereinander, Fragen zu Leistungen der Krankenkassen.

Ist eine Transplantation immer das Ziel?

In den meisten Fällen soll mit dem System die Wartezeit bis zur Transplantation überbrückt werden. Eines der Ziele kann aber auch sein, das eigene Herz für eine bestimmte Zeit zu schonen, sodass das Unterstützungssystem später wieder entfernt werden kann. Eine weitere Gruppe erhält ein Kunstherz als Dauertherapie. Dies sind Patienten, die aus verschiedenen Gründen nicht für eine Transplantation infrage kommen.

Am Herzzentrum Leipzig haben Sie auch Spenderherzen transplantiert – sind Herztransplantationen auch eine Perspektive für Bremen als Medizin-Standort?

Das ist mein großes Ziel. Natürlich ist das ein Politikum, weil die Ressource – also Spenderorgane – knapp ist. Die klare Tendenz ist auch, dass es bundesweit nur wenige solcher Zentren geben soll, aus gutem Grund: Je mehr Transplantationen an einem Zentrum durchgeführt werden, desto höher ist die Qualität. Gewisse Mindestmengen müssen erfüllt werden.

Wir haben in Bremen diese Patienten, in der Weser-Ems-Region leben etwa 2,5 bis drei Millionen Menschen. Jedes Jahr schicken wir als Herzzentrum Bremen etwa zehn bis 15 Patienten an andere Transplantationskliniken weiter. Insofern sehe ich kein Mindestmengen-Problem, diese Therapie anzubieten. Der Nordwesten könnte dadurch besser und regionaler versorgt werden. Warum also keine Herztransplantationen in Bremen? Die Expertise ist vor Ort.

Wie könnte ein Zentrum für Herztransplantationen in Bremen aussehen?

Ein alleiniges Bremer Zentrum wäre wahrscheinlich nicht realistisch. Aber eine Kooperationslösung mit anderen Kliniken im norddeutschen Raum wäre sicherlich ein möglicher Ansatz. Da wäre Potenzial vorhanden. Aber das sind bisher nur Gedankenspiele und noch nichts Konkretes.

Das Gespräch führte Sabine Doll.