Der Konzern Thermo Fisher produziert an seinem Standort in Bremen Maschinen auf Basis von Massenspektrometern und hat es damit zum Weltmarktführer gebracht.

Wie im Bienenstock surrt es. 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche. Hier auf den Prüffeldern testet das US-amerikanische Technologieunternehmen Thermo Fisher seine Geräte. Kompliziert sehen die aus, aus unzähligen Einzelteilen zusammengebaut und mit etlichen Kabeln versehen. Am Bremer Standort des Konzerns entstehen Maschinen auf Basis von Massenspektrometern, die heute aus der Wissenschaft nicht mehr wegzudenken sind – und die Thermo Fisher damit zur Weltmarktführerschaft verholfen haben.Geschäftsführer des Bremer Standorts und damit Herr über diese komplexen Gerätschaften ist Ernst Schröder. Routiniert bewegt er sich zwischen den Prüffeldern hin und her, jedes mit gelber Linie vom benachbarten Feld abgegrenzt, und erzählt voller Enthusiasmus, warum seine Mitarbeiter an bestimmten Teilen ziehen, Knöpfe drücken oder konzentriert auf Monitore schauen. Für einen Laien ist nur schwer verständlich, was genau hier vor sich geht. Aber der Stolz, der bei dem gelernten Diplom-Chemiker mitschwingt, wenn er von den Maschinen erzählt, reißt mit.

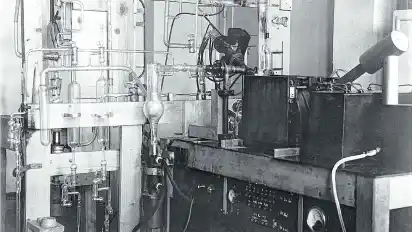

So sah er aus, der Prototyp, den Firmen gründer Ludolf Jenckel Ende der 40er-Jahre im Krankenhaus-Keller entwickelt hatte.

In Bremen werden alle möglichen Geräte rund ums Massenspektrometer entwickelt und produziert. Vereinfacht gesagt ist ein Massenspektrometer eine Art Waage, die, entsprechend ihrer Masse, molekulare Teilchen voneinander trennen kann. Über die verschiedenen Werte, die sich daraus ergeben, können Wissenschaftler erkennen, welche Elemente vorhanden sind und wie viele der jeweiligen Sorte es in der untersuchten Verbindung gibt. Analysiert werden können Gase, feste Substanzen und Flüssigkeiten. Damit sind Massenspektrometer heute in allen nur erdenklichen Bereichen gefragt: bei der DNA-Analyse zur Aufklärung von Verbrechen genauso wie bei Dopingkontrollen im Sport, bei der Suche nach Giften, der Qualitätskontrolle von Lebensmitteln oder bei der Klimadiagnose. „80 Prozent der Erkenntnisse über den Klimawandel sind mit Hilfe von Produkten aus Bremen gewonnen worden“, sagt Schröder, „das ist schon etwas, auf das ich stolz bin.“

Sein „Königreich“ nennt der 60-Jährige die Prüffelder, wo der Test eines einzelnen Geräts schon mal zwei bis drei Tage dauern kann. Sieben Jahre lang hat Schröder hier gearbeitet, viele der heutigen Mitarbeiter kennt er von früher. Als Geschäftsführer und Mitglied des erweiterten Führungskreises des Technologiekonzerns schafft er es heute nicht mehr ganz so oft in diesen Teil des Unternehmens. Zwei bis drei Mal die Woche vielleicht, immer wenn es gerade passt. „Ich bin kein großer Freund vom Telefonieren“, sagt Schröder.

Die Entwicklung des Unternehmens hängt eng mit dem gebürtigen Kölner zusammen. Aber sie beginnt lange bevor Schröder in die Firma gekommen ist, nämlich kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, und – wie für High-Tech-Firmen nicht unüblich – in einem Keller. Als einsamer Tüftler grübelte Ludolf Jenckel 1947 im Untergeschoss der Klinik in der St.-Jürgen-Straße an seiner Entwicklung. Auf eigene Faust baute er dort ein Massenspektrometer. Der promovierte Physiker hatte die Technik hinter dem Gerät während seines Studiums kennengelernt und entwickelte nun in seiner Freizeit einen eigenen Prototyp. Ganz offensichtlich mit Erfolg: Denn auf Basis dieses Geräts konnte er die Geschäftsführung der Atlas-Werke davon überzeugen, die Abteilung Mess- und Analysetechnik (MAT) aufzubauen. Im September 1949 lieferte Atlas MAT seinen ersten überarbeiteten Prototyp an die Chemiefabrik Bayer aus.

Unternehmen wechselte mehrfach den Besitzer

In den nachfolgenden Jahrzehnten wechselte das Unternehmen mehrfach den Besitzer. In seiner Hochzeit arbeiteten in den 70er-Jahren mehr als 600 Menschen für die MAT, die zwischenzeitlich auf ein 50 000 Quadratmeter großes Gelände in der Barkhausenstraße gezogen war. Doch die Verluste, die das Bremer Werk damals einfuhr, wurden immer größer. Zu übermächtig war die Konkurrenz anderer spezialisierter Firmen aus Großbritannien und den USA. Die Folge: Ein Großteil der MAT-Mitarbeiter verlor seine Jobs.

Ernst Schröder ist seit 30 Jahren im Unternehmen: In dieser Zeit hat er vom tiefen Fall der Firma bis hin zum Aufstieg zu einem Weltmarktführer alles miterlebt.

Das Gerät, das später aus dieser Erfindung hervorging, hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass der Bremer Thermo-Fisher-Standort seinen Umsatz zwischen 2001 und 2016 verzehnfachen konnte. Konkreter möchte Schröder nicht werden. Nur so viel: „Die Orbitrap hat den Markt völlig auf den Kopf gestellt.“ Sie steckt Schröders Angaben zufolge heute in zwei Dritteln aller Massenspektrometer.

Abeiter aus mehr als 20 Ländern

Das schlägt sich auch im Wettbewerb wieder: Der Marktanteil der Produkte, auf die sich die Bremer spezialisiert haben, liegt nach Angaben des Geschäftsführers weltweit zwischen 70 und 80 Prozent. Ausruhen will man sich in der Hansestadt auf diesem Erfolg aber nicht – zu präsent ist die Vergangenheit. Daher mache strategisches Denken einen Großteil seiner Arbeit aus, sagt der Geschäftsführer. „Was machen wir in Zukunft, in welche Bereiche müssen wir investieren?“

Seit 2007 arbeitet Thermo Fisher von der Airport Stadt aus. Naturwissenschaftler, Techniker und Ingenieure aus mehr als 20 Ländern arbeiten hier in Entwicklung und Produktion. Knapp 400 sind es mittlerweile wieder. „Wir sind auf hochqualifiziertes Personal angewiesen“, sagt Geschäftsführer Ernst Schröder, „und das finden wir nur, wenn wir überall suchen.“

Die Angestellten arbeiten teils im Büro, teils in den Prüffeldern, teils in der Produktion. Hier setzen sie die Komponenten, die etwa aus den Niederlanden, Ungarn oder China angeliefert werden, zu den fertigen Maschinen zusammen. Gut 500 Geräte pro Jahr werden laut Geschäftsführer in Bremen gebaut.

Auch wenn der Bremer Standort nur einer von vielen im 50 000-Mitarbeiter-Konzern Thermo Fisher ist und es in solchen Unternehmensstrukturen immer wieder zu Standortverlagerungen oder gar -schließungen kommt: Sorgen müsse man sich um die Tochter in der Hansestadt nicht machen, meint Schröder. „Innerhalb des Konzerns sind wir als Innovationstreiber bekannt.