Vielen Einheimischen ist er kaum bekannt: der jüdische Friedhof in Schwanewede. Herbert Scholz aus Beckedorf forscht seit fünf Jahren über die Begräbnisstätte und hat dabei neue Erkenntnisse zutage gefördert.

Schwanewede. Simeon Wolff hat seine letzte Ruhe neben einer alten knorrigen Eibe gefunden."Hier ruhet mein treuer Gatte S. Wolff, gestorben am 4. März 1830 im 56. Jahre seines Alters in Vegesack", hat die Witwe in den Stein meißeln lassen. "Sein Grab ist das älteste auf dem Friedhof", erzählt Herbert Scholz. Das zweitälteste findet sich nur wenige Meter weiter: die Grabstelle von Sara Wolff, verstorben am 22. November 1830. "Ich habe noch nicht herausgefunden, wer sie ist", meint Scholz. Nur so viel weiß er: Simeon Wolffs Ehefrau sei Sara nicht gewesen.

Über andere, die auf dem jüdischen Friedhof in Schwanewede begraben sind, hat der Beckedorfer schon eine ganze Menge herausgefunden. Seit fünf Jahren forscht Scholz über die Begräbnisstätte und die Menschen, die dort ihre letzte Ruhe gefunden haben. Weitgehend unbeachtet von den Schwanewedern liegt die kleine Anlage gegenüber vom Koppelsberg in einer Biegung der Landesstraße 134. Kaum ein Einheimischer verirrt sich hierher. Der jüdische Friedhof ist in Schwanewede "Terra incognita", unbekanntes Land.

Herbert Scholz hat sich aufgemacht, es zu entdecken. Die Historie des Friedhofs und seiner "Bewohner" reizt den ehemaligen Lehrer für Geschichte und politische Bildung. Sein Interesse wurde in den 90er Jahren geweckt. Scholz, damals Vorsitzender des Schwaneweder Schulausschusses, kam in Kontakt mit dem Vorsitzenden des Heimatvereins Schwanewede. "Horst Zientz erstellte damals die erste Dokumentation über 100 Gräber", erzählt der Beckedorfer. Auf dieses Material griff Scholz zurück, als er vor fünf Jahren mit eigenen Recherchen begann. In den Staatsarchiven in Stade, Hannover und Bremen sichtete er Unterlagen. Eine Fundgrube waren Aufzeichnungen eines Rabbiners über Beisetzungen in Schwanewede. So manchen Namen kann Scholz jetzt der früheren Dokumentation hinzufügen.

106 Gräber auf dem Friedhof

"116 Menschen sind auf dem Friedhof in 106 Gräbern beigesetzt", haben seine Recherchen ergeben. "Begraben wurden in Schwanewede Juden aus den Synagogengemeinden Uthlede und Aumund." Zur Gemeinde Uthlede gehörten die Orte Schwanewede, Hinnebeck, Meyenburg und Wersabe. Die Synagogengemeinde Aumund, lange Zeit Eigentümerin des Friedhofs, umfasste neben Vegesack und Grohn den heutigen Ortsamtsbereich Blumenthal und Vorbruch. "In Vorbruch lebte auch einer der ältesten bekannten Schutzjuden in dieser Gegend, Isaak Gottschalk", weiß Scholz. Er starb 1822. Sein Grab sucht man in Schwanewede allerdings vergebens. Scholz kann den Grund nur vermuten: "Vielleicht ist er ohne Grabstein beerdigt worden."

Dafür ist einer der Söhne von Isaak Gottschalk mitsamt seine Familie auf dem jüdischen Friedhof begraben. Unter einem von Grünspan bedeckten Stein ruht Melchior Gottschalk, der 1866 starb. Nebenan liegt Ehefrau Cecilie unter einem eigenen Stein. Bedenklich schräg erhebt er sich von Efeu berankt im Schatten einer Eiche. Am Zaun an der Straße erinnert ein kleiner schwarzer Grabstein an Melchiors Bruder Ephraim. Tochter Elise hat auch eine eigene Grabstelle auf dem Friedhof: Sie hat im Familiengrab der Kaysers mit Ehemann Moses, Sohn Moritz und anderen Angehörigen ihre letzte Ruhe gefunden.

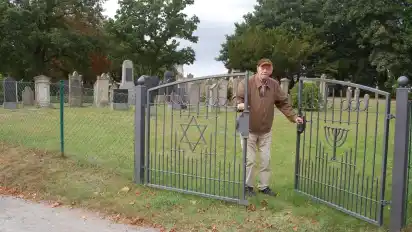

"Die verwandtschaftlichen Beziehungen zu erforschen, war sehr schwierig", erzählt Scholz. "Die deutschen Inschriften auf den Grabsteinen allein helfen nicht weiter. Es geht nur über die Entzifferung der hebräischen Grabseiten, denn dort stehen die Geburtsnamen." Dieter Schmidt-Bollmann, ehemaliger Hebräisch-Lehrer und ein Freund von Scholz, half dem Beckedorfer. "Er hat mir die hebräischen Inschriften aller Gräber übersetzt." Dabei kamen beide einem alten Irrtum auf die Schliche. Bislang galt das Grab von Salomon Rosenberg als ältestes auf dem Friedhof. 1817 steht auf der deutschen Inschrift im Stein. "Da hat sich der Steinmetz um 100 Jahre vertan", so Scholz. Die Übersetzung der hebräischen Seite hat die Wahrheit ans Licht gebracht: Rosenberg starb am 7. Oktober 1917. "Die Gräber von Simeon und Sara Wolff von 1830 sind damit die ältesten", stellt Scholz fest. Bekannt sind ihre Ruhestätten aber noch nicht lange. "In der Dokumentation des Heimatvereins waren sie nicht erfasst." Scholz vermutet: "Die Gräber wurden im Zuge der Friedhof-Restaurierung gefunden." 2011 ließ der jüdische Landesverband Hannover als heutiger Eigentümer die Begräbnisstätte restaurieren. Ein neuer Zaun wurde gezogen und ein neues Tor errichtet. Verziert ist es mit Symbolen: einem Davidstern, der Menora und zwölf Kreisen für die Stämme Israels.

Herbert Scholz’ Recherchen sind noch nicht beendet. Zu einigen Namen auf den Grabsteinen fehlen noch Informationen. Sein Ziel ist eine Dokumentation für die Gemeinde. Außerdem möchte er seine Ergebnisse der Gedenkstätte "Baracke Wilhelmine" zur Verfügung stellen. Schließlich sind auf dem Friedhof auch Namen zum Gedenken an zehn Menschen verewigt, die in den Weltkriegen starben. Sieben von ihnen wurden von den Nazis ermordet, weil sie Juden waren.