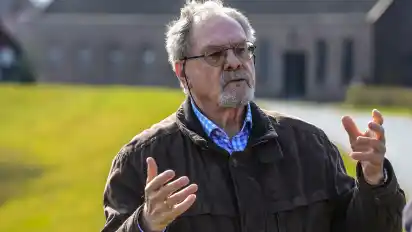

Herr Schirmer, 20 Jahre Deichhauptmann, 20 Jahre Klimawandel. Was hat sich in dieser Zeit für den Hochwasserschutz verändert?

Michael Schirmer: Glücklicherweise eine Menge, weil sich nach vielen und langen Umwegen in der Politik endlich die Erkenntnis durchgesetzt hat, wie sehr der Klimawandel und damit einhergehend der Anstieg des Meerspiegels in den nächsten Jahrzehnten durchschlagen werden. Als Bremen und Niedersachsen 2007 den Generalplan Küstenschutz auflegten, war das ein Anfang, aber immer noch vollkommen unzureichend. Der eigentliche Durchbruch gelang vor zwei Jahren. Seitdem wird so geplant, wie es die Wissenschaft schon lange dringend empfiehlt. Grundlage für den Hochwasserschutz ist jetzt die Annahme, dass der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 um einen Meter steigt.

Was hat das für Konsequenzen, zum Beispiel für den Deichbau?

Die Wälle werden deutlich breiter und höher. Breiter vor allem zur Wasserseite hin, damit größere Wellen sich sozusagen totlaufen. Es wird auch nicht mehr so statisch geplant wie noch vor 20 Jahren. Damals war die Maxime, einen Deich so zu bauen, dass man ihn ein halbes Jahrhundert nicht anfassen muss. Heute sind die Konstruktionen flexibler und nehmen die Dynamik beim Meeresspiegelanstieg besser auf. In Farge zum Beispiel, auf Höhe der Kläranlage – dort wurde der Deich so gebaut, dass er ohne viel Aufwand verstärkt werden könnte.

Ist nicht irgendwann Schluss mit dieser Form des Hochwasserschutzes, weil man technisch und finanziell an seine Grenzen stößt? Muss der Mensch in manchen Gebieten möglicherweise eher weichen als deichen?

Das sehe ich im Moment nicht. Die Deiche können durchaus noch ein paar Meter höher und entsprechend auch breiter gebaut werden. Die Alternative wäre, Land aufzugeben, also Polder zu schaffen, in denen sich das Wasser ausbreiten kann. Dazu muss man aber wissen, dass die Ländereien auf der Binnenseite der Deiche im Laufe der Jahrhunderte immer weiter abgesackt sind und mittlerweile ein bis zwei Meter unter dem Meeresspiegel liegen. Das Wasser würde bis zur nächsten Geestkante laufen, also bis zu 40 Kilometer weit. So viel Land will niemand aufgeben, und dann müsste man ja auch Siedlungen schleifen.

Wann war es in den fast 20 Jahren, die Sie als Deichhauptmann gewirkt haben, beim Hochwasserschutz eigentlich mal richtig knapp?

Zweimal waren die Prognosen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie so hoch, dass der Innensenator vorsorglich die Evakuierung der Pauliner Marsch angeordnet hat: beim Sturmtief Xaver am 6. Dezember 2013, als auch das Weserstadion in Gefahr war, und im Januar 2022. In beiden Fällen blieb die Flut letztlich doch noch knapp unter der Deichkrone. Ein „Freibord“ von weniger als zehn Zentimetern war aber schon ein heftiges Signal.

Wenn wir schon bei der Pauliner Marsch sind . . .

. . . ich kann mir denken, was jetzt kommt.

Genau – das geplante Leistungszentrum von Werder Bremen. Es soll in der Nähe des Weserstadions mitten im Überschwemmungsgebiet gebaut werden.

Und darüber wundere ich mich bis heute. Der Deichverband hat wiederholt davor gewarnt, dem Überflutungsraum Volumen wegzunehmen. Macht man es einmal, kommen womöglich andere und wollen auch bauen. Das läuft auf eine Salamitaktik hinaus, und ich werde an diesem Punkt langsam ein wenig nervös, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Pauliner Marsch Wasser aufnehmen muss, weil die Weser zu viel davon hat. Es wird dort in den nächsten zehn Jahren sicherlich Überschwemmungen geben. Die Flut wird kommen.

Das Leistungszentrum könnte auf Stelzen stehen.

Ja, das wäre aus unserer Sicht ein Kompromiss. So ist das bislang aber nicht vorgesehen. Im Ganzen ist das eine sehr ungute Entwicklung.

Fehlt es vielleicht an Gefahrenbewusstsein? Die letzte große Flut ist lange her.

Das ist so, keine Frage. Wir haben einen Begriff dafür: Hochwasser-Demenz. Sie sehen das ja auch an der Diskussion über die Platanen am Neustädter Ufer. Natürlich müssen die Bäume weg, um einen effektiven Schutz vor den Fluten zu organisieren. Das sagen alle Leute, die etwas davon verstehen. Was ist wichtiger – die Bäume oder der Lebensraum von Menschen? Ziemlich schräg, dass vor diesem Hintergrund so lange gestritten wird.

Sie hören Ende des Monats als Deichhauptmann auf. Der Bremer Hauke Haien steigt sozusagen vom Schimmel. Lassen Sie das Wasser und die Gefahr, die daraus entspringt, dann plötzlich kalt?

Ganz bestimmt nicht. Schon deshalb, weil wir in Borgfeld direkt an der Wümme wohnen, ich also den Wasserstand täglich im Blick habe. Morgens ist es sowieso immer das Erste, wenn ich den Computer anstelle, dass ich nach den Pegelständen von Weser, Wümme und Lesum schaue. Das werde ich mir nicht abgewöhnen und mich auch sonst weiter um das Thema kümmern, nur eben nicht mehr im festen Geschirr des Deichverbands, dem ich aber natürlich verbunden bleibe.