Im Rahmen einer berührenden Zeremonie wurde am Sonntag der Familie-Schwarz-Platz auf der Bürgerweide eingeweiht. Die Findorffer Sinti-Familie, die in nationalsozialistischen Konzentrationslagern fast komplett ausgelöscht wurde, steht stellvertretend für alle verfolgten und ermordeten Sinti und Roma. Die Erinnerung an ihren Leidensweg soll aber auch als Mahnung für die Zukunft verstanden werden, damit sich so etwas nicht wiederholt. Er hoffe, dass der neue Name angenommen werde, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte in seiner Ansprache. „Wir gedenken auch deswegen, damit die richtigen Konsequenzen für die Gegenwart gezogen werden.“

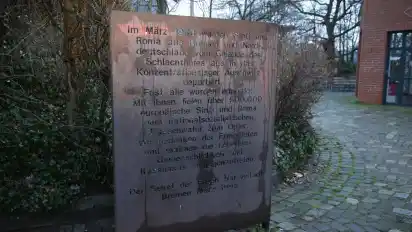

Mit zwölf lebensgroßen Silhouetten hatte das Schlachthof-Team eine eindrucksvolle Kulisse für die Bühne der Kesselhalle geschaffen. Elf der Schattenbilder kehren den Betrachtern ihre Rücken zu. Sie stellen die Eltern Wilhelm und Anna Schwarz sowie neun ihrer Kinder dar, vom wenige Monate alten Baby bis zur jungen Frau. Die Familie lebte seit den 1920er-Jahren in Bremen, zuletzt an der Findorffstraße 99. In den Tagen vom 8. bis 10. März 1943 wurden sie – und mit ihnen 257 weitere Menschen aus Bremen und dem Weser-Ems-Gebiet – von bewaffneten Polizisten aus der Wohnung, vom Arbeitsplatz oder aus Klassenzimmern verschleppt und in einer leer stehenden Halle auf dem Schlachthof-Gelände zusammengepfercht. Ihr Verderben: Sie zählten zur „Verbrechenskategorie Zigeuner“. Das „Zigeunerdezernat“ der Bremer Kriminalpolizei setzte damit den Erlass des Reichsführers SS Heinrich Himmler um, der angeordnet hatte, sämtliche im deutschen Reichsgebiet lebenden „zigeunerischen Personen“ nach Auschwitz zu deportieren. Nur ein Bruchteil überlebte. Auf dem Schattenbild der Familie Schwarz ist allein das Gesicht der zweitältesten Tochter Anni nach vorne gewandt. Von der zwölfköpfigen Familie war einzig sie übrig geblieben.

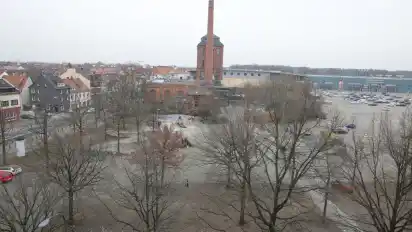

Seit 1995 erinnert eine Bronzetafel vor dem Schlachthof an die halbe Million Sinti und Roma, die vom rassistischen Regime ermordet wurden. Jährlich im März treffen sich dort Nachkommen und andere engagierte Bürgerinnen und Bürger zum Gedenken. Vor fünf Jahren schlossen sich der Bremer Landesverband Deutscher Sinti und Roma, das Kulturzentrum Schlachthof, das Waller Geschichtskontor und der Verein Spurensuche zu einem Arbeitskreis zusammen, um die Erinnerungskultur zu stärken, berichtete der Bremer Autor und Journalist Ralf Lorenzen, einer der Initiatoren und Motoren der Gruppe. Mit dem Vorschlag für die Platzbenennung stieß man nicht nur im Ortsamt West und im Findorffer Beirat auf Zustimmung und aktive Unterstützung, sondern auch bei der Messe Bremen, in deren Zuständigkeit die Fläche fällt. Weiß auf Schwarz steht es nun auf drei Schildern. Da der Platz auf einer quasi privaten Fläche steht, war die optische Kenntlichmachung als inoffizielles Schild behördliche Vorgabe, bedauerte Beatrix Eißen, Sprecherin des Findorffer Kulturausschusses, die im Beiratsauftrag die Umsetzung betrieben hatte. Dennoch sei die Gruppe „so stolz, dass wir das geschafft haben“, sagte Marcus Reichert in Namen des Bremer Sinti-Vereins. „Lange Zeit hat man nicht an unsere Minderheit gedacht. Umso wichtiger ist es nun für uns, dass an diesem Ort eine Sinti-Familie geehrt wird.“

Für bewegende Momente sorgten das Dardo Balke Ensemble und Rolf Becker – die sieben Musiker mit melancholischen Eigenkompositionen, der 87-jährige Schauspieler mit seiner Wiedergabe authentischer Zeitzeugenberichte, die von unmenschlicher Verachtung und Verfolgung vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen. Viele davon hatte der Kölner Historiker Hans Hesse in Archiven und bei Gesprächen mit Auschwitz-Überlebenden zusammengetragen. Hesse, der sich seit vielen Jahren der Aufarbeitung der Verfolgung der Sinti und Roma verschrieben hat, hatte für den WESER-KURIER zusammengefasst, was zum Schicksal der Findorffer Familie Schwarz rekonstruierbar war – nachzulesen in der Ausgabe vom 10. September.

Die persönlichsten Erinnerungen an Anni Grimm, geborene Schwarz, stammten von ihrem Sohn Erdmann, der als Ehrengast zur feierlichen Einweihung eingeladen war: Er hatte erzählt, dass seine Mutter zeichnerisch begabt war und als junges Mädchen davon geträumt hatte, Porzellanmalerin zu werden, dass sie nach dem Krieg zunächst in der damaligen DDR lebte, dort den Gärtner Wolfgang Grimm heiratete und ab den frühen 1950er-Jahren ein Zuhause in Wolfsburg fand, wo sie 2007 starb.

Der Sohn berichtete auch davon, dass sie nur selten und unter Tränen von ihrer traumatischen Vergangenheit erzählte. Erdmann Grimm hat seine Großeltern, Tanten und Onkel mütterlicherseits nie kennengelernt. Nichts ist ihm von ihnen geblieben, kein Grabstein erinnert an sie. „Ich kann meinen Kindern nichts über sie erzählen“, sagte der 72-jährige. Er freue sich darüber, dass in Bremen nun ein Gedenkort für seine Familie geschaffen wurde. Noch viel wichtiger sei ihm indes, „dass so etwas nie wieder passiert.“