„Ihre Namen sollen prägnant, eindeutig, einmalig und unverwechselbar sein“, sagt Andreas Holling, Pressesprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Gemeint sind die Haltestellen, von denen es bremenweit 631 gibt. Davon 152 im Norden der Hansestadt sowie einige hinter der niedersächsischen Landesgrenze, weil die BSAG-Busse auch dort Halt machen. In einer kleinen Serie will die Redaktion die „Vita“ von Haltestellen sowie ihr geografisches und historisches Umfeld beleuchten.

Der Startschuss für den sogenannten öffentlichen Personennahverkehr in Bremen erfolgte vor 145 Jahren mit der Pferdebahn. Kräftige Arbeitspferde mussten einen Waggon ziehen, der auf eisenbeschlagenen Holzbohlen rollte. Doch nicht lange. Schon 1892 wurden die ersten Straßenbahnen elektrisch betrieben. Sie fuhren schneller und legten weitere Strecken zurück, die Zahl der Haltestellen im Stadtgebiet stieg.

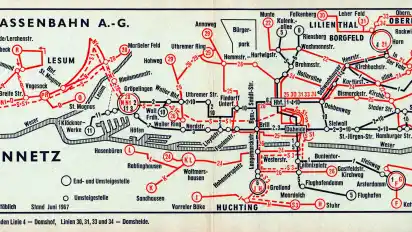

Erst seit 1939 gibt es die Bezeichnung Bremen-Nord. Damals wurden die selbstständige bremische Stadt Vegesack und die ehemals preußischen Gemeinden Farge, Blumenthal, Aumund, Grohn, Schönebeck und Lesum dem Territorium der Hansestadt zugeschlagen. Über den Bau von Straßenbahngleisen dachten die Stadtväter zwar bisweilen nach, realisiert aber wurde er ebenso wenig wie eine U-Bahn. Grund: Bremen-Nord erstreckt sich als schmaler Lappen entlang der Lesum und Weser, ein Rundverkehr erschien unwirtschaftlich. Und deshalb lässt die BSAG auch heute noch nur Busse durch den Norden der Stadt rollen, zumal zwischen Farge und Burg sowie weiter zum Bremer Hauptbahnhof auch die Eisenbahn verkehrt.

Die Bremer Straßenbahn AG verfügt über eine Flotte von rund 220 Bussen und 117 Straßenbahnen, die im vergangenen Jahr 106 Millionen Personen beförderten. Viele von ihnen dürften die Haltestellen, an denen sie zu- und aussteigen, zwar täglich oder mehrmals in der Woche nutzen. Dennoch sollen auch sie sich stets an den Anzeigen in Bussen und Bahn orientieren können. Deshalb, so BSAG-Sprecher Andreas Holling, erhielten Haltestellen grundsätzlich den Namen einer von der Fahrtroute abzweigenden Straße. Mit Ausnahmen, wie zum Beispiel Bahnhof Burg oder Vegesack. Auf alle Fälle gilt der Haltestellenname für beide Fahrtrichtungen. Stadt- und Ortsteilbezeichnungen hingegen werden nur für Endhaltestellen verwendet. Dabei, so Holling, müssten Fahrtziel und Bezeichnung der Endhaltestellen identisch sein und damit ebenfalls Klarheit und Orientierung bieten.

Wie eingangs erwähnt, sollen Haltestellennamen prägnant, eindeutig, einmalig und unverwechselbar sein. Gleichwohl können einige Namen den Fahrgast durchaus ins Grübeln bringen. Die Bezeichnung „Zum Donaufleet“ etwa spiegelt zwar korrekt den Namen der kleinen abschüssigen Straße wider, die von der Kapitän-Dallmann-Straße in Blumenthal abzweigt, hat aber nichts mit Europas zweitlängstem Fluss Donau zu tun. Vielmehr geht die Bezeichnung auf das niederdeutsche „Dode Au“ zurück, womit ein toter, also ehemaliger, oder unfruchtbarer Wasserlauf gemeint war.

Orientierung finden soll der Fahrgast auch jederzeit im Bus. Deshalb besteht der aufleuchtende Schriftzug im Wagen, der die nächste Haltestelle ankündigt, aus nicht mehr als 20 Zeichen und enthält möglichst keine Abkürzungen. Ausnahmen sind zum Beispiel Str. für Straße oder Bf. für Bahnhof.

Bisweilen werden nach den Worten von Andreas Holling auch Haltestellennamen ausgewechselt. Beispielsweise bei der Einführung einer neuen Linie. Seit 2009 sind in der Hansestadt 16 Haltestellen umbenannt worden. Darüber hinaus wird immer mal wieder ein neuer Haltepunkt eingerichtet. Der jüngste heißt Lesum Park, Geburtsjahr 2015, und erinnert an das gleichnamige Neubaugebiet im Ortsamtsbereich Burglesum.

Hinter vielen Haltestellenbezeichnungen verbergen sich aber auch historische Begebenheiten, die sich nachzulesen lohnen. Und nicht selten muss der Fahrgast nach dem Verlassen des Busses nur wenige Schritte gehen, um sich in einer Naturidylle wiederzufinden. Auch das will unsere Haltestellenserie aufzeigen.