Bremen rühmt sich als Luft- und Raumfahrtstandort. Als einer der jüngsten Botschafter darf Hendrik Ridder bezeichnet werden. Der Schüler des Gymnasiums Vegesack und machte jüngst internationale auf sich aufmerksam. Auf der „Regeneron International Science and Engineering Fair“ (Regeneron ISEF) – dem internationalen Finalpendant des hiesigen „Jugend forscht“ – zählte er zu den Medaillengewinnern.

Doch der Reihe nach: Eigentlich wollte der damals 13-jährige Gymnasiast den ersten Corona-Lockdown lediglich nutzen, um ein Standardprojekt der Luft- und Raumfahrt-AG seiner Schule in Eigenregie in etwas größeren Dimensionen umzusetzen: „Bestandteil dieser AG ist der Bau einer Wasserrakete, und da ich lockdownbedingt eh Langeweile hatte, habe ich mir kurzerhand vorgenommen, eine vollautomatische Wasserrakete aus 16 aneinandergeklebten PET-Flaschen zu konstruieren“.

Welche Eigendynamik und Dimensionen dieses Projekt schließlich annehmen sollte und wie viel internationale Aufmerksamkeit ihm dieses bescheren sollte, ahnte Ridder zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Schlussendlich konstruierte Ridder ein leistungsstarkes Datenerhebungs- und Übertragungsnetzwerk. „Das hatte ich zunächst so gar nicht geplant“, erklärt Ridder lachend. „Nachdem ich aber nach etwa fünf explodierten Prototypen endlich eine flugfähige Wasserrakete, inklusive entsprechend leistungsstarker Startvorrichtung, gebaut hatte kam mir zunächst die Idee, dass ich dieses Projekt zu einer autonom fliegenden Wetterstation ausbauen möchte", erläutert er. Diese solle in der Lage sein, Daten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2- und Feinstaubgehalt zu messen und zusätzlich Bilder ihrer Umgebung in 4K-Qualität in Echtzeit an eine Bodenstation zu übertragen. Übertragen werden sollte das ganz durch eigens programmierte App.

Das Projekt wurde groß und größer

Und damit ging es eigentlich erst richtig los: "Ich musste beispielsweise eigene Richtfunk-Antennen bauen, da die handelsüblichen zu schwer für eine solche Rakete sind“, erklärt der Nachwuchskonstrukteur. Kein einfaches Unterfangen. „Ich wusste anfangs quasi noch nicht mal, was Plus und Minus eigentlich bedeuten; geschweige denn, dass ich jemals irgendetwas programmiert hätte“, gesteht der Gymnasiast lachend. „Entsprechende YouTube-Tutorials waren für mich Gold wert.“

Durch eine zu einem W-Lan-Accespoint umgebaute Richtfunk-Antenne gelang es dem Schüler, ein entsprechend leistungsstarkes Netzwerk über 20 Kilometer zu errichten und konstruierte parallel dazu eine Bodenstation mit Server, Kompressoren und Batterien., welche die benötigte Energie- und Datenverbindung der eigentlichen Startrampe sicher stellt.

„Ich habe durch dieses Projekt letztlich sieben verschiedene Programmiersprachen kennen gelernt“, erklärt Ridder. Und auch ansonsten war das Projekt zeitaufwendig. „Bis heute stecken mehr als 6500 Arbeitsstunden und weit über 10.000 Euro Entwicklungskosten in diesem Projekt – und natürlich kam ich in dieser Zeit oft genug an Punkte, an denen ich einfach nicht mehr weiter wusste und mir auch keiner bei spezifischen Problemlösungen helfen konnte“, sagt Ridder.

Mit seiner Wasserraketen-Wetterstation gelang Ridder im Vorjahr nach zweijähriger Entwicklungszeit ein Durchmarsch vom Regional- zum Bundessieger des Wettbewerbs „Jugend forscht“. Das brachte ihm einen durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehenen Sonderpreis für außergewöhliche, interdisziplinäre Projekte ein. Im selben Jahr erhielt Ridder zudem den Innovationspreis des „Sieben Faulen e.V.“ mitsamt der Empfehlung einer Teilnahme an der ISEF. Das motivierte den Schüler, seinem Projekt eine weitere Dimension hinzuzufügen: „Also habe ich das Ganze zu einem weltweiten modularen System mit eigenem ID-System ausgeweitet; mit dem jeder Nutzer unter anderem individuelle Flugparameter im Vorfeld definieren kann“.

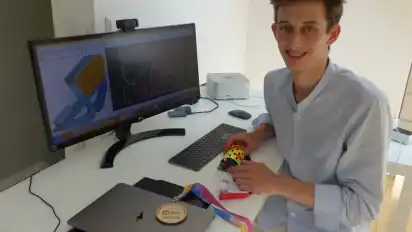

Um aber auch in Dallas und im Zweifelsfall auch ohne die eigentliche Rakete selbst die leistungsstarke Wirkung des Datennetzwerks zu demonstrieren, konstruierte Ridder bis zu seiner ISEF-Teilnahme weitere Mini-Satelliten in der Größe einer Getränkedose. Auch sie fungieren als fliegende Wetterstationen.

„Diese beinhalten natürlich so dermaßen komplizierte und winzige Technik, dass ich diese unmöglich selber bauen konnte. Also habe ich einen Teil der Preisgelder reinvestiert, um diese nach meinen Entwürfen in China fertigen zu lassen“, erklärt Ridder – und schaffte es mit seinem Projekt unter 3000 internationalen Teilnehmern weltweit auf dem 4. Platz in der Kategorie „Technik und Engineering“ zu landen. Abermals wurde ihm ein Sonderpreis zugesprochen. Während seiner dreijährigen Projektentwicklung hatte er mehrfach Kontakt zu Weltmarktfirmen, wie beispielsweise Airbus, die das Projekt teilweise finanziell unterstützten.

Mit dem Ursprungsgedanken aus dem Lockdown 2020 hat das mittlerweile mehrfach weltweit preisgekrönte Gesamtprojekt des heute 17-jährigen Gymnasiasten aus Vegesack nicht mehr allzu viel zu tun: „Die ursprüngliche Rakete wurde irgendwann im Laufe der weiteren Entwicklungen zur Nebensache, die vielleicht noch etwa fünf Prozent des Gesamtprojekts ausmacht; die weiteren 95 Prozent sind Software, Elektronik und ID-Systeme", sagt Ridder. Das Netzwerk als solches sei so mächtig, dass dessen Prinzip auch auf weitere Bereiche übertragen könne. "Zum Beispiel auf autonom fahrende Autos“, erklärt Hendrik Ridder.