Jeden Morgen brachte die Zustellerin, bekannt als Frau Geissler, auf schlammigen Wegen in Aumund von Haustür zu Haustür die Norddeutsche Volkszeitung, der Vorgänger der NORDDEUTSCHEN. Am Monatsende gaben die Leser Geissler die Zeitungsgebühr, wenige Mark, und bekamen dafür ein Sammelbild.

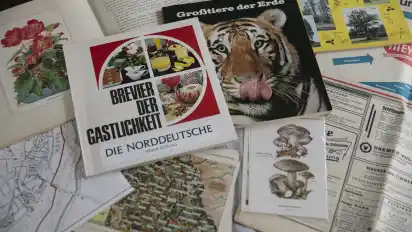

"Wir haben in dem Sinne nicht gesammelt, wir haben nur nix weggeschmissen", sagt Jürgen Sander. Der heute 85-Jährige hat die Sammelbänder- und bilder der Zeitung aus den 1950er- und 60er-Jahren aufgehoben. Je nach Thema konnte er Bilder von Tier- und Pflanzenarten oder Speisegerichten einkleben. Daneben standen kleine Lexikonartikel beziehungsweise Kochrezepte.

Sander hat viele historische Stücke gesammelt - darunter ein Anzeigenblatt der Norddeutschen Volkszeitung, eine Karte von Bremen-Nord sowie Sammelalben der Norddeutschen.

"Die Zeitung war natürlich Informationsquelle", so Sander. Aber nicht nur: "Wenn meine Oma einkaufen war, hat sie darin den Fisch eingewickelt." Die Leute zündeten damit den Ofen an, schrieben darauf, stopften das Papier zwischen Stuhl und Kissen, um es wärmer zu haben. Und gerade in den Nachkriegsjahren benutzten sie es auch als Klopapier. Denn Papier war ein rares Gut.

Sander schildert aus der Zeit. Die Bewohner hielten Hühner, Kaninchen und Schweine. Als Kinder spielten sie auf der ungeteerten Straße, da nur wenige Autos fuhren. Morgens um sechs und sieben Uhr tönten die Sirenen und die Arbeiter gingen zu Fuß zur Wollkämmerei oder zum Bremer Vulkan.

Als Starkstromelektriker in der Wollkämmerei

Obwohl Vater und Großvater auf der Werft beschäftigt waren, heuerte Sander 1955 als Starkstromelektriker bei der Wollkämmerei an. Seine Mutter wollte das so. "Die Arbeit bei Vulkan war schwer und gefährlich. Man sagte: Bei einem fertigen Schiff gab es einen Toten", so der Rentner. Sander kümmerte sich in der Fabrik um die elektrischen Maschinen, die Schafswolle reinigten, kämmten und auf Spulen wickelten. Für ihn war die Arbeit wenig riskant. Aber die Frauen, die die Wolle verarbeiteten, konnten sich ernsthaft verletzten, wenn ihre Finger in die Maschinen gerieten.

Den Nordbremer Unternehmen ging es gut, als sie nach dem Krieg wieder Aufträge ausländischer Kunden annehmen konnten. Trotz des Wirtschaftswunders war die Nachkriegszeit im Bremer Norden hart: Das Wasser kam nicht aus den Leitungen, sondern wurde aus einem Brunnen geschöpft. Abwasser gab es nicht, dafür ein Plumpsklo mit Jauchegrube.

In den 1960ern endete die dörfliche Zeit

Mitte der 1960er war es "vorbei mit der dörflichen Zeit", wie es Sander formuliert. Das Haus seiner Familie wurde an die Kanalisation angeschlossen. Und die Straßen, auf denen immer mehr Autos fuhren, geteert. Man besann sich mehr auf Freizeit, so Sander: "Die Tiere mussten weg, die machten ja nur Arbeit." 1965 verließ er die Wollkämmerei, arbeitete erst für die Stadtwerke und dann für das Fernmeldeamt.

Nostalgisch blickt er nicht auf jene Zeit zurück, wie er sagt. Ab und zu schwärmt Sander trotzdem von damals: Als man noch wusste, wo die Zeitungszustellerin wohnte und den Postboten auf ein Gläschen einlud. Sein Heim blieb – später mit seiner Frau und Tochter – das Haus seiner Großeltern und Eltern in Aumund. Die NORDDEUTSCHE erhält er weiterhin – aber eben ohne jene Sammelbilder.