Rudolf Hess war Mediziner, zwischen 1928 und 1933 leitete er die Kinderabteilung der städtischen Krankenanstalten. Wilhelm Nolting-Hauff war Jurist und 1934 als Rechtsanwalt tätig. Theodor Eggert war Ingenieur und arbeitete seit 1929 erfolgreich als Kfz-Sachverständiger. Richard Lahmann war ein Schüler aus Bremerhaven. Hess, Nolting-Hauff, Eggert und Lahmann stammten aus unterschiedlichen Milieus, waren unterschiedlich alt und sind sich bis zum Oktober 1944 vermutlich nie begegnet. Aber sie hatten eine Gemeinsamkeit: Nach den 1935 erlassenen Nürnberger Gesetzen galten sie als „jüdische Mischlinge 1. Grades“. So bezeichneten die Nationalsozialisten Menschen, die zwei als jüdisch definierte Großeltern hatten.

Die „IMIS“, so die spätere Selbstbezeichnung (wobei das erste I als J zu lesen ist, das zweite I als die römische Ziffer I und das S die Pluralform bezeichnet), fanden sich nach dem Erlass der Nürnberger Gesetze in einer widersprüchlichen Lage wieder. Persönlich fühlte sich die Mehrheit der reichsweit etwa 72.000 Betroffenen weder dem Judentum als Religion noch den jüdischen Gemeinden als soziale Organisationen zugehörig. Außerdem blieben sie zunächst von einigen Verfolgungsmaßnahmen verschont. Sie mussten keinen Judenstern tragen, durften bis Oktober 1941 sogar in die „Hitler-Jugend“ aufgenommen werden. Sie unterlagen der Wehrpflicht, weshalb viele Imis als Wehrmachtssoldaten am Frankreichfeldzug teilnahmen. Viele arbeiteten bis Ende 1944 relativ unbehelligt weiter, teilweise sogar in gehobenen und kriegswichtigen Stellungen. Der Arbeits- und Fachkräftemangel machte solche Ausnahmen notwendig.

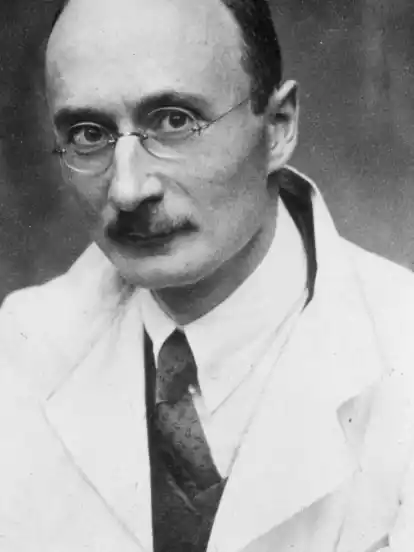

Als ”Halbjude” im Visier der SS: der Anwalt und spätere Senator Wilhelm Nolting-Hauff.

Dieser anfänglichen Schonung standen gleichzeitig Maßnahmen gegenüber, die die Imis aus der sogenannten Volksgemeinschaft drängten. Sie wurden aus Beamtenverhältnissen und dem öffentlichen Dienst verdrängt. Künstlerische Tätigkeiten waren nur mit einer Sondergenehmigung möglich. Es gab Beschränkungen für Ärzte und Anwälte. 1940 sollten die Imis aufgrund eines Führerbefehls aus der Wehrmacht ausgeschlossen werden. Das Vorhaben wurde allerdings erst nach Ende des Frankreich-Feldzuges im Oktober 1942 umgesetzt, um vor allem die „halbjüdischen“ Offiziere nicht zu verlieren. Der Alltag der Imis war so einerseits von der Hoffnung geprägt, von Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung verschont zu bleiben. Andererseits wurden sie regelmäßig mit neuen Verordnungen konfrontiert, die ihre Lage immer wieder verschärften.

Die Maßnahmen hatten auch für Hess, Nolting-Hauff, Eggert und Lahmann Folgen: Rudolf Hess wurde als 1933 als Klinikdirektor entlassen und konnte nur noch bis 1939 als niedergelassener Arzt arbeiten. Wilhelm Nolting-Hauff verlor seine Zulassung als Rechtsanwalt und musste zu Kaffee Hag wechseln. Theodor Eggert wurde von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen. Richard Lahmann durfte weder einem Tischtennisverein beitreten noch eine Tanzschule besuchen. Auch ein Studium nach dem erfolgreichen Abitur war ihm verboten.

Als ”Halbjude” im Visier der SS: der Ingenieur und Kfz-Sachverständige Theodor Eggert.

Außerdem forderten führende Nationalsozialisten schärfere Maßnahmen, unter ihnen Reinhard Heydrich. Auf der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 forderte der Chef des Reichssicherheitshauptamtes der SS, die sogenannten Mischlinge ebenso zu behandeln wie die „Volljuden“, ohne sich zunächst durchsetzen zu können. Erst das Attentat auf Heydrich im Sommer 1942 brachte den radikalen Gegnern eines pragmatischen Umgangs mit den Imis den entscheidenden Vorwand für die Verschärfung der Maßnahmen, die 1944 ihren Höhepunkt erreichten. Auf Befehl des Reichsführers SS, Heinrich Himmler, wurden im Sommer alle Sonderregelungen für ihre Beschäftigung beendet.

Stattdessen begannen Vorbereitungen, die Imis kollektiv zum militärisch organisierten Arbeitseinsatz heranzuziehen. Albert Speer, Chef der „Organisation Todt“ und der eigentliche Organisator des Arbeitseinsatzes von Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, betrachtete sie als letzte Arbeitskraftreserve und ließ sie in Sonderkommandos bei kriegswichtigen Baumaßnahmen einsetzen.

Als ”Halbjude” im Visier der SS: der Schüler Richard Lahmann aus Bremerhaven.

Die Vorarbeit leisteten die deutschen Arbeitsämter, die bereits im März 1944 mit der systematischen Erfassung der Imis begonnen hatten. Auf der Basis ihrer Daten wurde Ende Oktober 1944 auch die Bremer Sektion der „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“ gezwungen, einen Brief an die Bremer und Bremerhavener Imis zu verschicken. Sie hätten sich bei der Geheimen Staatspolizei zu melden. Mitzubringen seien: „Arbeitskleidung, festes Schuhzeug, Mundvorrat für einen Tag, 2 Wolldecken, Schippe, Spaten, Axt, Beile, Harke, Sägen, Vorschlaghämmer, Drahtscheren und sonstiges Werkzeug. […].“

Tatsächlich fanden sich 200 Männer Am Wall 199 ein, dem Sitz der Gestapo, unter ihnen Wilhelm Nolting-Hauff, Rudolf Hess und Richard Lahmann. Mitsamt ihren mitgebrachten Werkzeugen wurden sie zunächst in das von der Bremer Gestapo verwaltete „Arbeitserziehungslager“ in Bremen-Farge gebracht. Theodor Eggert und weitere 41 Imis, die der Aufforderung nicht freiwillig gefolgt waren, wurden wenige Tage später von der Bremer Gestapo verhaftet und ebenfalls in Farge inhaftiert.

Nach nur zehn Tage brachten die Gestapobeamten eine Gruppe in das Lager Lenne in der Nähe von Holzminden. Dort sollten sie als Zwangsarbeiter erst das Lager selbst aufbauen, um danach in einer Waldfabrik Jagdflugzeuge von Focke-Wulf zu montieren. Die zweite Gruppe blieb etwa drei Wochen in Farge und wurde nach Duingen gebracht, wo sie für die Reichsbahn arbeiten musste. Nur Rudolf Hess entging der weiteren Deportation. Der Farger Lagerarzt kannte Hess und sorgte unter einem Vorwand für dessen Entlassung. Die Übrigen blieben bis Kriegsende in den beiden Lagern und kehrten nach der Befreiung nach Bremen zurück.

Hier bemühten sie sich um die Anerkennung als Verfolgte, nicht zuletzt, um einen Anspruch auf Entschädigung geltend zu machen. Erneut fanden sie sich zwischen den Stühlen wieder. Die „Hilfsstelle für KZ-Entlassene“ verwies an die jüdische Gemeinde, die für „rassisch“ Verfolgte zuständig war. Aber dort kannte man weder Nolting-Hauff noch die anderen, weil sie nie Teil der jüdischen Gemeinde gewesen waren. Gleichzeitig waren den zuständigen Stellen Lager wie Duingen oder Lenne unbekannt, weshalb sie sich anfänglich weigerten, Haftzeiten anzuerkennen. Der Kampf um Entschädigung zog sich so teilweise bis in die 1960er-Jahre hin.

Obwohl diskriminiert, verfolgt und zunächst nicht als Verfolgte anerkannt, kehrten Nolting-Hauff, Eggert, Hess und Lahmann der deutschen Gesellschaft nicht den Rücken, sondern beteiligten sich am Wiederaufbau. Wilhelm Nolting-Hauff wurde von der US-Militärverwaltung als Finanzsenator eingesetzt und blieb dies bis 1962. Rudolf Hess kehrte im Mai 1945 als Direktor in die Kinderklinik zurück, die heute seinen Namen trägt. Theodor Eggert übernahm ehrenamtlich den Vorsitz einer Entnazifizierungskammer und engagierte sich an der Seite von Alfred Ries als zweiter Vorsitzender bei Werder Bremen. Richard Lahmann konnte nun endlich studieren. Er wurde Jurist, arbeitete bei einer Bank in Bremerhaven und engagierte sich als CDU-Mitglied im Stadtparlament.

In einem Interview zog Lahmann Bilanz: „So und jetzt fragen Sie mich, was habe ich aus meiner Verfolgungszeit zurückbehalten? Jetzt könnte ich also fast arrogant sagen, das berechtigte Gefühl, ganz bestimmt nicht schlechter zu sein als die anderen. Und das reicht mir auch völlig aus.“