“Es ist kein Hirngespinst, ist auch kein verstümmelter Roman, ich habe das alles erlebt und erlebe es nochmals beim Schreiben.” Mit diesem Zitat aus “Die große Leichengrube” von André Migdal (1925-2007), einem fränzösischen KZ-Häftling in Farge, begann eine Vorstellung, die die Zuhörer zutiefst berührte. Sie waren nicht vor Ort. Doch die Erinnerungen der Zeitzeugen, das erlebte Grauen während der Todesmärsche 1945 von Farge bis in die Lübecker Bucht, erfüllte den Saal des Gustav-Heinemann-Bürgerhauses am Mittwoch mit starker Intensität.

Eine Stimme verliehen bekamen diese Erinnerungen von Nicolas Haslbeck, Ricarda Nallinger, Marcel Obst, Daniel Stickan sowie Florian von Zameck-Glyscinski unter Regie von Simon Makhali vom Zentrum für Performance Studies der Universität Bremen. Fünf Akteure in neutralem Schwarz, die mit ruhiger Stimme von schlimmsten Greueltaten erzählten. So auch von Raymond Van Pée (1924-2002). Einem Tagebuch ähnlich hat der belgische KZ-Häftling, der 1945 vom KZ-Außenlager Bremen-Blumenthal aus auf den Todesmarsch geschickt wurde, rückblickend zusammengefasst: “Die Gefangenen mussten teils zu Fuß (circa 100 Kilometer) und teils mit dem Zug (circa 90 Kilometer) zum Basislager Neuengamme zurückkehren, tot oder lebendig. Samstag, 7. April 1945, das Außenlager Schützenhof kommt in Blumenthal an, ich sehe René Thirion und meinen Bruder Robert wieder.” Von Sonntag, 8. April 1945, “Evakuierung von Blumenthal”, den “Lärm der Kanonen, die Befreiung war nahe”, über erschossene Menschen, weil sie flüchten wollten, weil sie erschöpft auf der Straße lagen, weil sie vom Hunger geplagt eine Rübe von einem Bauernhof stahlen, bis hin zur Lübecker Bucht gehen seine Erinnerungen. Dort wo van Pée am 21. April an Bord des Frachters Athen gelangte, und am 26. April 1945 an Bord des Luxusdampfers “Cap Arcona”. “Dort verbrachten wir mehrere Tage ohne Essen und Trinken. Die Leichen häuften sich und wurden zu Dutzenden weggetragen.” Am 30. April wieder zurück auf den Frachter “Athen”, “wo wir weitere vier Tage unter entsetzlichen Bedingungen verbrachten, an denen mehrere Kameraden starben. Am 3. Mai 1945 gegen 14 Uhr wurden wir bombardiert. Drei Boote sanken. Unser Schiff konnte in Neustadt anlegen, nachdem es zwei Treffer kassiert hatte. Gegen 14.30 Uhr wurden wir endlich befreit.”

Antje Schlichtmann, Leiterin Polizeiinspektion Verden/Osterholz (links im Bild) ist die Initiatorin des Gedenkmarsches 2025.

Van Pée: “Das Lager Neuengamme und seine 58 Außenlager beherbergten 106.000 Gefangene aus 28 verschiedenen Ländern. 60.000 kehrten nicht in ihre Heimat zurück. Mein Bruder Robert und viele andere gute Freunde fanden auf den Schiffen eine halbe Stunde vor der Befreiung den Tod.

Die Zuhörer am Mitwoch hörten von Leichen, mit deren Kleidung sich die Gefangenen wärmten, deren Leiber als Unterlage in überfüllten Zügen diente, hörten von einem Überlebenden, der sich an einen jungen Mann erinnerte, der lautlos vor sich hinweinte, weil sein verstorbener Vater als Mahlzeit für die ausgehungerten Gefangenen gedient hatte.

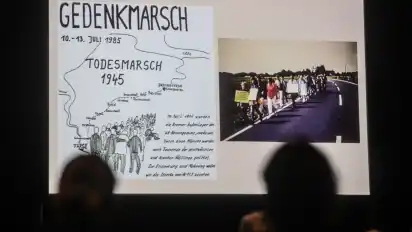

Und was war mit der deutschen Bevölkerung, an deren Häusern die Gefangenen in langen Reihen entlang liefen? Dazu lieferte Renate Sonnenberg von der Friedensschule Einschätzungen. Sie berichtete gleich zu Beginn der Veranstaltung über den ersten Gedenkmarsch 1985, den der Antifaschistische Arbeitskreis des Vegesacker Bürgerhauses von Farge nach Sandbostel veranstaltet hatte. “Am dritten Abend in Oerel, an dem auch Blumenthals Ortsamtsleiter Karl Lüneburg anwesend war, ging es unter anderem um die Frage, warum die Häftlinge so wenig Unterstützung erfahren hatten. Es wurde deutlich, dass die Menschen sich vor Sanktionen fürchteten, ein Großteil aber auch die vorbeiziehenden Häftlinge als ,schlimme Verbrecher’ ansahen, mit denen man kein Mitleid haben sollte und auch keins hatte.”

Simon Makhali vom Zentrum für Performance Studies hat bei der Veranstaltung die Begrüßung übernommen.

Die Nazi-Diktatur, ihre Ideologie, ihre Propaganda, die Verbrechen – all das sei viel dichter an den Menschen dran gewesen als das heute der Fall ist. "Wir erlebten, dass alles, was mit zwölf Jahren NS-Zeit zu tun hatte, von der Mehrheitsgesellschaft verdrängt und wenn möglich, vergessen wurde”, so Sonnenberg über die Zeit vor 40 Jahren.

Sie sei froh über den Wandel und, “dass wir als Friedensschule nach 40 Jahren jetzt gemeinsam mit der Polizeiinspektion Verden, der Berufsbildenden Schule Osterholz-Scharmbeck, der Gedenkstätte Sandbostel, dem Denkort Bunker Valentin und anderen daran erinnern, wie vor 80 Jahren Nationalismus endete.”