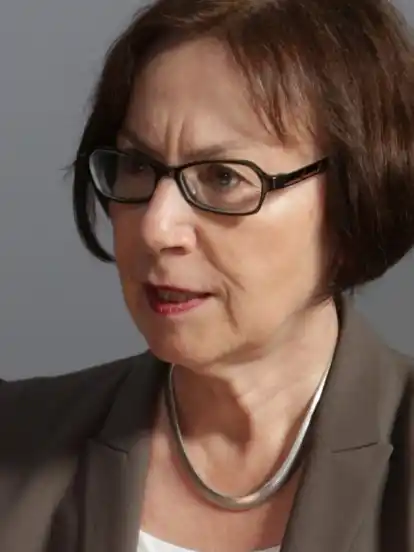

Auf zwei Wegen können Psychoanalytiker zur interdisziplinären Diskussion über die Neuen Medien beitragen: auf der Grundlage ihrer therapeutischen Erfahrung und auf der Grundlage ihrer kultur- und geisteswissenschaftlichen Forschung. Elfriede Löchel hat bei Wissen um elf im Haus der Wissenschaft über „Ödipus online“ gesprochen und „Erlebnisse mit den Neuen Medien aus psychoanalytischer Sicht“ geschildert.

„Für eine Psychoanalytikerin ist es ein ungewöhnliches Thema“, sagte die Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin und Lehranalytikerin aus Bremerhaven. In der Fachliteratur gehe es in erster Linie um die inneren, bedeutungsvollen Beziehungsobjekte aus der Sicht der jeweiligen Person. Wünsche, Ängste und Konflikte stehen im Vordergrund. Technische oder mediale Objekte würden in der Regel nicht behandelt. „Ein einfaches Beispiel: Wenn jemand Angst hat, Auto zu fahren, dann werden wir uns in der Therapie nicht mit den Eigenschaften des Autofahrens beschäftigen, sondern die Bedeutung erarbeiten, die das Autofahren und die Angst davor für unseren Patienten hat“, sagt Löchel.

Damit Psychoanalytiker auch die Mediennutzung begutachten, muss es sich schon um ein auffälliges Symptom handeln, wie zum Beispiel eine extreme Nutzung von Internetkontakten oder Pornografie. Kinderanalytiker hingegen seien deutlich stärker mit Medien konfrontiert.

Als „Digital Natives“ bezeichnet man Menschen, die von Anfang an mit digitalen Medien aufgewachsen sind. „Ihre Krankheitssymptome sind oft eng mit den digitalen Mediengebrauch verbunden“, sagte Elfriede Löchel. Einige könnten sich während der Therapie kaum von ihren Smartphones trennen oder bekämen Panikattacken, wenn sie nicht online seien.

Löchel interessiert vor allem für die alltäglichen Erfahrungen, über die kaum gesprochen wird. Dazu zählt sie das Suchen von Informationen im Internet, das Schreiben mit dem Computer, das Telefonieren mit dem Handy oder die Partnersuche. Was hat beispielsweise die Online-Bestellung einer Zugfahrkarte mit einem Computerspiel gemein? Selbst wenn man die Bereiche konkret eingrenzt, dann kann man laut Elfriede Löchel nicht davon ausgehen, dass ein medialer Bereich die gleiche emotionale Bedeutung auf jeden einzelnen hat.

Viele Psychoanalytiker sehen die Entwicklung kritisch. Auf der einen Seite wird behauptet, dass permanent angeschaltete Bildschirme die menschliche Aufmerksamkeit zerrütten oder dass Erregung Bedeutung ersetzt und per Tastendruck Wünsche erfüllt werden. Warten oder gar Verzicht wird kaum erlernt. Sexuelle Reize sind allgemein zugänglich, für jedes Alter, was sich auf die Triebentwicklung und die Ich-Bildung auswirken kann. „Das alles sind Gedanken, die durch Erfahrungen angeregt sind, aber nicht fundiert sind“, betonte Elfriede Löchel.

Sie kritisiert die Logik dieser Argumentation, da Sucht, Gewalt oder Selbstverletzung als Grundlage der kulturellen Veränderung, Veränderungen als Folgen der Neuen Medien gesehen und negativ bewertet werden. „Aus meiner Sicht enthalten solche Schlussfolgerungen zwei Fehler. Sie sind mediendeterministisch, als könne man psychische Phänomene unmittelbar aus Medien herleiten, aber das kann man nicht. Und sie beruhen auf Übergeneralisierung, die durch Forschung nicht ausreichend belegt sind“, sagt Löchel

Auch das andere Extrem sei schwierig. So behaupte ein Autor, dass soziale Plattformen wie Facebook dem lebenswichtigen Bedürfnis nach Selbstdarstellung und Resonanz entsprechen. Elfriede Löchels Interviews mit 20-jährigen Studierenden über die Bedeutung von Facebook haben ergeben, einige glauben: Je mehr Daumen nach oben man bekommt, desto angesehener ist man auch. Andere vermarkten sich selbst. Wieder andere quält es, wenn es anderen offenbar so viel besser geht als ihnen selbst im Moment. Der Feedbackdruck scheint sehr groß zu sein. „Offensichtlich ist es für Bilanzierungen noch zu früh, die bisherigen Debatten verlaufen polarisierend“, sagte Elfriede Löchel. „Es gibt viele und große Fragen nach der psychischen Bedeutung des Medienwandels. Es gibt wenig Antworten.“