Grundsteinlegungen und Richtfeste bei öffentlichen Baumaßnahmen sind für Politiker meist willkommene Gelegenheiten, sich in Szene zu setzen, um Belege eines erfolgreichen Wirkens zu liefern. Noch besser eignen sich Eröffnungen von Neubauten, wenn es Flatterbänder zu durchschneiden gilt oder – bei Gestaltungen im öffentlichen Raum – letzte Steine zu setzen sind. Genau das geschah am 6. Juli 1973, als die aufwendig gestaltete Fußgängerzone Sögestraße nach sechsmonatiger Bauzeit offiziell für die Passanten freigegeben wurde. Bausenator Stefan Seifriz war es vorbehalten, die letzte der wabenförmigen Bodenplatten in norddeutscher Ziegeloptik in die passgenaue Öffnung zu versenken und mit ein paar symbolischen Schlägen mit einem gummigepolsterten Fäustel das Werk zu vollenden.

Fußgängerzonen lagen seinerzeit voll im Trend. Laut einer Studie des Deutschen Industrie- und Handelstages aus demselben Jahr bemühten sich mehr als 100 Städte in der Bundesrepublik um eine Aufwertung der innenstädtischen Geschäftslagen zu sogenannten Flaniermeilen. Im Nordwesten stach besonders Oldenburg positiv heraus. Bereits 1967 hatte man dort 15 Straßen im Stadtkern mit insgesamt 1300 Metern Länge sowie vier Plätze für den Fahrverkehr gesperrt und Zug um Zug in eine Fußgängerzone umgewandelt, die bald fast vollständig den historischen Stadtkern einnahm. Der Erfolg dieser Maßnahme für den Einzelhandel ließ nicht lange auf sich warten.

Ruhepause im Straßencafé der Konditorei Knigge.

Bremen hätte auf diesem Feld mit der Sögestraße eigentlich Vorreiter sein können, denn schon 1946 hatte der mit einem städtebaulichen Gutachten für den Wiederaufbau der im Krieg stark in Mitleidenschaft gezogenen traditionellen Geschäftsstraße beauftragte Architekt Kurt Haering vorgeschlagen, diese nach dem Vorbild der Böttcherstraße zu einer reinen Fußgängerstraße auszubauen. Der schmale Südteil der Straße entlang der Ostseite des Karstadt-Gebäudes war schon seit den 1920er-Jahren für Fahrzeuge gesperrt. Da aber eine solche Umwidmung der 280 Meter langen Straße eine Koordinierung mit der gesamten innerstädtischen Verkehrsplanung erfordert hätte, wurde das Vorhaben zunächst auf die lange Bank geschoben.

Und so war die Obernstraße 1963 die erste große für den Fahrzeugverkehr gesperrte Geschäftsstraße. Da aber zwei Straßenbahnlinien hier weiter verkehrten, fehlten weitgehend die typischen Merkmale neu gestalteter Fußgängerzonen. Der Ruf nach autofreien Zonen setzte massiv in den 1960er-Jahren ein. Der Grund dafür ist nicht nur im Unbehagen an den zunehmend verkehrsverstopften historischen Zentren zu sehen, sondern stand auch im Zusammenhang mit handfesten kommerziellen Interessen. Seitens der innerstädtischen Geschäftswelt und der Politik befürchtete man „amerikanische Verhältnisse“: die Etablierung großer Einkaufszentren in verkehrsgünstiger Lage am Stadtrand. Dadurch drohe eine Verödung der Innenstädte, wenn nicht durch eine gestalterische Aufwertung ihr Lagevorteil als historischer Ursprungsort der Stadt mit identitätsstiftendem Potenzial besser ins Spiel gebracht werde.

Die Pläne für den Umbau der Sögestraße wurden Mitte der 1960er-Jahre neu belebt. Stadt und Anrainer schlossen sich zu einer „Arbeitsgemeinschaft Sögestraße“ zusammen. Diese schrieb im Januar 1967 einen Ideenwettbewerb zur Neugestaltung als Fußgängerstraße aus. Eingeladen waren 14 meist bremische Architekturbüros.

Orientalischer Basar als Vorbild

Zwei Entwürfe bremischer Teams wurden als die besten ausgewählt, wobei im weiteren Verlauf des Verfahrens der Vorschlag des Architekten Rolf Störmer favorisiert und zur weiteren Bearbeitung empfohlen wurde. Das Innovative seines Entwurfs lag vor allem in der Idee, durch leichte, in Traufhöhe der Häuser befestigte transparente Flächentragwerke den Straßenraum zu überdachen, aber in seiner Dimension zu erhalten und nicht, wie die meisten anderen Vorschläge, durch zahlreiche Einbauten optisch zu verstellen. Störmer schwebte dabei das Bild eines orientalischen Basars vor. Für das Dach hatte er sich Rat bei dem Tragwerksplaner Frei Otto geholt, der im selben Jahre mit dem Dach für den Deutschen Pavillon bei der Expo in Montreal für Aufsehen gesorgt hatte, das später Vorbild für die Dächer im Münchner Olympiapark werden sollte.

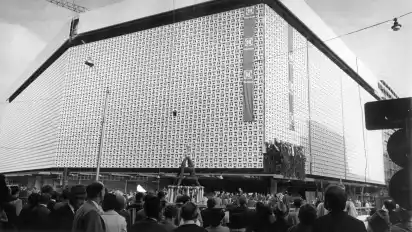

Für Bremen erwies sich der Überdachungsvorschlag aber als zu utopisch. Vor allem die Kosten und Sicherheitsbedenken sprachen schließlich dagegen. Ohne dieses Highlight war Störmers Entwurf eher konventionell. Er zeigte sechseckige Module, die mal als Muster für die Bodengestaltung, mal als erhöhte Pflanz- oder Sitzelemente dienten. Diese seinerzeit häufig angewandte Grundidee aufnehmend wurde der Entwurf in Abstimmung mit den Bauherren weiterentwickelt. Bis zur Umsetzung sollten aber noch sechs Jahre vergehen. Zumindest die Sperrung für den Durchgangsverkehr wurde im Dezember 1969 umgesetzt. Die Verzögerung hatte damit zu tun, dass neben den beiden bestehenden Parkhäusern Mitte und Brill, die vor allem die drei Innenstadtkaufhäuser bedienten, ein weiteres östlich der Sögestraße gebaut werden sollte. Das sollte den Kunden der damals noch überwiegend eigentümergeführten Einzelhandelsgeschäften in der neuen Fußgängerzone dienen. Das Parkhaus Katharinenklosterhof wurde 1972 eröffnet.

Kritik am kommerziellen Charakter

Bei der Umsetzung des Gestaltungsentwurfs von Störmer ging die ursprüngliche Idee, den Straßenraum als solchen zu betonen, weitgehend verloren. Mit den zahlreichen Ideen und Ansprüchen der Anrainer kam es zu einer gewissen „Übermöblierung“ des Raumes. Vor lauter Gegenständen – Pflanztrögen mit Blumen und Gehölzen, Sitzflächen, Springbrunnen, unregelmäßig platzierten Kugelleuchten, Einfassungsbrüstungen des Straßencafés in der Mitte sowie mobilen Verkaufsständen und Schnäppchenboxen – sah man die Straße fast nicht mehr.

Der Beirat Mitte hatte das schon vor der Eröffnung der Meile kritisiert und daran erinnert, dass sich das Stadtplanungsamt ja ursprünglich für möglichst wenige Einbauten ausgesprochen hatte. Dabei war das künstlerische Highlight der Neugestaltung, die auf die Geschichte der Straße anspielende Skulpturengruppe „Schweinehirt und seine Herde“ des Worpsweder Bildhauers Peter Lehmann noch gar nicht fertig. Sie konnte erst im Oktober 1974 aufgestellt werden.

„Der Charakter der Fußgängerbereiche ist ganz überwiegend rein kommerziell geprägt“, formulierte kritisch 1974 Eberhard Kulenkampff in einem Beitrag der Zeitschrift „Der Städtetag“. Kulenkampff, seit jenem Jahr bis 1987 Staatsrat beim Bremer Bausenator, plädierte dafür, die Gestaltung der öffentlichen Räume nicht nur im Zentrum, sondern auch in den Stadtteilen stärker an den Bedürfnissen der Bevölkerung auszurichten. Für die Bremer Innenstadt setzte er wesentliche Impulse zur Neugestaltung bislang vom Verkehr dominierter Plätze und Straßen, die weit über eine kommerzielle Funktion hinausgingen.

Und die Sögestraße? Nach rund einem Vierteljahrhundert schienen die alten Gestaltungsaccessoires endgültig in die Jahre gekommen zu sein. Bis auf die Skulpturengruppe wurde die Straßenmöblierung abgebaut. Die Beleuchtung versteckte man nun in den Hauswänden. Mit einem neuen Granitpflaster, das seitlich durch zwei Abflussrinnen Akzente erhielt, sollte der Straßenraum als solcher wieder stärker in den Blick geraten. Die Neugestaltung wurde 2002 abgeschlossen. Schaut man sich die Straße heute an, fühlt man sich an Erfahrungen aus dem eigenen Haushalt erinnert: Kaum hat man sich am Anblick der aufgeräumten Wohnung erfreut, häufen sich erneut überflüssige Dinge an.