Mit Superlativen ziemt sich grundsätzlich, sorgsam umzugehen. Doch was sich da am 7. Dezember 1835 lautstark und mit Dampf in Bewegung setzte, war nichts Geringeres als einer der bedeutendsten Fortschritte im Personenverkehr. Knapp 190 Jahre ist es her, dass in Deutschland die erste Eisenbahn fuhr: Der Adler, ein – für damalige Verhältnisse – Lokomotivenkoloss in Schwarz, Rot und Grün, zog die ersten Waggons vom mittelfränkischen Nürnberg etwas mehr als sechs Kilometer ins benachbarte Fürth. Es war die Geburtsstunde des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland. Und obendrein der Beginn einer kulturellen Erfolgsgeschichte.

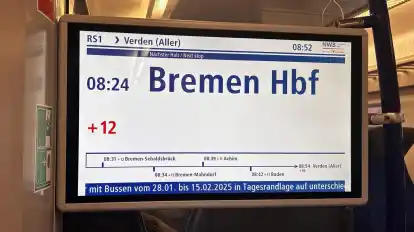

Nein, hier folgt nicht die nächste Schimpftirade über die Deutsche Bahn AG. Die Bahn ist unzuverlässig, Verspätungen sind an der Tagesordnung, die Ticketpreise steigen regelmäßig, während gleichzeitig die Leistung sinkt. Heutzutage lässt Nutzer das Massentransportmittel wütend werden – zurecht, und vor allem viele. 6,5 Millionen Menschen in Deutschland legten laut Angaben des Bahnkonzerns im Jahr 2023 Wege auf der Schiene zurück. Pro Tag, wohlgemerkt.

Weshalb die Eisenbahn samt ihrer Defizite Reisenden regelmäßig die Halsschlagader schwellen lässt, liegt sicherlich auch daran, dass die Bahn nicht immer der kaputtgesparte Zeitfresser war, als der sie sich heute regelmäßig zeigt. "Pünktlich wie die Eisenbahn" – das klingt heute nach gnadenlosem Hohn, doch lautete so einst tatsächlich ein Sprichwort aus Zeiten, als sich nach der Bahn die Uhr stellen ließ.

Auf einmal war die Mobilität da

Die Deutschen und ihre Eisenbahn verbindet eine nun fast 200 Jahre lange und vor allem emotionale Beziehung. Jener Wintertag im Jahre 1835 markierte einen Wendepunkt: Auf einmal war die Mobilität da. Weite Wege sollten perspektivisch für eine Gesellschaft, die als Transportmittel zuvor nur die Pferdekutsche kannte, kein Hindernis mehr sein. Wo früher nicht weit von zu Hause entfernt die Welt zu Ende war, tat selbige sich plötzlich auf und schaffte schnell neue Möglichkeiten. Zum Vergleich: Etwa 40 Stundenkilometer schnell war der Adler während seiner Jungfernfahrt und ließ damit die Eilpostkutsche alt aussehen. Schnell schritt der Eisenbahnbau voran: Von Berlin nach Potsdam fuhr ein Zug erstmals im Oktober 1838, von Braunschweig nach Wolfenbüttel noch im selben Jahr. Von Bremen aus ging es mit dem Zug erstmals 1847 Richtung Hannover.

Bevor es jedoch hoffnungsvoll in die große, weite Welt hinausging, musste sich wie heute eine Fahrkarte gekauft werden. Bahnhofshallen waren damals nicht nur das Tor in die und aus der Stadt, sondern auch ein Treffpunkt. Ankommende und Abreisende trafen in den zumeist prunkvoll ausgestatteten Gebäuden, die in erster Linie vor der Rußbelastung schützen sollen, aufeinander. Viele Gebäude stehen noch, an größeren Bahnhöfen wie in Bremen, Hannover oder Hamburg kann auch zu fast jeder Tages- und Nachtzeit eingekauft werden, es herrscht Betrieb. Manche jedoch sind dem Untergang geweiht: Gerade in kleineren Städten und Gemeinden lohnt sich der Betrieb nicht mehr, der Bahnkonzern hat die Gebäude verkauft oder sieht ihnen beim Verfall zu – einfach deshalb, weil der technische Fortschritt mit Fahrkartenautomaten sie überflüssig gemacht hat. Eisenbahnromantikern blutet dabei das Herz.

Die Eisenbahn spielt seit jeher sowohl kulturell als auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle, wobei das eine das andere bedingt. Für eine Eisenbahn aus Klemmbausteinen werden in Deutschland bereits seit Jahrzehnten Kinderzimmerböden freigeräumt, um den Schienenbetrieb nachzuspielen. Die Faszination für Eisenbahn im handlichen Format mag bei einigen im Laufe der Zeit nachlassen, andere hingegen packt das Schienenfieber im Erwachsenenalter erst recht. Über anderthalb Millionen Besucher sahen sich 2024 die Modellbahnausstellung im Miniatur-Wunderland in Hamburg an, heißt es vom Betreiber der Anlage. Knapp eine halbe Million Bundesbürger beschäftigen sich in ihrer Freizeit als Hobby mit der Modelleisenbahn, fand das Unternehmen Market Research heraus. Und wer nicht selbst baut, sieht sich möglicherweise "Eisenbahn-Romantik" in einem der dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an: Auch wenn die Produktion von 2026 an deutlich eingedampft werden soll, wie der "Südwestrundfunk" mitteilt, stößt die Sendung seit über 30 Jahren und mit über 1000 Episoden offensichtlich auf Anklang.

Die Romantik, die dem Eisenbahnwesen innewohnt, leitet sich aus besagter wirtschaftlicher Bedeutung ab. Der Bahnkonzern selbst zählte Ende 2024 rund 300.000 Beschäftigte. Das Schienennetz ist nach Bahnangaben zum EU-weit größten herangewachsen, knapp 198 Millionen Tonnen an Gütern wurden 2023 transportiert. Unternehmen siedeln sich seit jeher gerne dort an, wo die Verkehrsanbindung stimmt – sei es in Flughafen-, Autobahn- oder eben in Bahnhofsnähe. Mit der Eisenbahn werden Wirtschaftsräume erschlossen.

Bahn prägt ganze Gemeinden

Doch ist die Bahn noch viel mehr ein verbindendes Element zwischen Betrieb und Arbeitnehmer. Als eine Eisenbahnergemeinde versteht sich unter anderen auch Weyhe. Im heutigen Ortsteil beziehungsweise der früheren selbstständigen Gemeinde Kirchweyhe hielt im Mai 1873 erstmals ein Personenzug. Mit der offiziellen Bahnhofseröffnung wurde die geplante Fernverbindung Hamburg – Bremen – Ruhrgebiet – Niederlande – Paris um eine Station ergänzt. "Für die Dampfloks brauchte man ungefähr alle 120 Kilometer einen Haltepunkt, an dem Asche und Schlacke entfernt und Wasser sowie Kohle wieder nachgefüllt wurden. Kirchweyhe liegt geografisch günstig in der Mitte zwischen Hamburg und Ruhrgebiet", weiß Weyhes Gemeindearchivar Wilfried Meyer. Aller heutiger Romantik steht ihm zufolge jedoch ein umso weniger romantischer Alltag der damaligen Zeit gegenüber: "Die Häuser waren nass und feucht, das Leben war hart." Mit der Bahn waren Menschen gekommen, die Arbeit suchten. 1871 hatte Kirchweyhe mit den Ortschaften Lahausen und Dreye knapp 1800 Einwohner. Durch die Eisenbahn kamen rund 1500 Menschen dazu – das Wohnen und Leben veränderte sich dadurch.

Der Kirchweyher Bahnhof entwickelte sich bald zu einem Güterverschiebebahnhof. Dort wurden die Gütertransporte, die aus dem Ruhrgebiet kamen und Hamburg, Bremen oder Bremerhaven als Ziel hatten, neu zusammengestellt. Das Gleiche galt für die Transporte in umgekehrter Richtung. 1892 waren in Kirchweyhe sechs Lokomotiven für den Rangier- und Vorspanndienst stationiert, 1919 waren schon 88 Loks. Auf dem rund sechs Kilometer langen Bahngelände, das von der Moordeichbrücke bis zur heutigen Bundesstraße 6 in Barrien reichte, waren 55 Kilometer Gleise verlegt. 1967 endete die Ära der Dampfloks. "Damit verschwand auch der Ruß und die grau-schwarze Zeit in Kirchweyhe hörte auf. Man konnte wieder unabhängig von der Windrichtung draußen Wäsche zum Trocknen aufhängen", berichtete Meyer während der Feierlichkeiten zu 150 Jahren Eisenbahn in Kirchweyhe.

Die Faszination für die Eisenbahn ist auch deshalb ungebrochen, weil die ständige technische Weiterentwicklung an ihr sichtbar wird – sei es nun, dass Strecken mit Fahrdraht unter Strom gesetzt, gar gleich neu gebaut werden oder ein neuer Hochgeschwindigkeitszug öffentlichkeitswirksam von Polit- und Wirtschaftsprominenz in Betrieb genommen wird. In Weyhe zeigt sich die Begeisterung momentan in der Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 von Bremen über Stuhr bis nach Leeste. Die Verantwortlichen der Wesergemeinde machen keinen Hehl daraus, dass sie den Ausbau kaum erwarten können und eine weitere Verlängerung bis nach Sudweyhe ihr Ziel ist. Doch auch anderswo hält man es mit der Eisenbahnromantik: Denn der Adler, jene erste Lokomotive, fährt als Nachbildung im Maßstab 1:2 noch heute durch den Nürnberger Tiergarten.