Als die letzte Ariane 5 in den Himmel über Kourou stieß, steckten auf ihrer Spitze zwei Kommunikationssatelliten. Der eine war ein wenig geheimnisvoll: Syracuse-4B heißt er, ein französischer Militärsatellit, über den es nur spärliche Informationen gibt. Der andere dagegen wurde mit großem Bahnhof verabschiedet: Heinrich Hertz soll zum ersten Mal seit bald 30 Jahren wieder deutsche Kommunikationstechnologie der Spitzenklasse ins All befördern und dort auf ihre Praxistauglichkeit testen. Gebaut wurde der Satellit bei OHB in Bremen.

Als der letzte deutsche Fernmeldesatellit, DFS-3 Kopernikus, 1992 von der Erde abhob, hieß der Auftraggeber noch Deutsche Bundespost; die Telefone hingen an einer Schnur und waren vorzugsweise orange oder grün. Seitdem hat sich viel getan in Sachen Kommunikation, nicht nur beim Design der Wählapparate. Zwar rasen die riesigen Datenmengen fürs Internet meist durch Kabel und Leitungen um die Erde; beim Fernsehen ersetzt das Streaming zunehmend die Satellitenschüssel. Dennoch bleiben Satelliten für die weltweite Kommunikation unersetzlich, glaubt man beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

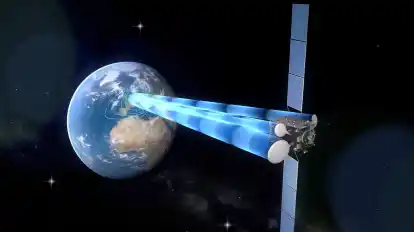

„Telekommunikationssatelliten sollen vor allem sicherstellen, dass die Kommunikation auch in entlegenen Gebiete stattfinden kann“, erklärt DLR-Sprecher Martin Fleischmann. Nur per Satellit könnten zum Beispiel Schiffe und Flugzeuge an die Breitbandversorgung angeschlossen werden; im Katastrophenfall – etwa nach einem Erdbeben – sichere eine Verbindung ins All die Kommunikation zwischen den Rettungskräften. „Deswegen zählen Kommunikationssatelliten zur kritischen Infrastruktur“, sagt Fleischmann. Auch auf dem Land können Satelliten helfen: „In Deutschland liegen wir in der Glasfaseranbindung stark zurück. Gerade die ländlichen Gebiete werden lange auf einen Anschluss warten müssen“, gibt Fleischmann zu bedenken. Einige Gemeinden und Landkreise haben deshalb Verträge mit Satellitenbetreibern geschlossen, die ihnen das schnelle Internet aus dem All ins Dorf bringen.

Und auch im neuen Mobilfunknetz 5G/6G werden Telekommunikationssatelliten eine Rolle spielen, glaubt man beim DLR – trotz der relativ langen Laufzeit der Signale von der Erde zum Satelliten und zurück. Deshalb betraute das Bundeswirtschaftsministerium 2011 das DLR mit der Mission Heinrich Hertz. Der deutsche Physiker, der 1886 die Radiowellen entdeckte und von einem Sender zu einem Empfänger übertrug, soll Namensgeber sein für die Erforschung von Kommunikationstechnologien des 21. Jahrhunderts. Ohne ihn wären Mobiltelefone, Fernsehen und Internet heute nicht denkbar, so das DLR. Diese Pionierarbeit wolle man mit dem Projekt fortsetzen.

Der bei OHB in Bremen gebaute Satellit – fast 3,5 Tonnen schwer und so groß wie ein Kleintransporter – hat im Wesentlichen zwei Aufgaben: Zum Einen ist er eine Testplattform für neue Technologien. Experimente zur Kommunikations-, Antennen- und Satellitentechnik, die von deutschen Forschungsinstituten und Industrieunternehmen entwickelt wurden, sollen im Weltall den harten Praxistest bestehen. Dank programmierbarer Prozessoren will man Heinrich Hertz dabei in seiner auf 15 Jahre veranschlagten Betriebsdauer – in der Kommunikationstechnologie ist das eine halbe Ewigkeit – immer wieder vor neue Aufgaben stellen.

Zum Zweiten – und da ähnelt der gefeierte Heinrich Hertz dann doch seinem geheimnisvollen Mitreisenden – wird die Bundeswehr den Satelliten für ihre Kommunikation mitnutzen. Sie ließ eigene Gerätschaften an Bord einbauen, die unabhängig von der zivilen Nutzung funktionieren und mit einer eigenen Bodenstation in Verbindung stehen. Nur Antrieb und Energieversorgung nutzen der zivile und militärische Teil des Satelliten gemeinsam.