Bei der Europäischen Weltraumbehörde Esa steht ein Termin stets fett gedruckt und doppelt unterstrichen im Kalender: die Tagung des Ministerrats. Alle drei Jahre kommen die Fachminister der 22 Mitgliedsstaaten zusammen und reden übers Geld: Was ist jeder bereit, in den Topf zu werfen, um die gemeinsamen Raumfahrtprojekte zu finanzieren – Raketen, Satelliten, Mondfähren? Vor drei Jahren waren es die Deutschen, die den größten Batzen beisteuerten und dafür im Gegenzug die meisten Aufträge ergatterten. Wenn sich die Minister am 22. und 23. November wieder in Paris treffen, will die Delegation um Raumfahrtkoordinatorin Anna Christmann (Grüne) bescheidener auftreten – sehr zum Ärger der deutschen Raumfahrtindustrie, die um ihre Projekte fürchtet.

Wie groß ist das Esa-Budget?

Bei seinem Treffen 2019 in Sevilla legte der Esa-Ministerrat ein Rekordbudget von 14,4 Milliarden Euro für die Jahre 2020-22 fest (einschließlich einem kleinen Anteil für fortlaufende Projekte 2024/25). Daraus werden zum Beispiel die Entwicklung der Trägerrakete Ariane 6, der Bau des Versorgungsmoduls der US-Mondkapsel "Orion", Satellitenprogramme wie "Galileo" oder das Meteororitenabwehrprojekt "Hera" finanziert. Für die kommenden drei Jahre 2023-25 hat das Esa-Direktorium einen Finanzierungsbedarf von gut 18 Milliarden Euro angemeldet und verweist zur Begründung auf steigende Weltraumbudgets in den USA und China.

Was trägt Deutschland dazu bei?

2019 zeigte sich die damals noch regierende Groko spendabel und legte 3,3 Milliarden Euro in den Topf, fast ein Viertel des Gesamtbudgets. Deutschland überholte damit Frankreich als größten Beitragszahler und sicherte sich eine gute Ausgangsposition für die Vergabe der Aufträge. Denn die Esa funktioniert nach dem Prinzip des "Geo Return". Will heißen: Wer zahlt, schafft an. Die deutsche Raumfahrtindustrie erhielt also den dicksten Auftragsbatzen.

Was will die Berliner Ampelkoalition dieses Mal zahlen?

Weniger als beim letzten Mal. Das Bundeswirtschaftsministerium, in dem die Grüne Anna Christmann die deutschen Luft- und Raumfahrtaktivitäten koordiniert, hat knapp 2,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, eine halbe Milliarde weniger als bei der Ministerratskonferenz 2019 . Angesichts der enorm gestiegenen Ausgaben für die Bundeswehr und des Kampfes gegen die Energiekrise will die Bundesregierung an anderer Stelle sparen, auch bei der Raumfahrt. Frankreich und Italien dagegen haben eine Erhöhung ihrer Budgets angekündigt. Seinen Status als Esa-Klassenprimus könnte Deutschland also wieder verlieren.

Was heißt das für die deutsche Raumfahrtindustrie?

"Der jetzige Budgetansatz würde ganz klar bedeuten, dass die deutschen und bremischen Unternehmen mit deutlich weniger Aufträgen rechnen müssen", sagt Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). Sie befürchtet, "dass Deutschland in Europa dann in wichtigen Bereichen der Raumfahrt ins Hintertreffen gerät". Auch die Raumfahrtindustrie fordert mehr Geld von der Bundesregierung, nämlich annähernd vier Milliarden Euro für den nächsten Esa-Haushalt. Marco Fuchs, Chef des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB und Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI), ist zuversichtlich, dass das am Ende klappen könnte: "Noch sind zwei Wochen Zeit bis zur Ministerratskonferenz, es ist nichts entschieden", sagt er. Verhandelt wird erfahrungsgemäß bis zur letzten Minute – auch die Raumfahrt ist mitunter ein sehr irdisches Geben und Nehmen.

Welche Projekte sind für die Bremer Raumfahrtindustrie besonders wichtig?

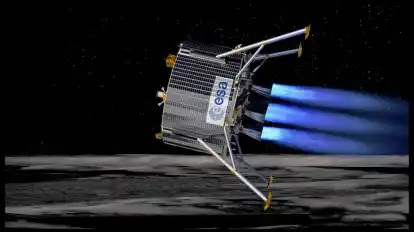

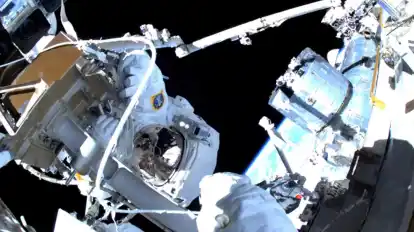

Die Entwicklung der Trägerrakete Ariane 6, deren Oberstufe in Bremen gebaut wird, sieht man im Bundeswirtschaftsministerium kritisch, weil die Rakete in einigen Bereichen hinter der Konkurrenz zurückbleibe (zum Beispiel bei der Wiederverwendbarkeit). Angesichts des Mangels an Trägerraketen wird zwar nicht mit einer Kürzung des Programms gerechnet, allerdings mit harten Verhandlungen darüber, wer die Mehrkosten trägt. Auch der Weiterbau des Europäischen Servicemoduls (ESM) für die US-Mondkapsel "Orion" bei Airbus gilt als gesetzt. Außerdem erhofft man sich in Bremen den Auftrag zur Entwicklung eines Lunar Landers, eines unbemannten Landegeräts für europäische Mondmissionen. Hier konkurrieren Airbus und OHB (mit seinem Partner Thales) um den Zuschlag. "Die Wichtigkeit des Projekts wurde im Wirtschaftsministerium erkannt", sagt Senatorin Vogt. "Ich erwarte, dass es dafür auch ein entsprechendes Budget gibt."

Und bei den Satelliten?

Während alles, was durch Erdbeobachtung aus dem All zum Klima- und Umweltschutz beiträgt, vergleichsweise unstrittig ist, bleibt die Finanzierung des Secure Connectivity Programm noch offen: Es sieht den Bau eines Prototypen für ein Netz von Kommunikationssatelliten vor, über die das schnelle Internet abhörsicher und geschützt vor Störattacken laufen soll. "Der Ukraine-Krieg hat zu einer völlig anderen Sicht auf die Sicherheit unserer kritischen Infrastruktur geführt", sagt OHB-Chef Fuchs. Er hofft, dass Deutschland ein Drittel des 750 Millionen Euro teuren Projekts übernimmt, damit wesentliche Teile des neuen abhörsicheren Breitbandsatelliten in Bremen gebaut werden.