"Aufrichtigkeit ist höchstwahrscheinlich die verwegenste Form der Tapferkeit." Mit diesen Worten hat der englische Schriftsteller William Somerset Maugham (1874 bis 1965) auf ein menschliches Grundproblem hingewiesen. Wer immer aufrichtig und ehrlich sein wollte, dürfte nicht nur mit Lob rechnen. Er liefe auch Gefahr, dass ihm andere seine ehrlichen Worte übel nehmen oder dass sie Informationen zu seinem Schaden ausnutzen.

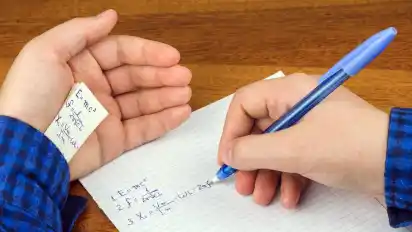

Tatsächlich sind das Täuschen und das Lügen allgegenwärtig, und das, obwohl Kinder in der Regel schon früh im Leben den Wert der Ehrlichkeit vermittelt bekommen. In der Schule wird geschummelt, und Erwachsene nehmen es mit der Wahrheit oftmals alles andere als genau, sei es im Privaten, im Beruf, in der Politik oder wo auch immer. Bei näherem Hinsehen zeigt sich sehr schnell, dass es sich um ein äußerst vielschichtiges Thema handelt. Getäuscht und gelogen wird aus den unterschiedlichsten Gründen, und das nicht nur von einzelnen Menschen, sondern auch von Gruppen. Außerdem beschränkt sich das Phänomen keineswegs auf den Menschen. Auch wer Tieren die Fähigkeit abspricht, bewusst etwas Falsches zu vermitteln und damit im engeren Sinne zu lügen, kommt um die Erkenntnis nicht herum: Das Bemühen, andere zu täuschen, ist auch im Tierreich weit verbreitet.

Das Verhalten von Gruppen hat für Menschen häufig weitreichende Folgen, etwa dann, wenn es um politische oder wirtschaftliche Entscheidungen geht. Einen eindrucksvollen Beleg hierfür liefert nicht zuletzt der sogenannte Diesel- oder Abgasskandal, die Tatsache, dass Autohersteller beim Umgang mit Abgasgrenzwerten manipuliert haben. Wissenschaftler interessieren sich vor diesem Hintergrund auch für die Frage, ob es Einzelne mit der Wahrheit genauer nehmen als Gruppen. Eine Forschergruppe um den Verhaltensökonomen Professor Martin G. Kocher von der Ludwig-Maximilians-Universität München ist dieser Frage nachgegangen und hat ihre Erkenntnisse jetzt im Fachjournal „Management Science“ veröffentlicht. Danach verliert die Norm der Ehrlichkeit an Bedeutung, sobald Entscheidungen von mehreren gemeinsam gefällt werden. „Menschen lügen seltener, wenn sie alleine entscheiden“, erklärt Kocher.

Einzelne lügen seltener als Menschen in Gruppen

Eindeutige Belege hierfür haben der Münchner Verhaltensökonom und seine Kollegen bei einem Experiment mit 273 Teilnehmern gefunden. Dabei wurden sowohl einzelne Teilnehmer als auch Gruppen vor die Aufgabe gestellt, einen Würfelwurf zu beobachten und anschließend die Zahl der Würfelaugen zu nennen. Weil bei einer höheren Zahl eine höhere Belohnung winkte, bestand ein Anreiz, die Unwahrheit zu sagen. Wie sich zeigte, neigten Gruppen, die sich in einem anonymen Gruppenchat über das Ergebnis ausgetauscht hatten, eher zum Lügen als Einzelne. Teilnehmer, die sich als Einzelne ehrlich verhalten hatten, waren in der Gruppe offenkundig bereit, es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. „In Gruppen stimmen die Mitglieder ihre Vorstellungen, was richtig ist und was nicht, aufeinander ab. Dadurch gelingt es den einzelnen Beteiligten eher, die Norm umzuinterpretieren“, erläutert die an der Studie beteiligte Wissenschaftlerin Lisa Spantig. Nach dem Austausch in Gruppen gehen die Beteiligten eher davon aus, dass auch andere lügen, und verhalten sich entsprechend.

Eine Forschergruppe um den Wirtschaftsprofessor Gerd Mühlheußer von der Universität Hamburg hat 2015 im Fachjournal „Economic Letters“ Studienergebnisse vorgestellt, die darauf hindeuten, dass das Gruppenverhalten auch mit dem Geschlecht der Mitglieder zusammenhängt. Männer sind demnach eher bereit, die Unwahrheit zu sagen. Auch diese Erkenntnis beruhte auf einem Experiment mit Würfeln. Die Teilnehmer waren aufgefordert worden, das Ergebnis eines Würfelwurfs, den nur sie beobachten konnten, zu notieren und am Ende den Forschern mitzuteilen. Ihnen winkte ein Gewinn: Es wurden so viele Euro ausgezahlt, wie Würfelaugen gezählt worden waren. Dabei galt die Einschränkung, dass es für sechs Augen kein Geld gab.

Reine Frauengruppen sind "ehrlicher"

Da bei den Würfen alle Augenzahlen gleich wahrscheinlich sind und eine Sechs nicht gerechnet wurde, hieß das, dass ein Durchschnittswert von 2,5 zu erwarten war. Auf dieser Grundlage zogen die Wissenschaftler aus den angegebenen Ergebnissen Rückschlüsse auf mögliche Lügen. Bei Männern lag die Auszahlungsquote im Durchschnitt bei 3,58, bei Frauen bei 3,40. Deutlicher als bei den Einzelpersonen wurden die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, als die Forscher das gleiche Experiment mit Zweiergruppen machten, die entweder gemischt waren oder nur aus Frauen oder Männern bestanden. Bei männlichen Gruppen ergab sich eine Auszahlungsquote von 4,00, bei gemischten von 3,71. Sehr viel niedriger, nämlich nur bei 2,74, lag das durchschnittliche Ergebnis bei den weiblichen Gruppen.

Finanzielle Vorteile sind unter den möglichen Gründen für Lügen nur einer von vielen. Menschen lügen, weil sie Angst haben, etwa vor einer Bestrafung, weil sie sich davon eine deutliche Verbesserung ihrer Situation versprechen oder auch, weil sie Rücksicht auf andere nehmen und diese nicht verletzen möchten. So unterschiedlich die Beweggründe sind, so unterschiedlich sind die Bewertungen von Lügen. Während mit Nachsicht rechnen kann, wer mit seiner Lüge, das heißt bewusst falschen, auf Täuschung angelegten Aussage, andere schonen möchte, drohen anderen Lügnern sogar Gefängnisstrafen. Dass die Lüge ein fester Bestandteil des Lebens ist, hat der Philosoph Friedrich Nietzsche (1844 bis 1900) mit dieser Bemerkung deutlich gemacht: „Wer nicht lügen kann, weiß nicht, was Wahrheit ist.“ Kann es überhaupt Wahrheit ohne Lüge geben? Was wäre Glück, wenn es kein Unglück, was Liebe, wenn es keinen Hass gäbe?

Es gibt große und kleine Lügen

Unehrlich zu sein muss nicht zugleich bedeuten, dass anderen eine faustdicke Lüge aufgetischt wird. Auch Menschen, die sich selbst in ein positives Licht rücken möchten, nehmen es mit der Wahrheit oftmals nicht besonders genau. Als Selbstdarsteller versuchen sie, ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln, und schlüpfen in gewisser Weise in Rollen. Dieses Phänomen lässt sich tagtäglich in den unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen beobachten. Hingewiesen hat darauf neben anderen auch der kanadische Soziologe Erving Goffman (1922 bis 1982). Ein berühmtes Buch von ihm trägt den bezeichnenden Titel „Wir alle spielen Theater“.

Schauspielerische Leistungen sind allerdings kein rein menschliches Phänomen, sondern lassen sich auch im Tierreich beobachten. Auch Tiere spielen Theater. Sie tun dies, um ihre Chancen auf Vermehrung zu erhöhen, ihr Überleben zu sichern oder den eigenen Nachwuchs zu schützen.

Auch Tiere täuschen andere

Wissenschaftler haben im Laufe der Jahre eine Fülle von Beispielen dafür zusammengetragen, dass Tiere die Fähigkeit besitzen, etwas vorzutäuschen beziehungsweise gezielt andere in die Irre zu führen. So ist von Vögeln bekannt, dass sie Verletzungen vortäuschen, um Räuber vom Nest wegzulocken. Die zur Gattung der Beutelratten gehörenden Opossums täuschen Raubtiere, von denen sie gefressen werden könnten, indem sie sich tot stellen. Außerdem kommt es vor, dass Tiere in bestimmten Situationen verbergen, dass sie krank sind. Sie täuschen Gesundheit vor, wenn ihre Jungen oder Feinde in der Nähe sind oder sie Gelegenheit haben, sich fortzupflanzen. Dieses Phänomen haben Forscher unter anderem bei Vögeln, Mäusen, Hausschweinen und Affen beobachtet.

Auch bei der Auswahl des Partners spielt das Täuschen eine Rolle, wie Wissenschaftler bei Zahnkärpflingen der Art Poecilia mexicana festgestellt haben. Wenn sich die männlichen Fische von Konkurrenten beobachtet fühlen, täuschen sie Interesse an einem bestimmten Weibchen vor, um sich am Ende ein ganz anderes – nämlich eines, das viele Nachkommen garantiert – zu sichern. Kurzum: Das Täuschen hat in der Entwicklungsgeschichte des Lebens einen festen Platz bekommen, weil es sich unter bestimmten Umständen als vorteilhaft erweist.

So nützlich sie für Einzelne oder Gruppen sein können, so klar ist allerdings auch, dass Täuschen und Lügen dem Zusammenleben schaden. Wer aufrichtig ist, schafft Vertrauen, und ohne Vertrauen geht es nicht, weder in persönlichen zwischenmenschlichen Beziehungen noch im großen gesellschaftlichen Rahmen. Besonders scharf hat der Philosoph Immanuel Kant (1724 bis 1804) das Lügen verurteilt. Letztlich, so seine Überzeugung, schaden Lügen immer – wenn nicht einzelnen Menschen, dann am Ende doch der ganzen Menschheit.