„Als sie dann Hauptgöttin von Uruk wurde, ist Inana umgezogen“, sagt Chefarchäologin Margarete van Ess und deutet von dem Hügel rechts auf den Hügel links auf dem Plateau, wo sie und ihr Team seit vielen Jahren graben. Inana war eine der großen sumerischen Göttinnen im antiken Mesopotamien. Manche sagen gar, sie war die größte schlechthin. Sie wurde als Morgen- und auch als Abendstern verehrt und hatte viele Erscheinungsformen und Gestalten: Göttin der Liebe und des Geschlechtslebens, eine kriegerische und eroberungssüchtige Gottheit.

Machtkampf mit dem Vater

In Uruk, ihrer heiligen Stadt, soll sie sich einen bitteren Machtkampf mit ihrem Vater geliefert haben, hat van Ess antiken Texten entnommen, die sich mit Inana beschäftigen: „Und sie hat diesen Kampf gewonnen.“ Vor mehr als 5.000 Jahren. Inana wurde Herrscherin über die erste Megacity der Welt mit damals sensationellen 50.000 Einwohnern. Heute wäre so manche Irakerin froh, wenn sie auch nur annähernd die Stellung von Inana hätte, ihr Selbstbewusstsein, ihre Stärke, der Respekt, der ihr entgegengebracht wurde. Eine Erzählung, die dies reflektiert, geht so: Nachdem im Tempel von Uruk die Krönung Inanas erfolgt war, begab sie sich in ihren heiligen Garten und lehnte sich an einen Apfelbaum. Zunächst betrachtete sie sich kritisch und legte ihr Hauptaugenmerk auf ihren Schoß. Nach einer Weile bejubelte sie sich selbst: „Ich bin die Königin aller Sterne. Die Weisheit des Lebens kommt aus meinem Schoß, der wunderbar ist.“ Für viele Irakerinnen ist Inana zum Idol geworden.

Man merkt Margarete van Ess die Faszination über diese ungewöhnliche Frau der Antike an, wenn sie über sie spricht und die neuesten Erkenntnisse über sie erzählt. Immer mehr über das Leben der Göttin erschließt sich. Zwar kümmert sich die Direktorin der Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts auch um andere Ausgrabungen in der Region, wie Baalbek im Libanon oder im Nordirak, aber Uruk und Inana liegen der deutschen Archäologin besonders am Herzen.

Margarete van Ess

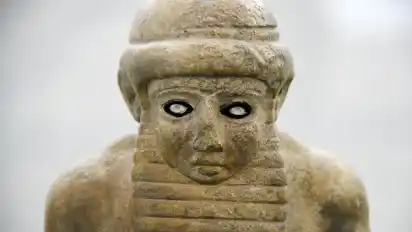

Zunächst glaubte man, dass Inana, die als Inbegriff des Weiblichen für die Sumerer galt, lediglich eine schwer zu definierende Gestalt war. Bis die Wissenschaftler herausfanden, dass Tempel für sie gebaut wurden, Häuser bewohnt waren und sie sogar umzog. Inana wurde konkreter. Das lag auch daran, dass lange Zeit unterschiedliche Namen für die Göttin benutzt wurden, je nachdem um welche Aspekte ihrer Erscheinung es ging: Ninanna, Niniana, Ninsianna, Innana, Innin, Ninegal, um nur einige zu nennen.

Der Garten Eden

Wo Inana herrschte und wohnte, könnte einmal der biblische Garten Eden gewesen sein. Die Gegend war fruchtbar, der Euphrat brachte Wasser und Leben. Sumpflandschaften entstanden. Der Fluss schob Schlamm und Dreck vor sich her und schaffte Anhöhen in einem sonst sehr flachen Gebiet. Heute heißt Uruk Warka und ist eine ausgetrocknete Ebene, staubig und heiß.

Der Euphrat hat sich längst verabschiedet. Dass es ihn tatsächlich einmal dort gab, hat der neueste Fund vom Grabungsteam um Margarete van Ess ergeben. „Wir haben ein Boot gefunden“, frohlockt die 62-Jährige freudig. Ein weiterer Beweis für die Existenz von Wasser, vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass sich in der Region um Uruk tatsächlich das biblische Paradies befunden hat.

Vorsichtig haben die deutschen und irakischen Archäologen den Fund mit Lehm und Gips konserviert, haben das Boot mühsam gehoben und es ins Nationalmuseum nach Bagdad transportiert. Wann es dort zu sehen sein wird, ist noch unklar. Das entscheidet die irakische Antikenbehörde, die minutiös über die Kulturschätze des Landes wacht. Inzwischen ist Uruk, zusammen mit Ur und Eridu zum UNESCO-Weltkulturerbe erkoren worden.

Der Aufstieg Babylons

Wie bedeutend Inana für Uruk, die Sumerer und Mesopotamien war, lässt sich auch daran erkennen, dass die Gottkönigin beim Aufstieg Babylons zur Weltmacht ebenfalls eine Rolle spielte. Inana wurde dort schlicht zur Göttin Ishtar ausgerufen, mit denselben Eigenschaften, derselben Darstellung, denselben Gesichtzügen. Allerdings blieb ihr in Babylon einzig die spirituelle, also religiöse Bedeutung. Die Rivalität zwischen Uruk und Babylon entschieden schließlich Politik und Wirtschaft. Während sich in Uruk das religiöse Zentrum Mesopotamiens befand, versammelte sich in Babylon die politische und wirtschaftliche Elite. Der Untergang Uruks wurde zur Blüte Babylons.