Syke. Zunächst mit einem Schutzbrief des Königs geduldet, später geschätzt als gleichberechtigte Mitbürger bis zur Ächtung und Vernichtung in Nazideutschland – jüdisches Leben gab es in der Stadt Syke seit dem 18. Jahrhundert. Die Gästeführerinnen Christiane Tesch und Elke Butt möchten in einer ganz besonderen Stadtführung auf diese Sykerinnen und Syker aufmerksam machen. Für die Reise durch die Hachestadt hatten sich jüngst 23 interessierte Bürgerinnen und Bürger vor der Gedenktafel für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus am Rathausplatz versammelt.

Die ersten Dokumente über jüdisches Leben in Deutschland stammen von vor rund 1700 Jahren. "Aber in Syke lebten zu der Zeit noch keine Jüdinnen und Juden", berichtete Christiane Tesch. Der erste Beleg aus der Hachestadt sei aber erst rund 300 Jahre alt. 1727 beantragte Victor Joseph aus Hoya als erster Jude einen sogenannten Schutzbriefantrag beim Landesherren Georg der Dritte. Denn für die Sicherheit ihrer Person und der freien Religionsausübung benötigte die jüdische Bevölkerung im Deutschen Reich eine Genehmigung.

Zur Miete in Häuslingshäusern

Mit diesem Privileg war das Recht verbunden, an einem vorbestimmten Ort des Landes mit einer eigenen Familie einen festen Wohnsitz zu nehmen und einer Arbeit nachzugehen. "Aber sie durften keine öffentlichen Ämter bekleiden, keinem zünftigen Beruf nachgehen und auch keinen Grundbesitz haben", sagte Tesch. So mieteten sich viele jüdische Bewohner in Häuslingshäuser ein. 1824 waren 2,4 Prozent der Bevölkerung in Syke jüdisch. Die zugewanderten Juden seien allesamt Ausländer gewesen, berichtete die Gästeführerin. Aber nicht aus Frankreich oder Italien, sondern sie kamen aus Hessen, Pommern und Bayern. "Da kann mal sehen, der Begriff Ausländer ist Schall und Rauch", kommentierte die Gästeführerin.

Mit den Sykern kommunizierten die Zugezogenen in Deutsch. In den jüdischen Gemeinden sprachen sie aber vor allem in Jiddisch, eine Sprache, die sich im Mittelalter aus dem Deutschen, romanischen Sprachen und dem Hebräischen entwickelte. Mit der Emanzipation der Juden durch das Gesetz der Rechtsverhältnisse von 1842 waren die Juden berechtigt, frei über die Wahl des Wohnortes und des Berufes zu entscheiden – auch ohne Schutzbrief. "Oft haben die Menschen aber in ihren traditionellen Berufen weiter gearbeitet", sagte die Gästeführerin.

Mehr als 20 interessierte Bürger starteten die Gästeführung an der Gedenktafel für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus am Rathausplatz.

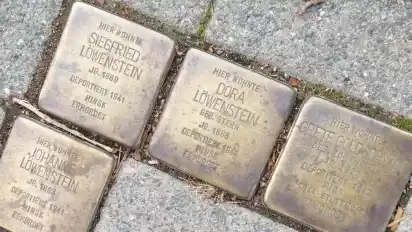

Auf rund fünf Kilometern quer durch die Syker Innenstadt brachte Christiane Tesch den Teilnehmern das jüdische Leben in Syke näher. Gemeinsam folgen sie den Stolpersteinen, die sich in der Innenstadt befinden. Die kleinen Gedenktafeln aus Messing sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Man verneige sich regelrecht, wenn man sich die Steine anschaue.

Die erste Station wartet auf die Teilnehmer schon wenige Gehminuten weiter an der Bundesstraße 6 gegenüber von der Hermannstraße. Die jüdische Familie Löwenstein hatte dort viele Jahre ein Schlachtereigeschäft, dahinter stand ihr Wohnhaus. "Sie waren in Syke sehr beliebt", berichtete Tesch. In den 1920er-Jahren, als es vielen Sykern wirtschaftlich nicht gut ging, sei die jüdische Familie vor allem durch ihre Großzügigkeit aufgefallen.

In Syke wurden insgesamt 21 Stolpersteine gepflastert. Sie zeigen die Namen der Holocaust-Opfer.

Doch auch über die Familie Löwenstein kam mit der Reichspogromnacht das Unheil. "Pogrom ist ein Wort, das für die Judenverfolgung genutzt wird, kommt aus dem Russischem und heißt übersetzt Verwüstung", erklärte Tesch den Anwesenden. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 sowie den folgenden Tagen brannten im gesamten Deutschen Reich Synagogen ab. Zudem fielen Tausende Geschäfte und Wohnungen der Zerstörungswut der Nazis zum Opfer – so auch in Syke. Nur wenige Jüdinnen und Juden konnten sich vor den Ghettos und Konzentrationslagern retten. Die meisten Syker Juden starben in Minsk. "Nach der Nazi-Herrschaft ist keiner mehr übrig geblieben", sagte Tesch.

Ehemalige Synagoge

Auf dem Weg zu den verschiedenen Stolpersteinen, die an die ermordeten Syker erinnern, kam die Gruppe auch an einem weiteren Zeugnis jüdischen Lebens vorbei. An der Gesseler Straße war noch bis in die 1970er-Jahre die ehemalige Synagoge zu sehen. Schon seit 1807 soll die jüdische Gemeinde das Grundstück besessen haben, berichtet Christiane Tesch.

Zuletzt kam Christiane Tesch auf Edgar Deichmann, den Syker Ehrenbürger, zu sprechen. Aufgrund einer Einladung seines Bruders reiste Edgar Deichmann nach Brasilien. "Die Situation war zu dieser Zeit in Deutschland schon spürbar schlechter für die Jüdinnen und Juden geworden", betonte Tesch. Als die Nationalsozialisten auch in Syke Bürger verfolgten, deportierten und ermordeten, saßen die Gebrüder Deichmann in Brasilien in Sicherheit und bauten sich ihr neues Leben auf. Edgar Deichmann kehrte erst viele Jahrzehnte später für einen Besuch nach Syke zurück. Er starb mit 102 Jahren in Brasilien.