Syke. Zunächst mit einem Schutzbrief des Königs geduldet, später geschätzt als gleichberechtigte Mitbürger bis zur Ächtung und Vernichtung in Nazideutschland – jüdisches Leben gab es in der Stadt Syke seit dem 18. Jahrhundert. Bis in die 1970er-Jahre zeugte die ehemalige Synagoge an der Gesseler Straße von den Syker Mitbürgern, auch wenn sie schon lange kein jüdisches Gotteshaus mehr war. Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar weihte die Stadt Syke am ehemaligen Standort nun eine Stele ein.

Mehr als 50 Jahre ist es her, dass das jüdische Bet- und Schulhaus in der Hachestadt abgerissen wurde. Und obwohl sich einige der älteren Sykerinnen und Syker noch an das Gebäude erinnern können, geriet es so langsam in Vergessenheit. Das möchte die Stadt Syke verhindern und ein Stück Geschichte erhalten. "Es ist sehr wichtig, dass wir an die Verbrechen erinnern und uns bewusst machen, was damals geschehen ist", betonte Bürgermeisterin Suse Laue bei der feierlichen Einweihung der Stele, zu der auch Vertreter der örtlichen Politik kamen. "Wir haben deswegen lange daran gearbeitet, um nun mit einer Gedenktafel an die ehemalige Synagoge zu erinnern."

Jüdisches Leben in Syke

Der erste Beleg für jüdisches Leben in der Hachestadt ist erst rund 300 Jahre alt, berichtete Stadtarchivar Hermann Greve. 1727 beantragte Victor Joseph aus Hoya als erster Jude einen sogenannten Schutzbriefantrag beim Landesherren Georg der Dritte. Denn für die Sicherheit ihrer Person und der freien Religionsausübung benötigte die jüdische Bevölkerung im Deutschen Reich eine Genehmigung. Mit diesem Privileg war das Recht verbunden, an einem vorbestimmten Ort des Landes mit einer eigenen Familie einen festen Wohnsitz zu nehmen und einer Arbeit nachzugehen. Um 1807 gab es an dem kleinen Hacheflecken Syke fünf jüdische Haushalte.

Das jüdische Bet- und Schulhaus wurde 1977 schließlich abgerissen. Auf dem Grundstück steht nun ein Wohnhaus.

Der Alltag der Syker Schutzjuden sei eng mit dem ihrer christlichen Nachbarn verwoben gewesen, so Greve. Beide Gruppen lebten in ständiger Tuchfühlung miteinander. Die Mietwohnungen der jüdischen Familien lagen überwiegend an der heutigen Hauptstraße. Christen waren ihre Vermieter. Erst mit der Emanzipation durch das Gesetz der Rechtsverhältnisse von 1842 waren die Juden berechtigt, frei über die Wahl des Wohnortes und des Berufes zu entscheiden – auch ohne Schutzbrief. Unter dem wirtschaftlichen und politischem Druck der Besetzung Kurhannovers durch napoleonische Truppen hatte sich der Bürgermeister des Fleckens Syke zum Fürsprecher der jüdischen Gemeinde gemacht. So konnten schließlich ein jüdischer Friedhof sowie die Synagoge erbaut werden.

Von Ächtung zur Vernichtung

Die kleine jüdische Gemeinde zählte zur Gründung der Synagoge um 1807 rund 30 Mitglieder. Kaum mehr waren es 1933, als die Unterdrückung durch das Nazi-Regime einsetzte. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 sowie den folgenden Tagen brannten im gesamten Deutschen Reich Synagogen ab. Zudem fielen Tausende Geschäfte und Wohnungen der Zerstörungswut der Nazis zum Opfer – so auch in Syke. Die meisten Jüdinnen und Juden flohen in die Anonymität der benachbarten Großstadt Bremen. Nur wenige konnten sich vor den Ghettos und Konzentrationslagern retten.

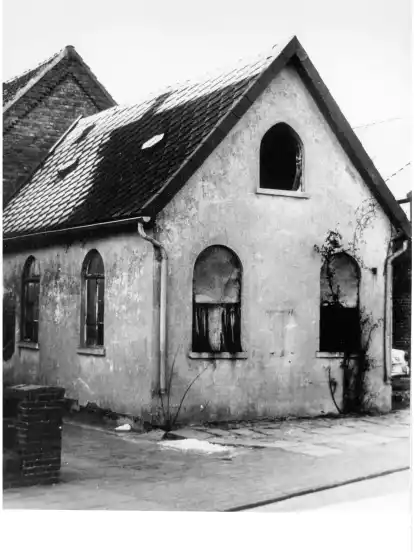

Die Synagoge an der Gesseler Straße verkaufte die jüdische Gemeinde wenige Monate vor der Reichspogromnacht – und konnte sie dadurch unbewusst vor der Zerstörung retten. "Zu dem Kauf kam es, weil die Gemeinde stark unter Druck geraten war. Der Kaufbetrag ist allerdings nicht bekannt", betonte der Stadtarchivar. Und auch wo die Einrichtungsstände geblieben sind, ist laut Hermann Greve unklar. Noch bis in die 1970er-Jahre war die Synagoge zumindest als Gebäude zu sehen, bis sie schließlich abgerissen wurde.

Die Geschichte der Synagoge und soll durch die Gedenktafel "vorsichtig in den Kontext" gebracht werden. "Für lange Zeit steht sie jetzt hier", betonte Suse Laue. "Hoffentlich", antworteten die Gäste im Chor.