Viele verbinden mit Worpswede nahe Bremen Namen wie Paula Modersohn Becker oder Heinrich Vogeler – dabei ist der Ort wesentlich älter als seine Künstlerkolonie: nämlich 800 Jahre. Anlässlich des Jubiläums blicken wir in historischen Fotos auf die Anfänge des Dorfes sowie das Leben und Arbeiten der Menschen zurück. Weitere Informationen und Fotostrecken rund um Worpswede gibt es auf unserer Sonderseite www.weser-kurier.de/worpswede

800 Jahre Von Bauernhöfen zur Künstlerkolonie: Historische Fotos aus Worpswede

Viele verbinden mit Worpswede nahe Bremen Namen wie Paula Modersohn Becker oder Heinrich Vogeler – dabei ist der Ort wesentlich älter als seine Künstlerkolonie. Wir zeigen historische Fotos.

Worpswede wurde erstmals im Jahr 1218 urkundlich erwähnt und bestand zu Beginn aus acht Moor-Bauernhöfen. Darunter der Hof Reiners (siehe Bild), der 1968 abbrannte, ...

... sowie der Hof Bötjer.

Erst wesentlich später wurde der Ort zur Künstlerkolonie, in dem unter anderem diese vier Männer wirkten. (2.v.l. ist Otto Modersohn)

Eines der schönsten, erhaltenen Baudenkmäler Worpswedes ist sicherlich der Bahnhof. Er wurde vom Künstler Heinrich Vogeler und seinem Mitarbeiter Walter Schulze entworfen und im Jahr 1910 eröffnet.

Sie haben sowohl das Gebäude, als auch die Innenausstattung entworfen. Im Inneren finden sich neben bäuerlichen Gestaltungselementen auch Elemente des Jugenstils. Diese Aufnahme zeigt den Warteraum der ersten Klasse.

Hier ist die Veranda des Bauwerkes zu sehen.

Im Jahr 1978 wurde schließlich eine Renovierung nötig.

Dabei wurde sowohl das Gebäudeinnere saniert, als auch der Außenbereich neu gepflastert.

Zwei Jahre später, im Jahr 1980, wurde der Worpsweder Bahnhof schließlich als Gaststätte wiedereröffnet. Bei dem Festakt sprach Ernst Albrecht, damaliger Ministerpräsident Niedersachsens.

Heinrich Vogelers Wohn- und Atelierhaus: der Barkenhoff. In den 70ern verfiel das Anwesen jedoch immer mehr, wie diese Aufnahme zeigt, und wurde schließlich ab 1981 zum Heinrich-Vogeler-Museum umgebaut.

Auch dieses Foto zeigt den Barkenhoff in den 70ern – der Name kommt aus dem Niederdeutschen und bedeutet Birkenhof. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges war das Anwesen vor allem ein Magnet für all diejenigen geworden, die nach gesellschaftlichen Alternativen und Utopien suchten.

In Worpswede gab es einst dieses Künstlerhaus, das die Form einer Kaffeemühle hatte. Es war das erste Wohn- und Atelierhaus von Walter Müller, dem Schwiegersohn Heinrich Vogelers. Das eigenwillige Haus entstand um 1922 im Schluh auf dem Grundstück von Martha Vogeler. ( Mehr darüber erfahren Sie im Artikel)

Diese war Vogelers Muse und hatte den Barkenhoff 1920 verlassen, um eine neue Bleibe für sich und die drei Töchter zu schaffen: das hier abgebildete Haus im Schluh.

Direkt am Wanderweg vom zentralen Parkplatz zum Barkenhoff steht dieses Gebäude - einst Wohnhaus des Schriftstellers Edwin Koenemann.

Wegen seiner ungewöhnlichen, runden Form erhielt es von den Anwohnern des Künstlerdorfes den Namen "Käseglocke". Diese Aufnahme zeigt sie bei ihrer Fertigstellung 1926. Heute befindet sich darin das Museum für regionale und angewandte Kunst.

Blick ins Café Heidehof: Das Café entwickelte sich in den 1920er Jahren zu einem beliebten Künstlertreffpunkt, was die erhaltenen Gästebücher eindrucksvoll dokumentieren. Sie werden im Archiv der Barkenhoff-Stiftung aufbewahrt.

Im historischen Worpswede ein üblicher Anblick: Torfbauer mit Karren.

Die "Insel" – ein roter Ziegelbau mit grün-weißen Erkern, in dem im Jahr 1947 eine Galerie für moderne Kunst eingerichtet wurde. In den 1950er-Jahren avancierte das Gebäude damit zu einem illustren Künstlertreff. Dabei war der Bau bei seiner Grundsteinlegung 1828 zum Pfarrwitwenhaus bestimmt.

Einst führte die Lindenallee durch Wald und Wiesen, heute direkt zur Touristen-Information.

Diese befindet sich im ehemaligen Haus der Weberin Philine Vogeler, Schwägerin Heinrich Vogelers.

Dieses Foto zeigt die Weberei in den 20ern. Links im Bild: Weberin Elisabeth Vatheuer.

Heuwagen an der Hamme.

Diese Postkarte zeigt im Hintergrund die Schlotschün – Schlot kommt aus dem Plattdeutschen und steht für Schloss, Schün für Scheune.

Zum Bau des Schlosses ist es jedoch nie gekommen; die Scheune stand zu jederzeit allein am Wegesrand.

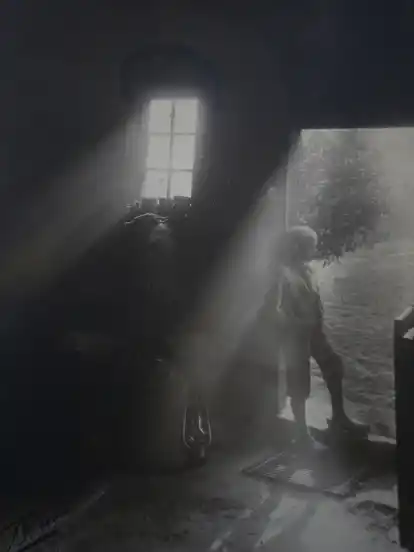

Stimmungsvoller Lichteinfall: Ein Junge blinckt aus der Scheune hinaus.

Die Gleise der Lorenbahn in den 1950er-Jahren.

Beliebtes Ausflugsziel: die Hamme in den 1930er-Jahren.

Ein Karussell auf dem Worpsweder Schützenfest, vermutlich um 1908.

"Worpswede wird Villencolonie", schrieb Heinrich Vogeler im Frühjahr 1900 an Paula Becker in Paris und beklagte damit die architektonische Entwicklung im Dorf. Auslöser war vermutlich die Fertigstellung der Villa von Fritz Mackensen, die der Maler am Westhang des Weyerbergs errichtete. ( Mehr darüber erfahren Sie im Artikel.)

Für Vogeler und andere Künstler war das Dorf am Weyerberg bis dato vor allem ein Rückzugsort.

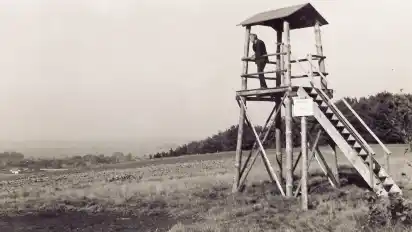

Dieser Aussichtsturm steht auf einer der höchsten natürlichen Erhebungen des Bremer Umlandes: dem Weyerberg. Der Hügel nahe Worpswede misst - je nach Quelle - 51 bis 54 Meter ...

... und ist heute nur deswegen noch erhalten, weil die Stiftung Worpswede Flächen am Berg kaufte, um die Abtragung des Sandes zu verhindern, mit der der Eigentümer begonnen hatte. Diese Aufnahme zeigt die Sandgrube vor 1957.

Um das nötige Geld zusammenzubekommen, um das Gelände kaufen zu können, initiierte die Stiftung eine Losaktion.

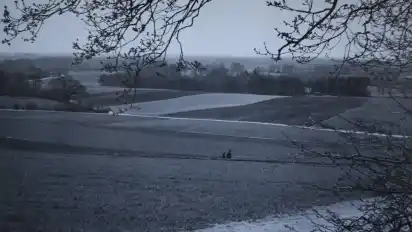

Blick vom Weyerberg: Wäre es nicht so diesig, könnte man am Horizont Bremen sehen.

Dramatischer Himmel über der Hammeniederung – auch diese Aufnahme ist vom Weyerberg aus entstanden.

Neu Helgoland: Der Sonnenuntergang über dem Teufelsmoor hat früher wie heute einen Kultstatus.

Es heißt, dass die Hütte Neu Helgoland heißt, weil sie im Winter vom Weyerberg aus gesehen, ähnlich wie der Helgoländer Felsen aus dem Wasser ragt.

Historische Ansicht der Buchhandlung Netzel in der Findorffstraße.

Nach Buchbindermeister Friedrich Netzel ist auch die Worpsweder Kunsthalle benannt.

In dieser ehemaligen Pastorenscheune befand sich einst ein Krämerladen, im Hintergrund ist die Zionskirche zu sehen.

Die Windmühle Worpswede: Ihre Geschichte reicht bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts zurück. Um 1701 wurde zunächst eine Bockwindmühle erbaut. 1838 wurde sie durch den bis heute noch voll funktionsfähigen Erd- bzw. Wallholländer ersetzt. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Mühlen in Bremen und der Region gibt diese Fotostrecke.

Die Töchter Otto Modersohns: Mathilde "Tille" Modersohn (links) und Elsbeth Modersohn. Die beiden sind Halbschwestern, Tilles Mutter ist Paula Modersohn-Becker. Diese Aufnahme zeigt die Töchter 1979 am Grabstein von Paula Modersohn-Becker.

Hier ist Paula Modersohn-Becker mit ihrer einzigen leiblichen Tochter Tille zu sehen. Das Bild ist im November 1907 entstanden – Modersohn-Becker starb 19 Tage nach der Geburt ihrer Tochter.

Das Modersohn-Haus fungierte kurzzeitig als Polizeiwache.

Dieses 18 Meter hohe Baudenkmal ist einzigartig in ganz Deutschland: Der Niedersachsenstein ist ein expressionistisches Monument, dass 1922 nach Plänen von Bernhard Hoetger errichtet wurde und an die gefallenen Soldaten des ersten Weltkrieges aus der Region erinnern soll. (Mehr über das Kulturerbe erfahren Sie hier.)

Die Galerie Cohrs-Zirus: Sie liegt mitten im Ortskern Worpswedes und wurde 1875 von einem Baumwoll-Kaufmann erbaut.

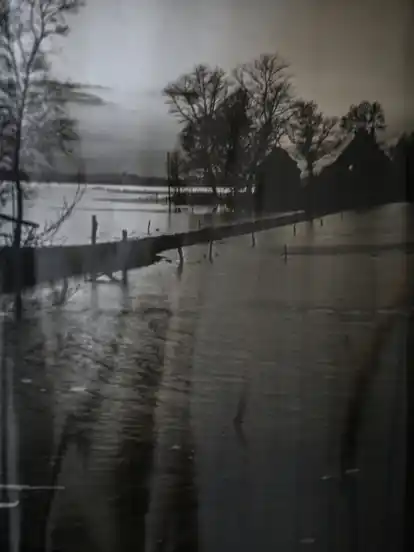

Überfluteter Ortsteil: Dieses Foto zeigt Waakhausen.