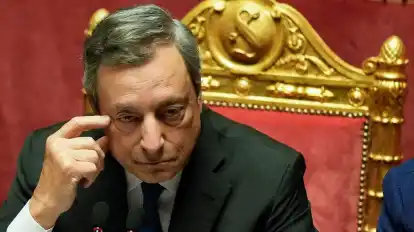

Messias kennt man aus der Bibel. In den vergangenen 17 Monaten konnte man allerdings den Eindruck gewinnen, dass auch in Rom ein übermenschlicher Heilsbringer am Werke war. Die Hochachtung, mit der vor allem die etablierten Medien in der Republik vom ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank und Ministerpräsidenten Mario Draghi sprachen, („Super Mario“) war zuweilen verwunderlich. Man hatte sich offenbar schon zu sehr an die Fehlbarkeit der politischen Klasse gewöhnt. Und wenn dann einer herausragt, wird er schnell vergöttert.

Draghi, darin ist sich die öffentliche Meinung beinahe einig, war das Beste, was Italien passieren konnte. Darüber lässt sich streiten. Ein politischer Vordenker war der 74-jährige Banker gewiss nicht. Doch sicher ist: Italien profitierte anderthalb Jahre von Draghis Beständigkeit, von seinem Ansehen und seiner Expertise als Personifikation des herrschenden Systems. Das war im unsteten italienischen Politikbetrieb die halbe Miete.

Unter Mario Draghi und mit seiner Integrationskraft, die eine Zeit lang fast alle politischen Parteien in Rom zu bändigen wusste, wurden wichtige Reformen angestoßen. Europa und die Finanzmärkte hatten eine zeitweise Garantie, dass die Milliardenhilfen aus dem Recovery Fund nicht irgendwo versickern. Sogar die Finanzmärkte hielten still, trotz der enormen Staatsverschuldung von 150 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Nicht zuletzt kehrte Italien unter Draghi als gewichtiger Partner auf die internationale Bühne zurück – ein Vorteil im Konflikt mit Russland.

Dennoch ist der Machtpoker der Parteien in Italien kein politischer Suizid. Politik ist – vor allem in Italien – auch ein Spiel der Interessen mit Blick auf Wählerstimmen. Die Fünf-Sterne-Bewegung und Giuseppe Conte waren es, die die Krise auslösten. Dann aber sahen die beiden Groß-Koalitionäre – Matteo Salvini (Lega) und Silvio Berlusconis (Forza Italia) – den Moment gekommen, im Zusammenspiel mit der Postfaschistin Giorgia Meloni künftig mehr Macht auf sich zu vereinen.

Man kann dies als kurzsichtig beurteilen. Doch sobald nach den Neuwahlen im Oktober die Rechtsregierung steht, haben die beiden Männer aus ihrer Perspektive alles richtig gemacht.

Bei der Regierungskrise dürfte auch der Faktor Zeit eine Rolle gespielt haben. Silvio Berlusconi ist 85 Jahre alt und nicht bei allerbester Gesundheit. Je früher es zum Bruch kam, desto besser für ihn.

Italien hingegen hätte politische Stabilität nötig gehabt, auch wenn das Draghi-Wunder nur bis zu den regulären Wahlen im Frühjahr angedauert hätte. Dann hätte „Super Mario“ regulär abtreten können, und das Land müsste auf eigenen Beinen stehen. Das gilt auch für die EU-Finanzierungen, die eben nicht für Draghi, sondern für Italien mit all seinen Widersprüchen bestimmt sind.

Wenn nun vom „perfekten Sturm“ die Rede ist, den der italienische EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni heraufziehen sieht, ist das zwar eine berechtigte Warnung. Seine Sorge ist aber auch verquickt mit persönlicher Enttäuschung über eine verpasste Chance. Gentiloni, die meisten EU-Partner und auch viele Italiener hätten gerne weiter auf Draghis Beständigkeit gebaut. Doch Draghi war als Nicht-Politiker eine Notlösung, die nicht auf Dauer angelegt war.

Die Realität hat Italien früher als geplant eingeholt. Die Tatsache, dass das Volk nach dem Politik-Theater die Entscheidung bekommt, ist aus demokratischer Sicht kein Drama. Im Gegenteil. Doch nun deutet in Italien alles auf eine Rechtspopulisten-Koalition hin, bei der einem angesichts der italienischen und deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts die Haare zu Berge stehen.

Salvini und Meloni, vereint vom Ur-Populisten Berlusconi, werden inem Realitätstest unter schwersten Bedingungen unterzogen: Ukraine-Krieg, Inflation, Rohstoff-Krise, Wirtschaftskrise ... Das politische Labor Italien schlägt das nächste Kapitel auf. Ausgang des Experiments – unbekannt.