Er macht sich keine Illusionen – weder über den Zustand seines Landes, noch über seinen eigenen. „Der Eindruck von Härte scheint wichtiger zu sein als jeder unserer Werte“, schreibt John McCain in seinem neuen Buch über Donald Trump. Indirekt vergleicht er den US-Präsidenten mit autokratischen Despoten: „Er hat kein Interesse an den moralischen Eigenschaften eines Regierungschefs.“

Am 22. Mai soll der Memoirenband des Senators erscheinen. „Möglicherweise werde ich dann nicht mehr da sein“, schränkt der 81-Jährige lapidar ein: „Meine Lage ist ziemlich unvorhersehbar.“ Unvorhersehbar war die Lage auch, als der junge Marineflieger im Einsatz gegen den kommunistischen Vietcong im Oktober 1967 abgeschossen wurde.

Die anschließende Gefangenschaft in Hanoi, während derer McCain schwerer Folter ausgesetzt war, begründete in den USA seinen Ruf als aufrechter Patriot und tapferer Kriegsheld. Ein halbes Jahrhundert später kämpft der Admiralssohn gegen einen heimtückischen Feind in seinem Inneren: Im vergangenen Juli wurde bei ihm ein bösartiger Hirntumor diagnostiziert.

Der Krebs und die aggressive Chemotherapie machen seinem Körper schwer zu schaffen. An den Sitzungen des Senats, dem er seit 30 Jahren angehört, kann McCain nicht mehr teilnehmen. Und doch kämpft er politisch den Kampf seines Lebens. „Ich bin auf alles vorbereitet“, hat der Vietnamveteran erklärt: „Ich würde gerne nur noch ein paar Dinge erledigen.“

Interviews gibt er nicht mehr. Ende des Monats aber wird parallel zum Erscheinen seines Buches „The Restless Wave“ (Die ruhelose Welle) eine zweistündige Dokumentation über ihn im Fernsehen ausgestrahlt. Immer mehr Zitate von ihm dringen schon vorab an die Öffentlichkeit.

Derweil nimmt der siebenfache Vater und vierfache Großvater im Kreis seiner Familie auf seine Weise vom Leben Abschied: Tapfer absolviert er nach einem Bericht der „New York Times“ täglich seine Physiotherapie, genießt von der sonnigen Veranda seiner Ranch die Wildwestlandschaft Arizonas, beobachtet die Adler und genehmigt sich abends ein Glas Wodka auf Eis.

"Ich wünschte, ich hätte den Rat der Partei ignoriert"

Zwischendurch empfängt er Besucher, die in großer Zahl nach Arizona pilgern. Neulich war Joe Biden da, der Ex-Vizepräsident von Barack Obama, mit dem McCain eine tiefe Freundschaft verbindet. Der frühere Senator Joe Lieberman hatte ihn schon zuvor im Krankenhaus besucht. Und alleine diese Namen zeigen, wie enorm politisch der Abschied dieses amerikanischen Helden ist.

Nicht nur gehören beide Politiker der demokratischen Partei an. Auch hatte McCain, als er bei der Präsidentschaftswahl 2008 als republikanischer Kandidat gegen Obama antrat, eigentlich den Außenseiter Lieberman zu seinem Stellvertreter machen wollen.

Nach einer Revolte des Partei-Establishments gegen den Kandidaten, der das Recht auf Abtreibung verteidigte, entschied er sich dann aber für die rechtspopulistische Sarah Palin, eine der Vorkämpferinnen der Tea Party. Kritiker glauben, dass McCain damit ungewollt den Weg für Trump ebnete. „Ich wünschte, ich hätte den Rat der Partei ignoriert“, sagt er nun: Die Entscheidung für Palin sei ein Fehler gewesen.

Teils offen, teils unausgesprochen ist McCains nachdenklicher und selbstkritischer Abschied ein krasses Kontrastprogramm zur täglichen Ego-Show im Weißen Haus. McCain sei für ihn kein Held, hatte Donald Trump im Wahlkampf 2015 erklärt: „Ich mag Leute, die nicht gefangen wurden, okay?“ Während seiner fünfeinhalbjährigen Gefangenschaft wurde McCain so brutal misshandelt, dass er seither seine Arme nicht mehr über den Kopf heben kann. Golfspielen kommt deshalb für ihn nicht infrage.

Trump, der dem Wehrdienst mit einem fragwürdigen Attest entkam, schlägt hingegen fast jedes Wochenende Bälle auf dem Rasen. Doch das ist bei Weitem nicht der einzige Unterschied. Es ist noch gar nicht so lange her, da galt McCain als rechter Hardliner und Relikt des Kalten Krieges. Im vermeintlichen Dienst der Demokratie hat er stets eine interventionistische Politik der USA unterstützt.

Bis heute verteidigt er den Irakkrieg. Trotzdem gilt der 81-Jährige vielen Trump-Anhängern – spätestens seit er im vorigen Juli im Senat buchstäblich den Daumen über die desaströse Gesundheitsreform des Präsidenten senkte – als Verräter. Im Internet beschimpfen sie ihn als heimlichen Liberalen und Kommunisten. Viele wünschen ihm den baldigen Tod.

Ein ehrenwerter Mann

Beim Lesen dieser Kommentare ahnt man, wie radikal sich die USA und die Republikaner in den vergangenen Jahren verändert haben. McCain ist der prominenteste Vertreter des traditionellen Parteiflügels, der für demokratische Werte, für freien Handel und für liberale Einwanderungsgesetze steht. Alles das verhöhnt oder bekämpft Trump.

Ohne jegliche Rechtsgrundlage forderte er im Wahlkampf, seine Gegenkandidatin Hillary Clinton ins Gefängnis zu werfen. McCain hatte sich acht Jahre zuvor mit Parteirechten, die Obamas amerikanische Herkunft anzweifelten, offen angelegt. „Er ist ein ehrenwerter Mann“, insistierte er.

Charakter, Haltung, Überzeugungen und nicht zuletzt eine große Portion Coolness – das alles unterscheidet den konservativen Senator vom narzisstischen Präsidenten. Zum Widerstandskämpfer freilich fühlte sich der Ex-Soldat nicht berufen. Seinen Protest gegen den prinzipienlosen Herrscher im Weißen Haus hat er stets seinem Wesen gemäß präzise, bescheiden und diszipliniert formuliert.

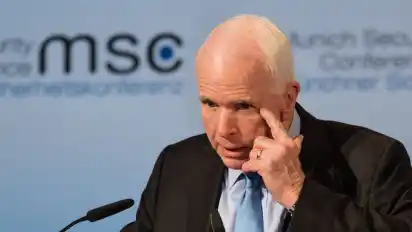

„So fangen Diktaturen an“, bemerkte McCain trocken, nachdem Trump bei seiner Amtseinführung die Medien als „Feinde des Volkes“ diffamiert hatte. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einem Jahr beklagte er die „Abwendung von universellen Werten und Hinwendung zu den alten Banden von Blut und Rasse“ in vielen Teilen der Welt.

Im vergangenen Oktober wandte er sich in einer Rede in Philadelphia gegen den „verquasten, unaufrichtigen Nationalismus“. Doch zur Revolte rief er nicht auf. In seinem neuen Buch, das zu einer Art Vermächtnis werden dürfte, ziehe McCain nun eine Bilanz „ohne Tabus“, wirbt der Verlag. Erste Seitenhiebe gegen Trump sind schon bekanntgeworden.

Vehement tritt McCain zudem für eine Versöhnung der zerrissenen Gesellschaft ein. Amerika müsse wieder begreifen, „dass wir mehr gemeinsam haben, als uns trennt“, schreibt der Senator: „Wir alle sind Bürger einer Republik, die auf der Basis gemeinsamer Ideale in der Neuen Welt geschmiedet wurde, um die Feindschaften zu überwinden, die die Alte Welt plagten.“

Ein großes Politikum

Und noch eine Botschaft, die der selbst ernannte Dealmaker im Weißen Haus kaum verstehen dürfte, hält McCain bereit: „Ja, verdammt: Ich bin ein Anhänger des Kompromisses.“ Doch der Patriot in Arizona wird sterben. Das ist auch aus einem sehr profanen Grund ein großes Politikum: Die Republikaner verfügen im Senat nur über eine denkbar knappe Mehrheit von zwei Stimmen.

Seitdem McCain nicht mehr nach Washington fliegen kann, ist der Abstand bereits auf eine Stimme geschrumpft. Sollte in Arizona aber eine Neuwahl stattfinden müssen und ein demokratischer Bewerber gewinnen, was derzeit nicht ausgeschlossen scheint, stünde es in der Kammer 50:50. Das Regieren würde für Trump noch schwieriger.

Makabererweise naht Ende Mai der entscheidende Stichtag: Sollte McCain vorher zurücktreten oder sterben, muss es nach den Wahlgesetzen von Arizona höchstwahrscheinlich eine Nachwahl geben. Ansonsten können die Republikaner den Sitz bis 2020 behalten und nachbesetzen.

Schon bei der anstehenden Bestätigung der neuen CIA-Direktorin Gina Haspel, die als Leiterin eines CIA-Gefängnisses in Thailand 2002 für Folteraktionen durch das sogenannte Waterboarding verantwortlich gewesen sein soll, zeigen sich die knappen Mehrheiten im Senat. Und noch einmal werden die politischen Unterschiede, die McCain und Trump trennen, überdeutlich. Aufgrund seiner eigenen Erfahrung ist McCain ein entschiedener Gegner jeder Form von Folter.

Der schwerkranke Mann in Arizona sei „sehr besorgt über den Zustand unseres Landes“, hat Joe Biden nach seinem Besuch auf der Ranch berichtet: „Wir sprachen darüber, wie unser internationales Ansehen zerstört wird und wie wichtig es ist, dass Leute aufstehen und ihre Meinung sagen.“ Der 75-jährige Demokrat überlegt, ob er bei den Präsidentschaftswahlen 2020 gegen Trump antritt. Soviel Zeit wird McCain nicht bleiben. Aber er hat das Weiße Haus wissen lassen, dass er diesen Präsidenten nicht bei seiner Beerdigung dabei haben möchte.