Wenn schon Clint Eastwood den europäischen Binnenmarkt darstellen soll, dann bahnt sich etwas Großes in der EU an. Die Kommission produzierte einen 30-sekündigen Clip, in dem sie, inklusive Hintergrundmusik, das berühmteste Kino-Triell aus dem Italo-Western „Zwei glorreiche Halunken“ zeigt und die Bilder der Revolverhelden mit eigenen Zuschreibungen versieht. Die Botschaft, die der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton damit auf Twitter aussenden wollte: Vorbei sind die Zeiten des digitalen Wilden Westens, es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt – und der stammt aus Brüssel.

Es geht um das Gesetz über digitale Dienste, bekannt als Digital Services Act, kurz DSA. Häufig wird es auch als nichts weniger als ein Grundgesetz für das Internet gepriesen. Es soll den Tech-Giganten Grenzen setzen und Regeln für die digitale Welt schaffen, etwa im Umgang mit illegalen Inhalten im Netz. „Alles, was offline verboten ist, muss auch online verboten werden“, lautete der von Kommission wie Parlament fast mantrahaft vorgetragene Leitspruch.

Algorithmen müssen transparenter werden

Auch wenn vielen Europaabgeordneten die Pläne nicht weit genug reichen, hat das Parlament in Straßburg am Donnerstag mit großer Mehrheit seine Position zu dem „historischen“ Paket verabschiedet. Konkret geht es unter anderem darum, dass Konzerne wie Youtube, Facebook, Google oder Instagram transparenter machen müssen, wie etwa Empfehlungen zustande kommen. Welcher Algorithmus steckt dahinter? Warum wird dem Nutzer ein bestimmter Beitrag oder ein Produkt angezeigt, ohne dass er oder sie speziell danach gesucht haben? Liegt es an zuvor angesehenen Inhalten oder am Profil, das durch Datensammlung vom Verbraucher erstellt wurde, sodass Interessen vermutet werden?

Die EU will mit dem DSA zudem eine auf europäisch-demokratischen Standards basierende Antwort geben auf die Erkenntnis, dass sich Hass und Hetze, polarisierende Inhalte und Desinformation schneller verbreiten, weil diese mehr Aufmerksamkeit generieren und deshalb lukrativer für die Unternehmen sind. Zwar sollen weder die Algorithmen verboten werden noch die Praxis, alle verfügbaren Daten der Bürger abzugreifen. Aber die Konzerne müssten offenlegen, wie sie ihre Nutzer schützen wollen und teilweise auch die Algorithmen enthüllen.

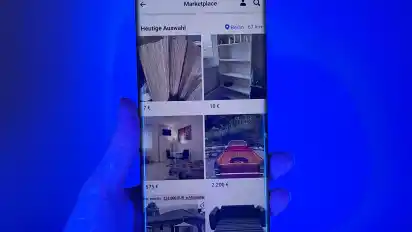

Hinzu kommt, dass große Plattformen mehr Verantwortung für ihre virtuellen Marktplätze übernehmen sollen, damit keine gefälschten oder gefährlichen Produkte mehr verkauft werden. Gezielte Werbung (targeted advertising) für Kinder und Minderjährige soll dem Gesetzentwurf zufolge künftig nicht mehr erlaubt sein. So wäre es Instagram etwa verboten, gezielt Bilder zu präsentieren, die Magersucht für Mädchen verherrlichen. Bei Verstößen drohen den Konzernen Bußgelder von bis zu sechs Prozent ihres Jahresumsatzes.

Moritz Körner (FDP), Verhandlungsführer der liberalen Fraktion im Innenausschuss des EU-Parlaments, lobte den DSA als „Freiheitsregelwerk“. Er stärke die Rechte der Konsumenten gegen Big Tech und begrenze die Eingriffe des Staates in die Freiheit der Bürger. „Wir setzen darauf, dass es einen Brüssel-Effekt gibt.“ Sprich: Dass die EU-Regulierungen weltweit Schule machen. Laut der Grünen-Europaabgeordneten Alexandra Geese, die im federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sitzt, habe man „die Gratwanderung“ geschafft, „um systemische Risiken zu bekämpfen und das Recht auf freie Meinungsäußerung zu schützen“.

Verbot von Überwachungswerbung

Als „bahnbrechenden Erfolg“ bezeichnete sie das Verbot von Überwachungswerbung auf der Grundlage von sensiblen Daten wie Herkunft, politischer Meinung oder sexueller Orientierung sowie das Totalverbot von Überwachungswerbung für Kinder und Jugendliche. „Mit dem DSA stellen wir endlich Ordnung im Digitalen Binnenmarkt her“, sagte Andreas Schwab (CDU), binnenmarktpolitischer Sprecher der Christdemokraten.

Gleichwohl wollte man erreichen, dass Start-ups durch die neuen Anforderungen nicht durch übertrieben bürokratische und besonders aufwendige Maßnahmen überfordert werden. „Wettbewerb zwischen Anbietern von Plattformdiensten ist im Verbraucherinteresse.“ Tiemo Wölken (SPD), rechtspolitischer Sprecher der Sozialdemokraten, lobte zwar, dass der DSA die Internetgesetzgebung „auf ein völlig neues Fundament stellen“ werde, sieht jedoch „noch großes Verbesserungspotential“. Der Kompromiss „tut zu wenig, um den unersättlichen Datenkraken der großen Plattformen Einhalt zu gebieten“.

Nun sind die Mitgliedstaaten am Zug. In den nächsten Wochen müssen sich die Vertreter der 27 Länder, die Europaabgeordneten und die Kommission auf eine gemeinsame Linie verständigen. Spätestens im Jahr 2023 soll das Gesetz in Kraft treten.