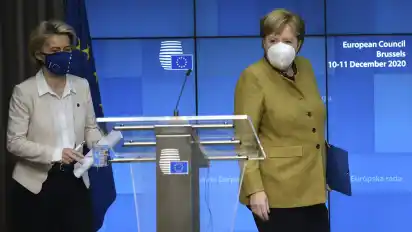

Nach 21 Stunden ununterbrochener Verhandlungen waren die EU-Spitzen offenbar zu müde, um die in dieser Situation sonst übliche Floskel „historisch“ zu benutzen. Immerhin bekannte Bundeskanzlerin Angela Merkel, ihr sei „ein Stein vom Herzen gefallen“. Die Europäische Union hat sich geeinigt – allein das reicht für eine der in diesem Jahr seltenen Erfolgsmeldungen. Aber nun steht auch fest, dass die Gemeinschaft sich zu einem „ehrgeizigen Aufbruch in Sachen Klimaschutz“ verpflichtete, wie es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausdrückte. Und Merkel ergänzte: „Dafür hat es sich gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen.“

Tatsächlich hat die EU sich nach langem Schlingern selbst übertroffen: Die anwesenden 26 Staats- und Regierungschefs verständigten sich darauf, die CO2-Emissionen bis 2030 um „mindestens 55 Prozent“ zu senken. Als Vergleichsjahr gilt 1990. Da Ungarn und Polen zuvor bereits ihr Veto gegen den Aufbaufonds mit 750 Milliarden Euro sowie den Haushaltsrahmen bis 2027 in Höhe von 1,1 Billionen Euro zurückgezogen hatten, steht auch das Geld dafür zur Verfügung.

Doch was die Zahlen wert sind, ist noch nicht klar. Innerhalb von zehn Jahren muss die Gemeinschaft weitere 30 Prozent der EU-Treibhausgase einsparen. In den zurückliegenden drei Jahrzehnten schaffte sie es gerade mal, ihre Emissionen um ein Viertel zu senken – und das ging sogar noch vergleichsweise einfach, weil viele Kohlekraftwerke und CO2-intensive Industrieanlagen in den ehemaligen Ostblockstaaten wegfielen.

Sich sauberer rechnen, als man ist

Nun geht es ans Eingemachte. Noch vor wenigen Wochen räumte der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, ein, dass die bisher beschlossenen Maßnahmen für ein Minus von höchstens 45 Prozent reichen. Weitere zwei Prozentpunkte könnten durch geänderte Vorschriften der Wald- und Flächennutzung erreicht werden, damit der Agrar- und Forstbereich zusätzliches CO2 binden kann. Dann fehlen aber immer noch rund sieben Prozentpunkte. Es sei denn, man rechnet sich sauberer, als die EU ist. Im Klimaschutz-Beschluss dieses Gipfels wird nämlich ausdrücklich festgelegt, dass für das Erreichen des 55-Prozent-Zieles die sogenannten „Senken-Leistungen“ von Wäldern und Mooren eingerechnet werden dürfen. Denn die speichern das Treibhausgas – zumindest so lange, bis es zum Beispiel bei Waldbränden wieder entweicht. Wie viel Prozent man nun durch Baumspeicherung in die Rechnung einbringen kann, ist noch offen.

Ohnehin dürfte es heftigen Streit um die neue 55-Prozent-Marke geben. Denn dieser Gipfelbeschluss muss noch mit dem Europäischen Parlament abgestimmt werden, das sich für einen Abbau um 60 Prozent ausgesprochen hat. Für die Bundesrepublik könnten die Berechnungen fatale Konsequenzen haben. Denn die Staats- und Regierungschefs verständigten sich am Freitagmorgen auf ein sehr umstrittenes Instrument: die Lastenverteilung. Sie bedeutet, dass wirtschaftsstarke Staaten wie Deutschland zum Reduktionsziel der Gemeinschaft mehr beitragen sollen als andere Länder, die sich schwer tun, ihren Anteil zu schaffen. Dazu zählen nicht zuletzt Staaten wie Polen oder Tschechien, deren Energieversorgung noch zu einem großen Teil auf Kohle baut.

Um sie dennoch zur Zustimmung zu bewegen, schuf die Union einen „Fonds für den gerechten Übergang“, in dem immerhin 17,5 Milliarden Euro liegen, die ausschließlich für die Länder gedacht sind, die beim Umbau ihrer Wirtschaft großen Finanzierungsbedarf haben. Falls diese Summe nicht reicht, gibt es den „Modernisierungsfonds“, der Gelder für die Energiewende bereitstellt. Anders ausgedrückt: Die starken Länder müssen nicht nur einen höheren Anteil am CO2-Abbau schultern und ihren Unternehmen strenge Auflagen zumuten, sondern auch noch die Fonds für die anderen füllen. Kein Wunder, dass einige Kräfte im EU-Parlament skeptisch sind. „Mit dem Ergebnis und dem absehbaren Verlauf der Trilog-Verhandlungen (Gespräche zwischen den Volksvertretern, der Kommission und den Mitgliedstaaten, d. Red.) wird es sehr eng für die deutsche Industrie“, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Abgeordneten im EU-Abgeordnetenhaus, Markus Pieper.

Fest steht also vor allem, dass die Arbeit nach diesem Gipfel überhaupt erst beginnt und den Mitgliedstaaten noch viele Prüfungen bevorstehen, wie ernst sie ihre Absichtserklärung meinen.

Sanktionen gegen die Türkei

Die EU-Staaten haben sich auch auf zusätzliche Sanktionen gegen die Türkei verständigt. Die neuen Strafmaßnahmen gegen die Türkei werden wegen nicht genehmigter Erdgaserkundungen vor Zypern verhängt. Die Bundesregierung hatte neue Sanktionen eigentlich abwenden wollen, die Türkei war aber nicht ausreichend auf Dialogangebote eingegangen. Der Beschluss sieht vor, in den kommenden Wochen weitere Beteiligte an der umstrittenen türkischen Suche nach Erdgas vor Zypern mit Vermögenssperren und EU-Einreiseverboten zu belegen. Weitreichendere Schritte wie Sanktionen gegen ganze Wirtschaftszweige könnten beim nächsten EU-Gipfel im März auf den Weg gebracht werden.