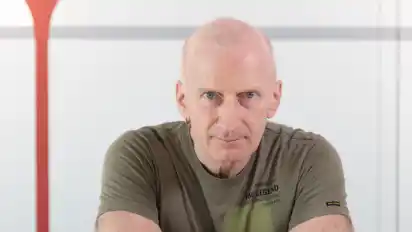

Herr Urbaniok, Sie haben vor Kurzem ein Buch mit dem Titel „Die Schattenseiten der Migration“ veröffentlicht. Mit solch einem Titel macht man sich vermutlich keine Freunde.

Frank Urbaniok: Das Echo auf das Buch ist geteilt. In der Schweiz ist das Buch breit rezipiert worden. In Deutschland ist das bis vor Kurzem anders, da ist die sogenannte Cancel Culture, die ich unter anderem bei diesem Thema wahrnehme, sehr viel ausgeprägter als in der Schweiz. Ich werde teilweise von Aktivisten und von Kriminologen angefeindet, meine Methoden werden kritisiert, ich werde in eine rechte Ecke gestellt. Ich komme nicht aus einer politischen, schon gar nicht aus einer fremdenfeindlichen Ecke und versuche, es den Kritikern so schwer wie möglich zu machen, mich dort einzuordnen. Und ich bekomme auch sehr positives Echo – aus der Leserschaft, das sind Menschen, die mir auf allen Ebenen bestätigen, dass sie genau das erleben, was ich schildere.

Sie hatten auch Schwierigkeiten, einen Verlag zu finden.

Es gab politische Bedenken, es gab Sorgen, von einem Shitstorm überzogen zu werden oder mit Protestbriefen anderer Autoren. Mir war klar, dass Verlage inzwischen sehr auf ihren Ruf bedacht sind, aber wie weit die Ängstlichkeit geht, das hat mich doch überrascht. Das Netz der Selbstverpflichtung und des Bemühens, Ärger aus dem Weg zu gehen, ist sehr fein gesponnen. Es hat die deutsche Gesellschaft schon weit überzogen, das besorgt mich sehr.

Frank Urbaniok ist Professor für forensische Psychiatrie. Er hat ein Buch mit dem Titel "Die Schattenseiten der Migration" veröffentlicht.

Was man Ihnen vorhalten kann: Auf dem Cover ist recht plakativ ein Messer abgebildet. Das könnte darauf schließen lassen, dass viele Migranten Messerstecher seien.

Das Titelbild mag zugespitzt sein, aber ich stehe dazu, auch, weil ich die Diskussion über die Schattenseiten der Migration forcieren möchte. Tatsächlich gibt es in weiten Teilen der Bevölkerung ein gewisses Bedrohungsgefühl im öffentlichen Raum. Viele Menschen haben mir geschildert, dass sie abends bestimmte Bereiche meiden oder dass die Tochter immer mit dem Auto abgeholt wird. Dabei geht es immer um Bedrohung, um Aggressivität und Gewalt bis hin zum Einsatz von Messern. Tatsächlich gibt es eine eklatante Zunahme von Messerkriminalität, auch hier in Zürich. Der Titel sagt auch eindeutig, dass das nicht die Quintessenz von Migration ist, aber es ist ein Teil, es sind die Schattenseiten. Es ist mir wichtig, dass diese Schattenseiten nicht verschwiegen, sondern offen und ehrlich benannt werden.

Wovor sollte man die Augen nicht verschließen?

Wer Transparenz will, muss die Zahlen über Straftaten nationalitätenspezifisch und deliktspezifisch berechnen. Wer das tut, dem zeigt sich, dass Ausländer aus bestimmten Herkunftsländern bei manchen Straftaten stark überrepräsentiert sind. Das geht nicht nur aus polizeilichen Kriminalstatistiken hervor, sondern auch aus Zahlen zu den Verurteilten und den Strafgefangenen.

Worauf führen Sie das zurück?

Die überproportionale Kriminalität ist nur ein Indikator für ein grundsätzliches Integrationsproblem, das sich auch auf anderen Feldern zeigt, beispielsweise bei der Erwerbsquote. Die Wurzel von statistischen Auffälligkeiten ist die mangelnde Integration im neuen Heimatland. Der Staat wird nicht anerkannt, eine Anpassung an die hiesigen Verhältnisse wird abgelehnt. Das muss man zur Kenntnis nehmen und darf es nicht wegreden. Man muss differenzieren und darf nicht alle in denselben Topf schmeißen, aber man muss die Probleme angehen, denn sie sind ein Sprengsatz für unsere Gesellschaft.

Kann man einem Migranten vorwerfen, wie er sozialisiert oder kulturell geprägt ist?

Nein, das nicht. Aber man muss feststellen dürfen, dass seine Sozialisation, dass seine Einstellungen zu Themen wie Staat, Gewalt, Religion, Frauen oder Minderheiten zu Problemen führen können. Beispielsweise gibt es statistische Auffälligkeiten bei häuslicher Gewalt, weil Männer aus anderen Kulturkreisen eine andere Haltung zu Frauen haben. Man versteht, dass diese Männer diese Werte übernommen haben, aber trotzdem muss man Frauen vor ihnen schützen und kann nicht akzeptieren, dass sie sich gegen den deutschen Staat stellen. Ich sage auch nicht etwa, dass alle Menschen aus bestimmten Kulturkreisen so sind, aber ich stelle fest, dass es viel mehr sind, die auch noch in der zweiten und dritten Generation Werte und Einstellungen vertreten, mit denen sie unsere Gesellschaft schwer schädigen. Die Linie verläuft nicht zwischen Inländern und Ausländern, sondern zwischen Inländern sowie integrierten Ausländern und den nicht integrationsfähigen oder integrationsunwilligen Ausländern. Das müssen wir uns klarmachen, und das geschieht zu wenig.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass Integration gelingen kann – über kulturelle und soziale Einflüsse hinweg?

Es gibt zweifellos eine große Integrationsbereitschaft und Menschen, die unsere Gesellschaft bereichern. Ich bin sehr dafür, dass man integrationswilligen Zuwanderern den Aufenthalt und die Berufstätigkeit erleichtert. Aber es gibt eben auch Menschen, die hierherkommen und den Staat, die Gesellschaft und unsere Werte ablehnen. Das ist nicht zu akzeptieren. Diesen Menschen muss meiner Meinung nach unmissverständlich klargemacht werden, dass das nicht toleriert wird. Wir dürfen fordern, dass die zentralen demokratischen Werte des aufnehmenden Landes akzeptiert werden. Es gibt viele Menschen, bei denen das gelingt. Aber es gibt auch welche, bei denen es nicht gelingt, weil sie nicht wollen und/oder nicht können. Das zu unterscheiden gelingt nur, wenn es überhaupt eingefordert wird. Die Gesellschaft muss sich um Integration bemühen, aber auch Migranten haben eine Bringschuld dieser Gesellschaft gegenüber. Wer sie scharf verweigert, hat meiner Meinung nach sein Aufenthaltsrecht verloren. Der Staat hat auch eine Fürsorgepflicht gegenüber Einheimischen.

Sie werfen nicht nur Medien, sondern auch der Politik vor, die Lage zu beschönigen. Inwiefern?

Tatsächlich gibt es in veröffentlichten Statistiken Tricksereien, um die Zahlen zu beschönigen oder manche Zahlen ganz wegzulassen. Das gilt nicht nur für Zahlen zur Kriminalität und zur Erwerbsquote, sondern auch zu den Kosten. Es ist gut, wenn dieses Land in der Lage und bereit ist, einen Preis zu zahlen. Aber man muss ihn nennen. Dies zu verschweigen ist ungemein schädlich, weil das Problem damit negiert oder verharmlost wird. Ohne Transparenz können Probleme nicht angemessen diskutiert werden und können keine Lösungen gefunden werden. Wie soll es so zu einem politischen Konsens für mögliche Maßnahmen kommen, um die Probleme endlich anzugehen? Wenn behauptet wird, dass es keine Probleme gibt, die Bürger aber andere Erfahrungen machen, untergräbt das die Glaubwürdigkeit von Politik. Wir verspielen unser wichtigstes Kapital, wenn wir versuchen, der Bevölkerung eigene Erfahrungen aus ihrem Alltag auszureden, nämlich die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Demokratie und den Staat.

Ein Autor des „Deutschlandfunks“ hält Ihnen vor, dass Ihre Methode unzureichend sei. Was sagen Sie dazu?

Mir wird vorgeworfen, dass ich aus den nackten Zahlen unzulässige Rückschlüsse auf die Ursache zöge. Das ist falsch. Wenn nur wenige soziale und relevante Faktoren in Statistiken einfließen wie Status, Alter und Kriminalität, ist es absurd, daraus Phänomene erklären zu wollen. Es gibt Hunderte Faktoren, die Einfluss haben, in der Statistik werden häufig nur drei oder vier abgeschöpft. Das heißt, dass man sich ein umfassendes Bild nur machen kann, wenn man tiefere Einblicke in das Phänomen hat. Ich befasse mich nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit Tätern. Ich bin forensischer Psychiater und habe mich in den vergangenen 30 Jahren mit sehr vielen Sexual- und Gewaltdelikten befasst. Wer wissen will, warum jemand eine Straftat begeht, muss sich mit der Statistik befassen, keine Frage, aber das reicht nicht aus. Man muss sich die Fälle ansehen, sie verstehen und die Zahlen damit plausibilisieren und erklären.

Dass Sie kulturspezifische Prägungen bei Migranten für die höhere Kriminalitätsquote verantwortlich machen, soll der unzulässige Rückschluss sein.

Die Gründe für die exorbitant erhöhten Kriminalitätsquoten sind im Grunde genommen egal. Denn man muss zunächst einmal die inakzeptablen Fakten zur Kenntnis nehmen. Die Frage, die sich dann bei den Gründen stellt, ist doch vor allem, ob man diese Gründe so verändern kann, dass die überproportionale Kriminalität sinkt. Kriminologen behaupten häufig, dass soziale Ursachen der bestimmende Faktor sind, das Problem also bei der Gesellschaft, also bei uns liegt. Diese Interpretation gibt es als vermeintliche Erklärung von Straftaten seit Jahrzehnten. Wer sich Fälle nicht genauer ansieht und durchdringt, wer die Persönlichkeit von Straftätern nicht beachtet, ist blind für die wesentlichen Ursachen, die mit den Eigenschaften und Haltungen der Täter zu tun haben. Das ist und bleibt ein methodischer Fehler solcher Aussagen.

Haben Sie den Eindruck, dass sich mit der neuen Bundesregierung etwas verändert hat?

Es hat sich etwas verändert, weil der Druck wächst, aus der Bevölkerung und durch die Erfolge der AfD. Das gilt für alle europäischen Länder. Ich habe den Eindruck, dass die Regierungen gerade so viel tun, um die Bürgerinnen und Bürger zu beruhigen. Das ist politisches Kalkül. Es ist richtig, illegale Migration einzudämmen, aber das ist nur ein kleiner Teil des Problems. Es ist also nicht etwa so, dass Schwarz-Rot gezielt und entschlossen Inventur macht, um entsprechend umzusteuern. Aber Kosmetik wird nicht reichen, schon gar nicht, um die AfD schrumpfen zu lassen. Es braucht zunächst eine schonungslose Analyse, und schon allein davon sind wir weit entfernt. Das ist der beste Dünger für extremistische Parteien.

Häufig wird auf Schweden oder Dänemark verwiesen, wo eine striktere Migrationspolitik gilt, in Dänemark verantwortet von Sozialdemokraten. Ist das ein Vorbild für Deutschland?

Meiner Meinung nach ist gerade Dänemark ein gutes Vorbild, weil durch den Kurswechsel im Übrigen auch die Rechtspopulisten zurückgedrängt wurden. In Deutschland ist die Debatte aber deutlich ideologischer und moralischer aufgeladen als in anderen Ländern. Das Gelände ist vermint, man darf manche Ausdrücke nicht verwenden, ohne verunglimpft zu werden, das hat schon totalitäre Züge. Das macht den Spielraum für schonungslose Ehrlichkeit und pragmatische Analysen denkbar klein.

Sie setzen sich auch kritisch mit der Asylgesetzgebung auseinander. Können Sie Ihre Kritikpunkte bitte erläutern?

Ich bin der Ansicht, dass Asylpolitik und Asylrecht eine Frage der nationalen Souveränität sind. Die Länder müssen sie selbst nach demokratischen Grundprinzipien steuern, auch ausgehend von der Frage: Was will dieses Land und was verträgt das Land? Humanitäres Engagement ist richtig und wichtig, aber es kann nicht an eine europäische Gerichtsbarkeit delegiert werden, die mit den Folgen nichts zu tun hat. Das ist ein Teil des Problems.

Sie plädieren für eine „intelligente Migrationspolitik“. Was verstehen Sie darunter?

Im Kern plädiere ich dafür, die großen Potenziale von Migration zu nutzen, zu fördern und zu verbessern und die negativen Nebenwirkungen transparent zu benennen und zu bekämpfen. Denn neben den Schattenseiten gibt es auch Lichtseiten. Das ist kein Gegensatz oder Ausschluss, sondern das sind die beiden Seiten einer Medaille.