Der Bundesrat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres mehrere erst kurz zuvor vom Bundestag beschlossene Gesetze abgesegnet. So kann nun zum Beispiel zum Jahresanfang das Kindergeld steigen. Auch die Steuerentlastung für Bürgerinnen und Bürger kommt. Besser abgesichert wurde auch das Bundesverfassungsgericht. Bürgermeister Andreas Bovenschulte bemängelte in seiner Rede zu diesem Thema im Bundesrat, dass das Gesetz zum Schutze des Bundesverfassungsgerichts zukünftig auch ohne Zustimmung der Bundesländer wieder geändert werden kann. Insbesondere die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte sich gegen eine verbindliche Mitwirkung des Bundesrats ausgesprochen, weil die Unionsabgeordneten befürchteten, dass die Kammer unter Umständen finanzielle Gegenleistungen für ein Entgegenkommen fordern könnte. Doch auch das Engagement der CDU-regierten Länder Nordrhein-Westfalen und Hessen führten nicht zu einem Einlenken der Fraktion in dieser Frage.

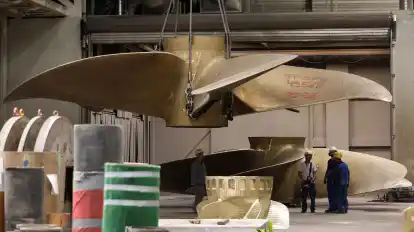

Weiter hat Bremen gemeinsam mit den norddeutschen Küstenländern Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein einen Entschließungsantrag in den Bundesrat eingebracht, mit dem die Finanzierung der deutschen Seehäfen verbessert werden soll. Ziel ist es, die Modernisierung und Weiterentwicklung der Standorte abzusichern. Bürgermeister Andreas Bovenschulte betonte in seiner Rede, dass der Bund bisher keine konkreten Aussagen zur künftigen Finanzierung der Hafeninfrastruktur getroffen hat. Ein umfassender Finanzierungsplan sei jedoch dringend notwendig, um die Ziele der nationalen Hafenstrategie zu erreichen. Bisher gebe es allerdings nur eine Zusage in Höhe von 38 Millionen Euro für alle deutschen Häfen. „Dafür kriegt man heutzutage nicht mal eine kleinere Schule gebaut“, spottete Bovenschulte im Bundesrat.

Vom Tisch ist allerdings eine Verwendung von Erlösen aus der Versteigerung von Offshore-Windparks zu diesem Zweck. Dies war – der WESER-KURIER berichtete – im Kreis der norddeutschen Küstenländer überlegt worden. Doch letztendlich scheiterte eine solche Beteiligung am Einspruch der grünen Landwirtschaftsminister in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die um die Mittel für die Fischerei fürchten. Diese werden ebenfalls aus diesem Topf finanziert. Stattdessen denken die Küstenländer nun über die Einführung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe Häfen nach Artikel 91a Grundgesetz nach oder wollen Finanzhilfen des Bundes nach Artikel 104b Grundgesetz zur gezielten Unterstützung von Investitionen erhalten. Der Antrag der Küstenländer wird nun im Finanzausschuss weiter beraten und könnte im kommenden Jahr beschlussreif sein.

Ähnlich wird auch mit dem Antrag Bremens zur Lockerung der Schuldenbremse verfahren. Finanzsenator Björn Fecker (Grüne) hatte am Freitag im Bundesrat für eine moderate Reform geworben, denn Ökonomen schätzen den Investitionsbedarf auf bis zu 600 Milliarden Euro in den kommenden Jahren. Trotz aller Haushaltsdisziplin ließen sich laut Fecker Ausgaben in dieser Größenordnung aus den Etats von Bund, Ländern und Kommunen nicht stemmen. Die Bremer Initiative sieht daher im Kern vor, den Verschuldungsspielraum für sachgerecht abgegrenzte Investitionen zu erhöhen. Die Kreditaufnahme solle dabei auch weiterhin begrenzt bleiben. Da die Länder einen Großteil der Investitionen stemmen müssen, sollen sie innerhalb einer engen Obergrenze einen Teil der Kredite aufnehmen dürfen, forderte der Finanzsenator.

Gemeinsam mit den Ländern Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern hat Bremen ebenfalls den Gesetzesantrag zur Verlängerung der Mietpreisbremse bis Ende 2029 eingebracht. „Die Verlängerung der Mietpreisbremse ist ein notwendiger Schritt, um Mietsteigerungen einzudämmen und bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu sichern“, sagte Bausenatorin Özlem Ünsal in der Länderkammer.

Zum besseren Schutz der Opfer häuslicher Gewalt wollen die Länder die Täter künftig mithilfe elektronischer Fußfesseln überwachen lassen. Eine entsprechende Initiative des Landes Hessen erhielt eine Mehrheit. Maßnahmen wie Kontaktsperren und Näherungsverbote wirkten nicht effektiv genug, hieß es zur Begründung. Der Bundesrat forderte die Bundesregierung auf, dazu zeitnah einen Gesetzentwurf vorzulegen.

Integration von Asylbewerbern

Weiter beschloss der Bundesrat auf Initiative des Landes Bayern einen Gesetzentwurf zur frühen Integration von Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt. Er sieht vor, dass jedem Ausländer während eines laufenden Asylverfahrens nach drei Monaten die Aufnahme einer Arbeit erlaubt werden kann. Bisher geht das nur für Asylbewerber, die nicht verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. In einer Einrichtung Wohnenden wird die Arbeitsaufnahme frühestens nach sechs Monaten gestattet. Der Gesetzentwurf wird nun in den Bundestag eingebracht.

Zudem wollen die Länder erreichen, dass der EU-Beschluss, ab 2035 keine Neuwagen mit Benzin- oder Dieselmotor mehr zuzulassen, nicht erst 2026, sondern schon 2025 überprüft wird. Die auf Initiative des Saarlandes gefasste Entschließung will bewirken, dass der Wandel hin zu nachhaltigen Antriebstechnologien in Europa und Deutschland nicht zum Verlust von Arbeitsplätzen und Marktanteilen führt. Die Entschließung wird nun der Bundesregierung zugeleitet, die dann entscheiden muss, ob sie sich damit befasst oder nicht.

Zum Auftakt der Sitzung gedachte die Länderkammer der von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti, Roma und Jenischen. Europaweit seien 500.000 von ihnen dem NS-Regime zum Opfer gefallen und in Vernichtungslagern ermordet worden, sagte Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger. „Heute stehen wir hier, um dieser Menschen zu gedenken und um damit dazu beizutragen, dass ihr Leid nie vergessen wird.“ Die SPD-Politikerin betonte: „Unser aller Aufgabe ist, dafür Sorge zu tragen, dass Rassismus und Diskriminierung niemals wieder eine Chance haben.“ Heute seien rund 70.000 Roma und Sinti in Deutschland heimisch.