Das Neun-Euro-Ticket wird dem öffentlichen Personennahverkehr zweifellos mehr und neue Kunden bescheren. Der Preis ist einmalig und konkurrenzlos günstig: Derzeit kostet ein BSAG-Tagesticket acht Euro, für neun Euro bekommt man etwa vier Liter Super E10. Entsprechend wird das Ticket tun, was es soll – Bürgerinnen und Bürger von hohen Energiepreisen entlasten, indem es sie dazu verführt, Bus und Bahn zu nutzen.

Allerdings wird es zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt angeboten. Sowohl Unternehmen wie die BSAG oder der VBN als auch die bundeseigene Deutsche Bahn AG ringen mit Personal- und Infrastrukturproblemen. Corona-Infektionen führen zu Ausfällen, die BSAG musste nicht von ungefähr den Fahrplan ausdünnen. Der Deutschen Bahn fehlen Hunderte Lokführer und Zugbegleiter. Zusätzliche Waggons und Busse können nicht im Handumdrehen auf die Schiene oder Straße gebracht werden.

Experten erinnern an die anfänglichen Erfahrungen mit dem "Schönes-Wochenende-Ticket" für einen Gruppenpreis von 15 D-Mark, das zu chaotischen Zuständen führte. Auf der Ferieninsel Sylt macht man sich entsprechend große Sorgen. Der "Spiegel" berichtete 1995: "Der Kurdirektor von Westerland (...) beobachtete, dass Zugpassagiere durch die Fenster ein- und aussteigen mussten (...) Ein Vertreter des Kieler Wirtschaftsministeriums fühlte sich angesichts von Hunderten wartender Reisender auf dem Bahnhof von Husum zu dem Vergleich hingerissen: ,Das sieht hier aus wie in Sarajevo.'" Insbesondere die Pfingstfeiertage werden zum Stresstest für Reisende und Mitarbeiter werden. Wer mit Kind und Koffer ratlos auf einem Bahnhof strandet, wird sich sehr nach seinem Auto sehnen.

Der dreimonatige Praxistest wirft erneut das Henne-Eier-Problem der Verkehrswende auf: Muss er attraktiver werden, um zum Umstieg zu bewegen – nicht nur zum politischen Spottpreis? Oder braucht er mehr zahlende Kunden, um attraktiver zu werden? Beziehungsweise: Wäre er attraktiv genug, wenn der Supersparpreis beibehalten werden könnte (trotz höherer Energiekosten)? Oder, das wäre der momentane Bremer Weg: Verleidet man Autofahrern den Stadtverkehr so gründlich, dass der Bus- und Bahnverkehr im Vergleich zwangsläufig besser abschneidet?

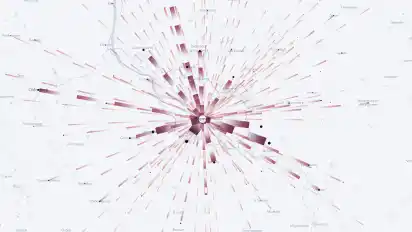

Dass der Vorteil für den Klimaschutz alleine nicht zu überzeugen scheint, zeigen Zahlen: Der Kraftfahrzeugbestand ist im vergangenen Jahr um rund 292.000 Pkw auf 48,54 Millionen gestiegen. Ein Auto verspricht ein größtmögliches Maß an individuellem Komfort, von der Strecke über den Zeitpunkt bis zur Auswahl der Mitreisenden. Im städtischen Nahverkehr mögen die Annehmlichkeiten (keine Parkplatzsuche, kein Stau, keine Reparaturen, kein Eiskratzen) überwiegen, aber im Regional- und Fernverkehr? Die "Wirtschaftswoche" kommentiert: "Grün? Die Bahn? Theoretisch. In der Praxis, im täglichen Erleben, sind die Verspätungen der Bahn für Kunden so teuer, dass der Klimakiller Fliegen wieder attraktiv wird. Berlin, hilf!"

Die Mehrheit der Bürger ist sicherlich bemüht, sich klimafreundlich zu verhalten. Allein die Bereitschaft, Einschränkungen und Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen, ist unterschiedlich ausgeprägt. Politische Appelle reichen da nicht, schließlich wird die Politik selbst ihrer Vorbildfunktion kaum gerecht. Das betrifft weniger Kompromisse wie zum Tempolimit als finanzielle Entscheidungen. Jüngstes Beispiel: Der Bund trägt die Einnahmeausfälle von 2,5 Milliarden Euro, die das Neun-Euro-Ticket auslösen wird. Die Bundesländer wollten 1,5 Milliarden Euro mehr, als Ausgleich für die gestiegenen Energiepreise. Daraus ist nichts geworden.

- Lesen Sie auch: Diese Entlastungen hat der Bundesrat beschlossen

Der Vergleich mag hinken, ganz fern ist er wohl nicht: Der Krieg in der Ukraine hat die Ampelkoalition dazu gebracht, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr auf den Weg zu bringen. Nach jahrelanger Vernachlässigung soll sie in einen angemessenen Zustand versetzt werden. Gewiss – in der Ukraine geht es um Leben und Tod, um Demokratie und Freiheit. Doch der Klimawandel gilt als eine der größten Bedrohungen dieser Zeit. Wo bleibt ein vergleichbares Sondervermögen, um den jahrzehntelang vernachlässigten Schienenverkehr zu ertüchtigen?