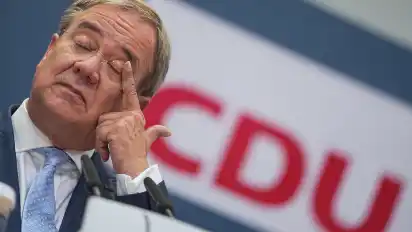

Armin Laschet bleibt fürs Erste verschont. In der Fraktionssitzung am Dienstagabend haben sich die Abgeordneten von CDU und CSU auf einen Kompromiss geeinigt. Für sechs Monate ist Fraktionschef Ralph Brinkhaus wiedergewählt worden, danach sieht man weiter. Damit öffnet sich für CDU-Chef Laschet ein Zeitfenster: Kriegt die SPD bis März keine Koalition mit FDP und Grünen hin, wäre er immer noch der „geborene Verhandler“, wie Brinkhaus das formuliert. Der Vorgang zeigt eindrücklich, wie geschwächt die Union insgesamt ist.

Die einstigen Volksparteien CDU und CSU liegen mit der SPD gleichauf. Das ganze Land, aber vor allem die Vertreter der Union, werden sich erst noch an den offensichtlichen Bedeutungsverlust gewöhnen müssen. Dass Armin Laschet damit erkennbar Schwierigkeiten hat, kommt problemverschärfend hinzu. Ein Vorsitzender, der nicht einmal seine eigene Niederlage einzugestehen vermag, begibt sich ins Abseits konservativer politischer Kultur. Und eine Unionsfamilie, die um des puren Machterhalts willen ihren offensichtlich gescheiterten Kanzlerkandidaten stützt, zeigt mangelndes Selbstbewusstsein.

Dass es so weit kommen konnte, ist nicht allein in der Person Armin Laschet begründet. Ganz klar, der Sechzigjährige hat im Wahlkampf Fehler gemacht und Olaf Scholz so gut wie keine. Doch vom Tag seiner Wahl zum Parteivorsitzenden im Januar an war er für die Hälfte der CDU nur zweite Wahl. Im Gegensatz zu Friedrich Merz war Laschet der personifizierte Wunsch nach Kompromiss und gedämpfter Tonalität. Eine hauchdünne Mehrheit wollte es so.

Was man dem Aachener aber vorwerfen kann, sind Selbstüberschätzung und das grandiose Verkennen der Machtverhältnisse. Es war klar, dass nach der Ära von Angela Merkel buchstäblich alles neu sortiert werden müsste, in der Union hielt sich daher niemand mehr an Fairnessregeln. Laschet hatte nicht nur alle Hände voll zu tun, aus der Parteizentrale heraus seinen Wahlkampf zu organisieren. Er musste auch erkennen, dass Markus Söder ihm die Kanzlerkandidatur wegschnappen wollte. Bis kurz vor dem Wahltermin stichelte der gedemütigte CSU-Chef gegen den CDU-Vorsitzenden. All dies hat zur Selbstverzwergung der Union beigetragen.

Entsprechend durchschaubar waren Söders finale Charmeoffensiven mit gemeinsamem Würstchenessen in Nürnberg und einem Bierzeltauftritt. Laschet hätte gewarnt sein können und müssen, wie viel Unmut über ihn hereinbrechen würde, wenn die Union wie prognostiziert unter dreißig Prozent bleiben würde. Aber vorbereitet hat er sich darauf nicht. Sein machtpolitischer Partner Jens Spahn hat prompt am Montag im "Spiegel" einen Generationswechsel gefordert. Dass Laschet mit sechzig Jahren nicht mitgemeint ist, war klar.

Armin Laschet hat versucht, zu retten, was noch zu retten ist: seine eigene Macht. In einer irritierenden Pressekonferenz hat er sich am Montag nach der Wahl kurz in Selbstkritik geübt, um anschließend so zu tun, als wäre es der Wählerwunsch, dass die Union regiert. Mit 24,1 Prozent bei knapp neun Prozentpunkten Verlust ist genau das Gegenteil der Fall. Dass Laschet sich mit seinem beharrlichen Verweigern der Realität selbst zum Verhandlungspartner von FDP und Grünen gemacht hat, rettet ihn möglicherweise durch die Zeit der Regierungsbildung.

Tatsächlich besteht für Laschet noch eine kleine Chance, Kanzler einer Jamaika-Koalition zu werden. Aber was für eine Regierung sollte das sein, deren Chef durch pures Beharrungsvermögen in diese Position gekommen wäre? Noch dazu bei einer Partei und einer Fraktion, die tief zerstritten sind? Das Land braucht eine Führungsfigur, der die Bürgerinnen und Bürger vertrauen können.

Zugegeben, auch Angela Merkel hatte dieses Vertrauen vor 16 Jahren nicht. Aber zumindest war sie keine Regierungschefin, von der man bereits vor Amtsantritt gewusst hätte, dass es ihr in erster Linie um sich selbst ging. Erst das Land, dann die Partei, dann die Person – Armin Laschet ist gerade dabei, dieses eherne Prinzip zu seinen Gunsten zu drehen.