Nach dem Sieg der italienischen Rechten herrscht in Brüssel Kater-, aber keine Endzeitstimmung. Zu viel Erfahrung hat die Gemeinschaft mittlerweile mit rechten Regierungen gesammelt, als dass die EU-Vertreter in Panik verfallen würden. Bislang hat sich die Union stets als widerstandsfähig erwiesen, und auch Giorgia Meloni, sollte sie denn Regierungschefin werden, dürfte schnell in der Realpolitik ankommen – und hoffentlich aufwachen. Will sich die rechtsradikale Italienerin im Kreis der Mitgliedstaaten isolieren, indem sie sich mit Europas Ober-Blockierer Viktor Orban zusammentut?

Mit dem autokratisch regierenden Ministerpräsidenten Ungarns pflegte sie bislang ein enges Verhältnis, doch er steht aufgrund seiner Treue zu Wladimir Putin seit Monaten allein da. Und Meloni unterstützt anders als ihr Vorbild nicht nur die Sanktionen gegen Russland, sondern braucht zur Entlastung der Bürger und damit für innenpolitische Erfolge vor allem die Finanzmittel aus Brüssel. Der hoch verschuldete Staat erwartet noch die sukzessive Auszahlung von 191,5 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU.

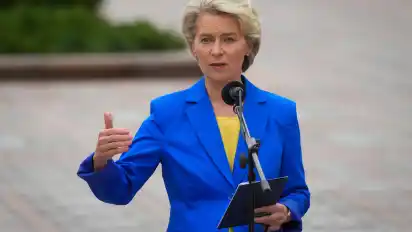

Es dürfte kaum Zufall sein, dass ausgerechnet am Dienstag, nur zwei Tage nach Melonis Sieg, die Kommissionschefin Ursula von der Leyen dem südeuropäischen Land die nächste Tranche von 21 Milliarden Euro in Aussicht stellte. Dabei handelt es sich um zehn Milliarden Euro an Zuschüssen, Geld also, das nicht zurückgezahlt werden muss. Der Rest ist ein Darlehen an Rom. Dies seien „einmal mehr gute Nachrichten für Italien“, sagte die Deutsche, und – kaum überraschend – klang es fast wie eine Drohung. Denn die Hilfen sind an einen umfassenden Reformplan gekoppelt, auf deren Umsetzung die Brüsseler Behörde auch unter der neuen italienischen Regierung bestehen wird.

Aber auch wenn der Widerstand der Rechtspopulisten im Kreis der 27 Partner weniger groß als befürchtet ausfallen sollte, ist der Erfolg des Bündnisses in Italien – immerhin Gründungsmitglied und drittgrößte Volkswirtschaft der EU – ein weiterer Schlag für den Block. Die Frage bleibt, ob die EU aus den Entwicklungen der vergangenen Jahre endlich ihre Lehren zieht. Sie muss schneller reagieren, wenn ihre Bürger unter den Folgen der vielen Krisen ächzen oder in existenzielle Not geraten. Und sie muss endlich einheitliche Lösungen liefern bei Streitthemen, die Rechtsextreme für sich ausschlachten, wie in der Migrationspolitik, wo in der Union seit Jahren Stillstand herrscht. Ein Kompromiss zur fairen Verteilung von Flüchtlingen etwa fehlt bis heute.

So schwindet Vertrauen. Eine ständige Selbstbeweihräucherung seitens der EU-Eliten lassen am Ende nur Populisten erstarken. Ob Brexit, Rechtsstaatlichkeitsprobleme in Ungarn und Polen oder Wahlergebnisse wie kürzlich in Schweden und nun in Italien – die EU wäre gut beraten, ihre naive Selbstüberschätzung abzulegen.

Gleichwohl haben die vergangenen Wochen die europäische Spitze der Christdemokraten entlarvt. Der Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, wird zurecht für seine Unterstützung von ?Silvio Berlusconis Forza Italia attackiert. Man fragt sich, was ihn geritten hat. Der CSU-Politiker präsentiert sich gerne als liberaler Verteidiger von Rechtsstaat und Demokratie. Doch es reicht nicht, in diesem Sinne Sonntagsreden zu schwingen gegen Rechtsextremismus, wenn er und seine Fraktion am Ende aus Machtwillen einen zwielichtigen Politiker unterstützen, der auf ein Bündnis mit Rechtsaußenparteien setzt?.

So verschiebt sich der Diskurs zulasten der Demokratie immer weiter nach rechts, und Europa ist zunehmend mit einer Vielzahl von Mischformen konfrontiert. Die etablierten Konservativen kuscheln mit den Hardlinern, Neofaschisten nehmen Elemente der Mainstream-Christdemokraten auf. Meloni, die sich einerseits vom postfaschistischen Vermächtnis ihrer Partei nicht lösen will und andererseits in ihrer Kernpolitik kaum vom europäischen Mainstream-Konservatismus zu unterscheiden ist, verkörpert den Zusammenbruch der ehemals klaren Barriere. Das stellt nicht nur für Europa eine Gefahr dar.