Frau Hepe, wie viele Menschen in Bremen erkranken im Jahr neu an Krebs?

Susanne Hepe: Laut Bremer Krebsregister gibt es etwa 4200 Neuerkrankungen pro Jahr in Bremen und Bremerhaven. Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, jede Neuerkrankung an das Register zu melden.

Welche Krebserkrankungen treten am häufigsten auf?

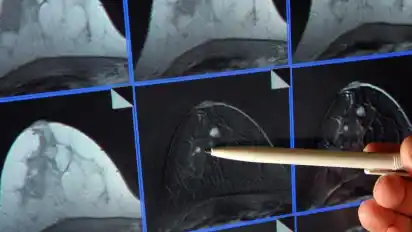

Bei Männern steht Prostatakrebs an erster Stelle, gefolgt von Lunge-, Darm- und Blasenkrebs. Bei den Frauen tritt am häufigsten Brustkrebs auf, mittlerweile an zweiter Stelle Lungenkrebs. Das war vor einigen Jahren noch anders, lange Zeit haben Männer mehr geraucht, die Frauen haben aufgeholt und das zeigt sich auch durch den Anstieg der Lungenkrebs-Diagnosen. An dritter Stelle folgt Darmkrebs.

Die Diagnose Krebs ist immer ein Schock, auch wenn die Behandlungsmöglichkeiten heute besser als jemals zuvor sind. Welche Unterstützung bietet die Bremer Krebsgesellschaft – und was sind die drängendsten Fragen, mit denen die Patienten und Patientinnen zu Ihnen kommen?

Zum einen wünschen sie sich psychische Begleitung, häufig auch die Erklärung von Befunden oder Arztbriefen. Wichtig ist: Wir bieten keine medizinische Beratung oder onkologische Zweitmeinung. In unserer Beratung geht es vor allem um die Begleiterscheinungen und Folgen der Krebserkrankung. Dazu gehören auch sozialrechtliche Fragen: Wir helfen bei der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises oder Reha-Anträgen, es geht um Krankengeld oder Erwerbsminderungsrente. Mit den medizinischen Fortschritten bei der Behandlung nimmt das Thema Rückkehr in den Beruf eine große Rolle ein; das Durchschnittsalter der Ratsuchenden liegt bei Ende 50. Wenn man sonst davon ausgeht, dass das Durchschnittsalter bei einer Krebserkrankung Anfang 70 ist, suchen durchaus jüngere Menschen den Kontakt. Ein Grund ist vermutlich, dass viele an Brustkrebs erkrankte Frauen zu uns in die Beratung kommen. Die Diagnose Brustkrebs wird in der Mehrheit der Fälle nach dem 45. Lebensjahr gestellt.

Susanne Hepe ist Fachärztin für Chirurgie und seit August 2021 Leiterin der Beratungsstelle der Bremer Krebsgesellschaft. Hepe hat eine Zusatzqualifikation als Psychoonkollogin. Zuvor war sie seit 2004 Leiterin der Akademie für Fortbildung der Ärztekammer Bremen.

Vor Ihnen sitzt ein Mensch, der vor Kurzem die Diagnose Krebs erhalten hat. Wie erleben Sie persönlich diese Momente, und was können Sie diesem Menschen sagen?

Wichtig ist erst einmal: zuhören. Und dass man aushält, was dieser Mensch gerade durchleidet und erlebt. Manche Schicksale gehen einem sehr unter die Haut. Man schaut, was jemand jetzt braucht, bis hin zu konkreten Hilfsangeboten. Selbsthilfe ist ein sehr großes Thema, um Halt zu finden, sich gegenseitig austauschen zu können und zu sehen, was andere in der Situation getan haben, wie es ihnen ergangen ist.

Sind Selbsthilfegruppen für jeden etwas?

Das ist sehr typabhängig. Manche Menschen sind eher zurückhaltend, weil sie Sorge haben, dass die Schicksale anderer sie zusätzlich belasten. Für andere ist der Austausch dagegen sehr hilfreich. Es muss bei Selbsthilfegruppen aber auch nicht immer um den Krebs gehen. Wir haben zum Beispiel eine Drachenboot-Mannschaft mit eigenem Drachenboot. Weltweit gibt es die sogenannte Pink Paddling-Bewegung.

Was bedeutet Pink Paddling?

Das sind Frauen mit Brustkrebs, die paddeln. Es gibt auch medizinische Hintergründe: Beim Paddeln kommt es zu einem Bewegungsablauf, der nachgewiesenermaßen den Lymphabfluss in dem Arm auf der betroffenen Seite verbessert. Das Team im Drachenboot ist auch eine Art Selbsthilfegruppe, aber es geht eben nicht nur um den Krebs, sondern darum, gemeinsam Sport zu treiben oder einfach ausgelassen zu sein. Dazu gibt es noch einige Bretter zum Stand-up-Paddling.

Ein besonderes Projekt heißt Pegasus – an wen richtet sich dieses Angebot?

Pegasus ist eines unserer Herzensanliegen. Es ist ein Gruppenangebot für Kinder und Jugendliche zwischen drei und 18 Jahren, deren Eltern oder Geschwister an Krebs erkrankt sind. Pegasus ist vor gut 20 Jahren durch die Initiative der Bremer Musiktherapeutin Marie-Luise Zimmer entstanden. Das Konzept dahinter: Kindern und Jugendlichen einen Raum zu geben, in dem sie ihre Gefühle, Ängste und Gedanken ausdrücken und aussprechen können. Oder für einen kurzen Moment ihre Sorge vielleicht vergessen können. Für kleine Kinder gibt es eine musiktherapeutische Begleitung, sie können Instrumente ausprobieren und spielen. Das ist ein gutes Vehikel, um mit ihnen in Kontakt zu kommen. Die Jugendlichen haben eher das Bedürfnis zu reden, für sie gibt es Gruppen, die von einer Sozialpädagogin geleitet werden.

Wie erleben Kinder die Krebserkrankung von Mutter oder Vater, Schwester oder Bruder?

Kinder haben feine Antennen für Gefühlslagen. Wenn Eltern, um ihre Kinder zu schützen, nicht mit ihnen sprechen, machen diese sich oft Sorgen und übernehmen nicht selten auch Verantwortung, indem sie denken, sie seien schuld an der Situation. Eltern sollten versuchen, ausgehend von der Lebenswelt der Kinder, Dinge zu erklären. Dabei unterstützen wir.

Seit einiger Zeit gibt es Berufslotsinnen bei der Bremer Krebsgesellschaft. Was kann man sich darunter vorstellen?

Dahinter verbirgt sich eine Machbarkeitsstudie, finanziert von der Deutschen Rentenversicherung und durchgeführt von der Uni Bonn. Es geht um eine spezialisierte Beratung zum Thema Krebs und Arbeit. Arbeit kann wie ein Anker sein, gibt Struktur und ermöglicht soziale Kontakte. Viele Menschen mit einer Krebserkrankung wollen arbeiten, wir versuchen, sie darin zu unterstützen. Die Beratung ist ergebnisoffen. Es geht etwa darum, wie ein Arbeitsplatz aussehen muss, wenn man nach der Therapie nicht mehr so leistungsfähig ist wie früher. Ob es die Möglichkeit gibt, andere Aufgaben zu übernehmen. Zwei Mitarbeiterinnen sind als Berufslotsinnen geschult.

Das Motto des Weltkrebstages an diesem 4. Februar lautet "Versorgungslücken schließen". Wo sehen Sie die größten Lücken aus Sicht der Patienten?

Zeit zu haben, ist für die betroffenen Menschen immens wichtig. In den Krankenhäusern gibt es oft einen hohen zeitlichen Druck und wenig Möglichkeiten für die Patienten, Fragen zu stellen oder ein Zweitgespräch zu führen. Dies ist eine Lücke, das muss man klar sagen. Auch der Sozialdienst und Psychoonkologen in den Kliniken sind personell meist nicht so ausgestattet, dass alle Patienten besucht und entsprechend unterstützt werden können. Häufig sind auch die Aufenthaltszeiten in den Krankenhäusern sehr kurz. An dieser Stelle ist es gut, einen Anlaufpunkt wie Beratungsstellen der Krebsgesellschaften zu haben – gerade auch die psychische Unterstützung ist sehr wichtig, denn die Psyche kommt meistens zu kurz.

Warum ist das so?

Krebs ist anders als viele andere Erkrankungen. Krebs erschüttert das ganze Leben, und es wird auch nicht mehr so wie vorher. Das ist einfach so. Es gibt irgendwann eine neue Normalität, aber man kommt nicht zurück in sein altes Leben. Diese Erkenntnis reift irgendwann im Laufe der Erkrankung. Hierbei Unterstützung zu haben, ist ganz wichtig.

Neben der Beratung von Menschen, die an Krebs erkrankt sind, gibt es Projekte zur Krebsprävention, öffentliche Vorträge, Aktionstage und alle zwei Jahre einen großen Krebskongress. Die Angebote sind kostenfrei, wie werden sie finanziert?

Zunächst ist die Bremer Krebsgesellschaft ein Verein mit fast 1000 Mitgliedern. Deren Beiträge und private Spenden waren mehr als 30 Jahren die finanzielle Grundlage für die Arbeit in der Bremer Krebsgesellschaft. Seit Oktober 2020 gibt es eine anteilige Finanzierung der Beratung durch die Krankenkassen und die Senatorin für Gesundheit. Das ist schon eine Erleichterung. Ein großer Teil unseres Angebotes ist aber weiterhin nur durch Spenden möglich. Aktionen, wie der jährliche Lauf zur Venus und die Gala gegen Krebs, zu der unser Kuratorium alle zwei Jahre einlädt, tragen erheblich zum Spendenaufkommen bei. Dabei zählt aber auch die Unterstützung durch Kooperationspartnerinnen und -partner, die uns bei der Umsetzung helfen.

- Das Gespräch führte Sabine Doll.