Die meisten Menschen fühlen sich mit ihrer Heimat stark verbunden. Heimat ist da, wo das Herz schlägt, finden viele. Sie Herr Weisser sagen, dass das Smartphone als Heimat immer wichtiger wird. Wie meinen Sie das?

Michael Weisser: Der Begriff Heimat wird meist mit einer glücklichen Kindheit verbunden und mit der Sehnsucht, dieses Gefühl der Geborgenheit zu bewahren. Heimat wird dort empfunden, wo man sich wiederfindet in der Kultur, in der Sprache, in vertrauten Räumlichkeiten mit vertrauten Menschen und mit Wertschätzung. Das Smartphone erfüllt zunehmend die Sehnsüchte nach Information, Zerstreuung und Verstandenwerden sowie nach Austausch mit Anderen. Es bewahrt die Erinnerungen und bietet die Präsentation, Bestätigung und Ausbreitung des Egos. Das Smartphone ist immer dicht am Körper, kennt die Vorlieben und Abneigungen, erleichtert das Konsumieren und bewahrt alle Geheimnisse. All dies erzeugt ersehnte Bestätigung und gibt in der mobilen Welt das wichtige „Heimatgefühl“.

Was ist denn Heimat für Sie persönlich?Ich habe entdeckt, dass ich drei Heimaten habe: Die der unbeschwerten Kindheit am Meer in Cuxhaven, die der jugendlichen Ausbildung in Bonn und die der Anwendung von allem Gelernten in Bremen.

Wir haben in unserer Region viele Heimatvereine. Sie beschäftigen sich mit Vergangenheit und Gegenwart und sorgen für den sozialen Zusammenhalt. Wie können sie sich für die Zukunft wappnen, vor allem in der zunehmend digital-vernetzten Gesellschaft?Der Begriff „Heimatverein“ klingt verstaubt, und von diesem Staub muss sich dieser Begriff befreien, um in Zukunft die nachwachsenden Generationen einzubinden und lebendig zu sein.

Auf was sollte sich denn die Heimatforschung richten?Sie ist nicht nur eine Sammlung historischer Artefakte, sondern richtet auch den Blick auf die eigene Geschichte mit der Frage: Woher komme ich? Wo stehe ich gerade und wohin will ich. Die Zukunft ist unabwendbar digital, und deshalb muss sich die Erforschung der Heimat konstruktiv mit neuen Möglichkeiten experimentieren. Heimatforschung ist ein kommunikatives Miteinander von Menschen, um sich Geschichte zu vergegenwärtigen, um aus Geschichte zu lernen und um Zukunft besser zu gestalten. Geschichte muss in allen verfügbaren Medien erfasst, archiviert, transportiert und damit lebendig gemacht werden. Wo sind zum Beispiel die Klänge eines Ortes oder die Bewegungen in Filmen erfasst? Und wie spielen diese Medien zusammen und machen Heimatforschung attraktiv, wirksam und für alle Interessenten verfügbar?

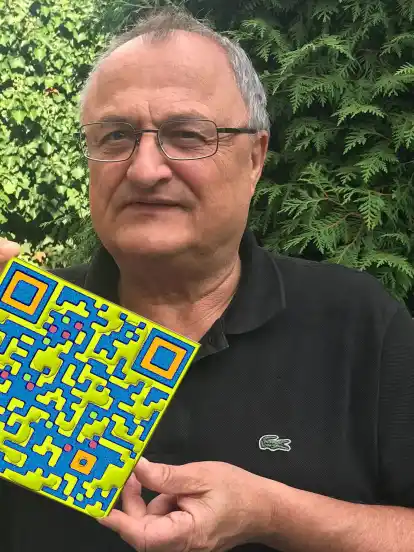

Und Sie setzen auf den QR-Code, Herr Weisser.Ja, die analogen Schriften zum Beispiel müssen dringend über QR-Codes mit dem digitalen Internet verbunden werden, denn nur dort findet die Zukunft der Archivierung und der globalen Verfügbarkeit und Aktualisierung von Informationen statt.

Sie sind Medienkünstler, Musikproduzent und Science-Fiction-Autor, und jetzt haben Sie auch den Bremer Heimatpreis bekommen. Sicher ist das eine ganz besondere Ehre für Sie, oder?Mich interessiert der Bogen von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft. Mich interessiert die Spannung zwischen der vertrauten Nähe und der fremden Ferne, zwischen der beruhigenden Sicherheit und dem prickelnden Risiko. Die Verleihung des Bremer Preises für Heimatforschung an mein Projekt „Bremen-Ansichten“ hat mich insoweit sehr gefreut, als hier keine traditionelle Arbeit ausgezeichnet wurde, sondern die Jury der Bremer Wittheit auf Innovation und digitale Zukunft gesetzt hat. Meine „Ästhetische Feldforschung“ zu Bremen richtet den geschärften Blick der Kunst auf weitgehend Unbekanntes. Hier geht es darum, die Stadt mit ihren Atmosphären, Architekturen und Objekten zu entdecken und den „Spirit“ mit der „DNA“ der Hansestadt Bremen herauszuarbeiten.

Dabei kommen ganz bewusst Ihre subjektiven Ansichten heraus. Ich kann mir vorstellen, dass einige professionelle Historiker mit dieser Art der Geschichts- und Heimatforschung Probleme haben, da Fakten auf der Strecke bleiben. Was sagen Sie denen?Eine Historie, die nur aus „objektiven“ Fakten besteht, ist seelenlos. Geschichte wird von Menschen gemacht, und dramatische Ereignisse sind sehr oft geprägt von ganz persönlichen Regungen wie Eifersucht, Neid, Hass, Liebe, Sehnsucht oder Neugier. Unsere Sicht auf die Welt und unser Empfinden ist nicht objektiv, sondern überaus subjektiv. Es müssen keine Fakten auf der Strecke bleiben, wenn man sich als ambitionierter Künstler dem Thema „Heimat“ widmet und dabei ganz persönliche, provokante, inspirierende Interpretationen entwickelt, die zur Diskussion anregen und die wissenschaftliche Variante der Heimatforschung sinnvoll ergänzen.

Sind digitale Quellen wie etwa Webblogs, Twitter- oder Facebookposts für Sie auch heimatgeschichtliche Quellen?Digitale Quellen werden zunehmend Ausdruck des 21. Jahrhunderts. Sie repräsentieren Meinungen und Schilderungen, die ebenso wichtig sind wie analoge Briefe oder Dokumente. Aber es stellt sich die Frage, wie diese Quellen ausgewählt und wie sie archiviert werden. Das digitale Internet ist sehr schnell und flüchtig. Deshalb muss man solche Quellen durch professionell angelegte Quellensammlungen archivieren.

Kann die Digitalisierung der Geschichte oder Regionalgeschichte in Ihren Augen auch zu ihrer Trivialisierung führen?Die bloße Digitalisierung von Daten führt nicht automatisch zu einer Trivialisierung. Trivial wird es, wenn es beliebig wird, wenn keine Bedeutungen erkannt und berücksichtigt werden. Die Welt wird immer komplexer und es wird immer wichtiger, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können. Deshalb ist Heimatforschung eine ernst zu nehmende Disziplin, die gelernt sein will. Sie verwaltet nicht nur Fakten, sondern Sinnzusammenhänge und Werte, in denen Menschen gelebt haben und in denen sie künftig leben werden.

Das Interview führte Irene Niehaus.Michael Weisser (70) ist ein deutscher Medienkünstler, Musikproduzent, Grafiker und Science-Fiction-Autor. Er ist auch Preisträger der Bremer Wittheit für Heimatforschung. Weisser wohnt in Bremen.

Talk-Gast beim Art-Festival

Michael Weisser ist beim Randlage Art-Festival in Worpswede am Mittwoch, 9. Oktober, Talk-Gast und spricht ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) über die Verbindung von Heimatforschung und Science-Fiction in der digitalen Gesellschaft mit anschließender Diskussion. Die Veranstaltung findet im Alten Rathaus, Bergstraße 1, statt. Der Eintritt für die abendliche Talkrunde kostet sechs Euro, ermäßigt fünf Euro. Für Besitzer eines Festivalpasses von 29 Euro, ermäßigt 19 Euro, sind alle Rahmenveranstaltungen frei. Aufgrund der begrenzten Raumsituation sollten Tickets im Vorfeld online unter www.kw-randlage.de reserviert werden.