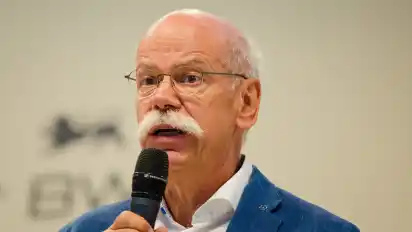

Als Chef einer Markenikone ist er selbst zur Marke und zum Star stilisiert worden. Dieter Zetsche unterschied sich stets deutlich von anderen Topmanagern der Branche. Nicht nur wegen seines legendären Walross-Schnauzers, den Auftritten in Turnschuhen und Jeans. Zetsche beweist Entertainer-Qualitäten, er besitzt die Fähigkeit zu Ironie und Selbstironie. Unter den wichtigen Autobossen ist der Daimler-Chef derjenige mit der längsten Amtszeit und der mit Abstand längsten Erfolgssträhne, auch wenn letztere kürzlich jäh beendet wurde.

Nun steht fest, was schon seit Längerem erwartet worden war: Zetsche wird sein Amt im kommenden Frühjahr abgeben, um – so der Plan – 2021 an die Spitze des Aufsichtsrats zu rücken. Ola Källenius, derzeit Entwicklungschef, wird sein Nachfolger. Beide sind durch und durch Daimler-Gewächse. Källenius, Jahrgang 1969, ist seit 1993 in dem Stuttgarter Konzern.

Der gebürtige Frankfurter Zetsche verbrachte dort mehr als sein halbes Leben. 1976 begann der promovierte Ingenieur in der Forschungsabteilung. Zwischenzeitlich war er Chef der früheren US-Tochter Chrysler und machte in Werbespots mit selbstparodistischem Einschlag als „Dr. Z“ Furore, der alles über Autos weiß. Nach seiner Ernennung zum Daimler-Vorstandschef im Jahr 2006 beendete er die unglückliche deutsch-amerikanische Auto-Ehe.

Zetsches größtes Verdienst war wohl die konsequente Fokussierung von Mercedes als deutscher Autobauer der gehobenen Kategorie. 2011 gab er das Ziel vor, die Premium-Rivalen BMW und Audi nicht nur beim Absatz, sondern auch bei der Rentabilität bis 2020 zu überholen. Mercedes schaffte es schon 2016. Was ihn endgültig zum Branchen-Superstar aufsteigen ließ. Das Geheimnis des Erfolges war die größte Modelloffensive in der Geschichte des Unternehmens, mit einem massiven Ausbau der SUV-Flotte, einem sportlicheren und aggressiveren Design und einem Marketing, das Jüngere beziehungsweise sich jung Fühlende anspricht – daher die Turnschuhe. Mercedes eilte von Rekord zu Rekord.

Doch zuletzt hatte Zetsche schwer zu kämpfen, mit schrumpfendem Absatz, mit geringeren Gewinnen und mit dem Abgasskandal. Im Juni gingen die Verkaufszahlen von Mercedes erstmals seit langer Zeit zurück. Im Juli und August verschärfte sich der Negativtrend. Eine Korrektur der Gewinnprognosen kam hinzu. Ein mehrfacher Modellwechsel drückte die Verkäufe. Und Mercedes wurde zum Opfer des Handelsstreits zwischen USA und China: Strafzölle der Volksrepublik treffen nun auch Mercedes-SUV, die in den Vereinigten Staaten gefertigt werden.

Der Ruf ist angekratzt

Und dann noch die Demütigung durch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Er bestellte Zetsche Ende Mai ins Verkehrsministerium ein. Der Daimler-Chef musste sich durch ein Blitzlichtgewitter kämpfen. Abends war das in der Tagesschau zu sehen, nebst der Meldung, dass die Experten des Kraftfahrtbundesamtes illegale Abschaltvorrichtungen bei Mercedes-Autos gefunden hätten. In Berlin erzählt man sich, dass diese Inszenierung auch eine Rache-Aktion gewesen sei, weil Zetsche sich zuvor mehrfach hochmütig gegenüber Spitzenpolitikern gezeigt habe.

Der Ruf des Top-Managers ist jedenfalls seither angekratzt. Immerhin hatte er kurz nach Bekanntwerden des Abgasbetrugs bei Volkswagen erklärt: „Bei uns werden keine Abgaswerte manipuliert.“ Das ist auch nach wie vor die offizielle Sprachregelung. Allerdings musste der Konzern inzwischen einräumen, dass in unabhängigen Tests von Dieselautos auf der Straße Werte des giftigen Stickoxids gemessen wurden, die weit über den zulässigen Werten liegen. Der Konzern rechtfertigt dies damit, dass das zum Schutz des Motors notwendig sei, was höchst umstritten ist.

Die Ungereimtheiten beim Abgasskandal sind auch der Grund dafür, dass intern heftig darüber diskutiert wurde, ob sich Zetsches Zukunft tatsächlich an der Spitze des Aufsichtsrats abspielen wird. Doch die Kritiker, die vor allem aus den Reihen der Arbeitnehmervertreter kommen sollen, zogen den Kürzeren. Geplant ist, dass der Manager nach einer zweijährigen „Cooling-off-Periode“ im Frühjahr 2021 in das Kontrollgremium einzieht und den Posten von Manfred Bischoff übernimmt.

Wie sein Vorgänger soll Källenius nächstes Jahr ein Doppelchef werden: Boss der Marke Mercedes und Vorstandsvorsitzender des Konzerns. Der Schwede mit dem sympathisch nordischen Akzent galt schon länger als Kronprinz. Bei Präsentationen auf Automessen war er zuletzt derjenige, der für Science-Fiction-Einlagen zuständig war. Futuristische Roboterautos mit Elektroantrieb präsentiert er besonders gerne. „Früher war das Auto eine Insel, jetzt ist es Teil einer vernetzten Welt“, sagte Källenius im vergangenen Jahr auf der Auto-Digital-Konferenz des WESER-KURIER, wo er als Referent auftrat.

Källenius ist es auch, der eines der wichtigsten Konzernprojekte betraut: Die Entwicklung einer eigenen Elektroauto-Plattform für Daimlers neue Fahrzeugfamilie. Denn damit kann der Hersteller bislang nicht aufwarten. Das erste neue Elektromodell EQC, das ab 2018 verkauft werden soll, wird im Bremer Werk auf der Plattform der Geländelimousine GLC gebaut. Doch Experten sind sich einig, dass ein dauerhafter Erfolg im Wettstreit mit neuen Rivalen wie Tesla nur mit einer eigens für E-Autos konzipierten technischen Basis gelingen kann. Sie zu schaffen, ist ab dem kommenden Jahr nun endgültig Chefsache.

++ Diese Meldung wurde um 20.35 Uhr aktualisiert. ++

Zetsche war im Oktober 2016 bei der Konferenz „AutoDigital", die der WESER-KURIER ins Leben gerufen hat, zu Gast. Mehr darüber erfahren Sie im Dossier.