Rückblickend formulierte es Altbürgermeister Hans Koschnick einmal so: „Das Jahr 1973 wurde das Jahr des Trassenkampfes.“ Mit der kreativen Verfremdung des Begriffs Klassenkampf hatten die Hauptakteure des Widerstands gegen das verkehrspolitische Großprojekt Osttangente, das im Bereich des Ostertorviertels Mozarttrasse genannt wurde, eine griffige Formel gefunden. Und wenn man aus diesem ereignisreichen Jahr einen besonderen Moment herausheben will, wird man kaum um die Einwohnerversammlung des Stadtteilbeirats Mitte herumkommen, die vor 50 Jahren, am 10. Juli 1973, im Chorprobensaal des Theaters am Goetheplatz stattfand.

„Ich hatte noch nie solch eine Situation erlebt, in der in einem Moment alles bisher Gültige ins Wanken geriet“, sagt Detlev Kniemeyer. Der damals 35-jährige Oberbaurat beim Stadtplanungsamt und spätere Leiter des Bremer Planungsamtes war bei der, wie der WESER-KURIER schrieb, „zweieinhalbstündigen erregten Diskussion“ dabei. Um besser zu verstehen, worum es ging, muss kurz der planerische Gesamtzusammenhang skizziert werden, in dem die Trassenplanung stand.

Lange Vorgeschichte

In den 1920er- und frühen 1930er-Jahren hatten Stadt- und Verkehrsplaner vorgeschlagen, ein sogenanntes Tangentenviereck leistungsstarker Hauptverkehrsstraßen anzulegen. Dadurch sollte der Stadtkern gut erreichbar, zugleich aber vom Durchgangsverkehr freigehalten werden. In den großen Stadtumbauplänen der NS-Zeit tauchte das Modell wieder auf. Und es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg erneut aufgegriffen.

Die rasche Automobilisierung schien das nahezulegen, und große kriegszerstörte Bereiche erleichterten die Umsetzung. Es begann Anfang der 1950er-Jahre mit der Anlage der Neuenlander Straße als Südtangente. In den 1960er-Jahren folgten der Ausbau der Oldenburger Straße mit der Stephanibrücke zur West- sowie des Breitenwegs mit der Hochstraße zur Nordtangente, die bis zum Rembertikreisel führte. Hier sollte nach Süden der erste Bauabschnitt der Osttangente anschließen, der aufgrund seines Parallelverlaufs zur Mozartstraße Mozarttrasse genannt wurde.

Über eine neue Ostbrücke sollte die Osttangente weiter über den Stadtwerder bis zum Deichschart verlaufen. Und von dort war ein Abschnitt etwa im Verlauf des Kirchwegs bis zur Südtangente geplant, mit einem Zubringer zum Flughafen. Im Unterschied zu den anderen Bauabschnitten griffen die Planungen der Osttangente unmittelbar in belebte Wohnquartiere ein, die im Krieg relativ wenig Schaden genommen hatten. Das betraf vor allem das Remberti- und das Ostertorviertel. Was das bedeutete, konnte man schon nach dem Abschluss des östlichen Teils der Nordtangente am Rembertikreisel besichtigen, wo ganze Straßenzüge weichen mussten.

Ähnliches stand im Ostertorviertel bevor. Hier galt ein Sanierungs- und Baustopp. In Erwartung größerer Umstrukturierungen wurden auch im weiteren Umfeld seitens der Stadt und von Wohnungsbaukonzernen Immobilien angekauft und abgerissen oder für kurzfristig gedachte Nutzungen vermietet. Es kam zu einem Strukturwandel. Viele Alteingesessene verließen das Quartier. In die unsanierten preisgünstigen Wohnungen zogen vermehrt Studierende und Gastarbeiter ein.

1967 beauftragte die Stadt das Städtebauinstitut Nürnberg (SIN), für das Viertel ein Sanierungskonzept zu entwickeln. Das Institut, dem eine Nähe zu Wohnungsbaukonzernen wie der Neuen Heimat nachgesagt wurde und das später auch bei der Sanierung Alt-Vegesacks und bei der Großsiedlung Tenever eine tragende Rolle spielen sollte, weckte bei den Ostertorschen schon bald Zweifel, ob ihre Interessen hier gut aufgehoben seien. 1969 formierte sich die Bürgerinitiative Arbeitskreis Ostertorsanierung (AKO), um den von der Sanierung Betroffenen eine Stimme zu geben. Besonders aktiv dabei: Mitglieder des SPD-Ortsvereins Altstadt.

Unten Tunnel, oben Verdichtungszone

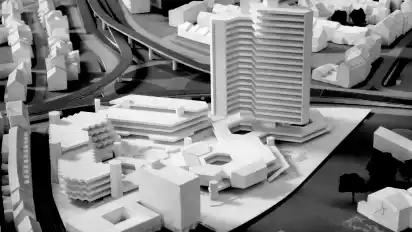

Die Zweifler wurden hellhörig, als das Städtebauinstitut im März 1972 seine Vorstellungen von der Ausführung der Trasse vorstellte. Diese sahen einen gut 600 Meter langen Straßentunnel zwischen Rembertikreisel und Bleicherstraße vor, der mit angrenzenden Garagen eine bis 40 Meter breite Schneise durch das Quartier erfordert hätte. Darüber solle eine „Verdichtungszone mit City-Funktionen“ entstehen. Die zu dieser Idee im WESER-KURIER veröffentliche Schemaskizze zeigt eine megalomane Großstruktur, die sehr an die ebenfalls von dem Institut entwickelte zweite Baustufe der Großsiedlung Tenever erinnerte. Dennoch schien die Notwendigkeit der Trasse nicht in Zweifel zu stehen. Denn selbst der AKO schlug eine alternative Variante der Trasse vor: als Tunnelhochstraße auch „gestelzte Röhre“ genannt. So sei ein schonenderer Eingriff in die vorhandene Bebauung zu gewährleisten.

Der Bausenator und das Stadtplanungsamt legten zunächst nur ein sogenanntes Verbalkonzept vor, das so formuliert war, dass sich alle Interessengruppen irgendwie darin abgebildet finden konnten. Darüber sollte in der Einwohnerversammlung am 10. Juli 1973 informiert werden. Der AKO hatte Zeichnungen vorbereitet, um sein Alternativkonzept der „gestelzten Röhre“ zu propagieren. Doch dazu kam es nicht mehr. Der Vertreter des Senats versuchte, die Bedenken zu zerstreuen. Leider lägen konkrete Planungen noch nicht vor. Dass das nicht stimmte, zeigte sich umgehend. Der WESER-KURIER berichtete: „Eine Überraschung gab es, als Beiratsmitglied Uwe Martin plötzlich Pläne an die Wand heftete, die das Sanierungsgebiet mit der schon eingezeichneten 43 Meter breiten Trasse zeigte.“ Die Pläne waren ihm zugespielt worden.

Spätestens mit diesem öffentlich erfahrbaren Vertrauensverlust in die Redlichkeit der Experten kippte die Stimmung und der AKO verzichtete darauf, seine alternative Trassenversion vorzustellen, denn nun stand eine neue Frage in Raum: Brauchen wir die Trasse denn überhaupt? Mit dieser Frage beschäftigten sich in der Folgezeit etwa jüngere Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes, darunter Kniemeyer. Sie kamen zu dem Schluss, ein Verzicht sei auch stadtplanerisch durchaus sinnvoll und zu befürworten. Ihr Hauptargument: Die Trasse und der Umbau des Quartiers fördere eine weitere Zentralisierung des City-Bereichs, wodurch die bestehende Mischstruktur im Quartier einer besseren ökonomischen Verwertbarkeit geopfert und die Wohnbevölkerung in die neuen Stadtrandsiedlungen verdrängt werde, was weitere Verkehrsströme erzeuge. Sie plädierten für ein dezentrales Stadtentwicklungskonzept und den Ausbau des ÖPNV.

Diese Gedanken fanden zwar beim Bausenator kein offenes Ohr, wurden aber vom SPD-Ortsverein Altstadt dankbar aufgenommen. Am 15. Oktober erfolgte auf dem Parteitag des SPD-Unterbezirks Bremen-Stadt der Beschluss für einen Stopp des Trassenbauvorhabens. Und am 5. Dezember 1973 stimmte innerhalb der Haushaltsberatung für 1974 die Bürgerschaftsfraktion der allein regierenden SPD dafür, den Bau der Osttangente nicht mehr zu verfolgen. Innerhalb knapp eines halben Jahres war ein Projekt vom Tisch, das Planungsexperten fast ein halbes Jahrhundert lang für unentbehrlich gehalten hatten.

Die Trassenbefürworter waren geschockt und sagten einen Verkehrskollaps in der Hansestadt voraus. Und obwohl dieser nicht eintrat, gab es einen, der den Verlust der Trasse nie ganz überwinden konnte: Wilhelm Wortmann. Der Bremer Stadtplaner war in den 1930er-Jahren an Verkehrsplanungen beteiligt und nach dem Krieg immer wieder in Bremen als Gutachter aktiv. Nach dem Stopp der Trasse hatte sich Wortmann bis ins hohe Alter für das Tangentenviereck starkgemacht und unterschiedliche Varianten neuer Weserquerungen vorgeschlagen, zuletzt 1992. Dass heute wieder neue Brücken in Bremen geplant sind, hätte Wortmann sicher erfreut. Dass sie nur Radlern und dem Fußverkehr dienen sollen, daran hätte er sich gewöhnen müssen.