Auf dem Gelände der Universität soll ein weiterer Fallturm für die Weltraumforschung entstehen. Die Anlage könnte gegen Ende des Jahrzehnts betriebsbereit sein und würde neben dem bald 33 Jahre alten ursprünglichen Fallturm einen weiteren markanten Punkt in der Skyline des Uni-Geländes bilden. Die Projektbetreiber vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) gehen von Kosten im mittleren zweistelligen Millionenbereich aus.

1990 war auf dem Campus der erste Fallturm in Betrieb gegangen. In seinem Inneren befindet sich eine 120 Meter hohe Röhre, in der Experimente unter Schwerelosigkeit stattfinden. Das Prinzip: Aus der Spitze des Turms wird eine Kapsel mit bis zu 500 Kilogramm experimenteller Nutzlast ausgeklinkt. Während des Falls herrscht in dem Behälter für 4,7 Sekunden Schwerelosigkeit. 2004 wurde die Anlage mit einem Katapult am Boden der Anlage nachgerüstet. Seither kann die Kapsel mit dem Zwanzigfachen der Erdbeschleunigung bis in die Spitze des Turms geschossen werden. Auch während des Aufstiegs herrschen in dem Behälter dann die Bedingungen der Schwerelosigkeit, so dass sich diese Phase auf insgesamt gut neun Sekunden verlängert.

Die Technik des Fallturms hat allerdings einen großen Nachteil. Für jedes Experiment muss die Luft aus dem Turm gepumpt werden, damit ein Vakuum entsteht. Das dauert ungefähr anderthalb Stunden. Ist die Kapsel nach dem Flug gelandet, wird die Röhre mit Luft geflutet, was weitere 20 Minuten dauert. Mit Vor- und Nachbereitung ist daher täglich für maximal drei Experimente Zeit.

Um die zeitraubende Erzeugung eines Vakuums überflüssig zu machen, entwickelten die Zarm-Forscher vor einigen Jahren eine neue Technologie. Zum Einsatz kommt sie im 2022 in Betrieb genommenen, deutlich kleineren Gravitower, der nur etwa 16 Meter hoch ist und direkt neben dem Fallturm steht. In seinem Inneren wird ein Schlitten auf exakt die Geschwindigkeit beschleunigt, die er theoretisch im Vakuum des Fallturms erreichen würde. Auf dem Schlitten ruht die Kapsel mit dem Experiment. Doch anders als im Fallturm ist die Vertikale im Gravitower nicht luftleer. Der Schlitten wird durch einen Seilantrieb hochgerissen und schirmt die Kapsel mit dem Experiment gegen den Luftwiderstand ab. So sind täglich mehr als 100 kurze Schwerelosigkeitssimulationen von jeweils 2,7 Sekunden möglich. Forscher können ihre Experimente also schnell nachjustieren und wiederholen.

Der Gravitower erhielt bei seiner Einweihung die Zusatzbezeichnung „Pro“ für Prototyp – ein Hinweis darauf, dass man am ZARM Größeres im Sinn hat. Und tatsächlich soll nun eine Großanlage auf den Prototypen folgen. „Sie hätte einen Weg von 120 bis 130 Metern. Denkbar ist, dass sie 50 Meter tief in den Boden eingelassen wird und 80 Meter herausragt“, nennt Peter von Kampen Details erster baulicher Überlegungen. Der kaufmännische Geschäftsführer des ZARM geht von zwei Jahren konzentrierter Vorplanung und einem fünfjährigen Realisierungszeitraum aus.

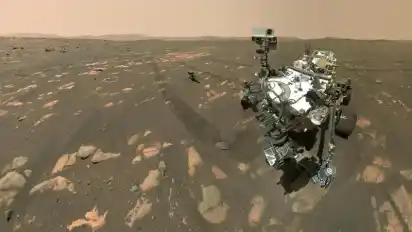

ZARM-Direktor Marc Avila ist überzeugt, dass ein Gravitower im Großmaßstab die Strahlkraft der naturwissenschaftlichen Forschung an der Uni Bremen deutlich erhöhen würde. Das 33 Jahre alte Fallturm sei immer noch ein gutes Instrument, „aber wir wollen kein Technikmuseum werden“, sagt Avila. Konventionelle Falltürme gebe es inzwischen auch anderswo auf der Welt. Das Projekt, das ihm vorschwebt, werde Forscherteams aus vielen Ländern neue Möglichkeiten eröffnen – und natürlich dem ZARM selbst, das inzwischen Teil einer neuen wissenschaftlichen Initiative der Uni Bremen mit dem Titel „Humans on Mars“ ist, zu Deutsch „Menschen auf dem Mars“.

Ziel dieses Projektes ist es unter anderem, Möglichkeiten der Selbstversorgung für eine ab circa 2040 denkbare Mars-Expedition der Nasa auszuloten. Denn in einer bemannten Basis auf dem roten Planeten müssten sich die Mitglieder der Mission autark versorgen können, unter anderem durch Aufspaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Doch wie funktionieren solche elektrochemischen Vorgänge unter den Bedingungen der Mars-Gravitation? Das ist eine der Fragen, die in einem größeren Gravitower untersucht werden könnten.

In der Wissenschaftsbehörde begrüßt man die Pläne grundsätzlich. „Ein großer Gravitower, in dem auf dem höchsten technischen Niveau unter Bedingungen der Schwerelosigkeit experimentiert werden kann, würde die Attraktivität des ZARM vergrößern“, glaubt Senatorin Claudia Schilling (SPD). Auch der Raumfahrtstandort Bremen würde aus ihrer Sicht profitieren. Schilling: „Insofern wäre solch ein Bau eine gute Investition in die Zukunft.“ Aber eben auch finanzieller Kraftakt. Allein aus dem normalen Bremer Wissenschaftsetat wäre er kaum zu leisten. Wie beim ersten Fallturm vor drei Jahrzehnten müsste wohl der Bund etwas drauflegen, damit auf dem Bremer Campus ein neues Kapitel internationaler Spitzenforschung geschrieben werden kann.