"Wir waren jetzt vollständig vom Eise umgeben. (…) Die Aussichten waren nicht sehr tröstlich, doch wenn nur das Wetter gut blieb und keine östlichen Winde eintraten, so war wenigstens Hoffnung vorhanden, dass sich viele Öffnungen und Kanäle bilden würden, die uns mit unserem kleinen Schiff einen Durchgang gestatteten.“

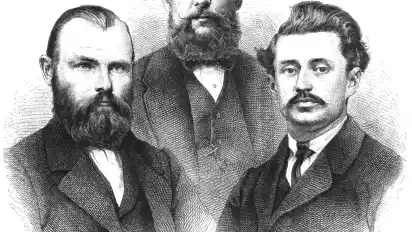

Drei wichtige Herrschaften (von links): Kapitän Carl Koldewey, Expeditionsgründer August Petermann und Obersteuermann Richard Hildebrandt.

Das „kleine Schiff“, von dem der Bremer Kapitän Carl Koldewey hier im Jahre 1868 berichtet, ist die „Grönland“. Ein Einmaster, allein im Kampf mit den Naturgewalten, eine Nussschale im Polarmeer. Nur knapp 30 Meter lang ist der Segler, sechs Meter breit, Tiefgang 2,20 Meter. Mit einer zwölfköpfigen Mannschaft versucht Koldewey einen Weg durch das Packeis zum Nordpol zu finden, so wie es sein Auftraggeber in Deutschland von ihm verlangt.

Frederic Theis hat die eingangs zitierte Passage aus einem Text herausgesucht, der 1871 unter dem Titel „Erste Deutsche Nordpolar-Expedition im Jahre 1868“ erschienen ist. Theis ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Schifffahrtsmuseum, dem die „Grönland“ heute gehört. Eigentlich hat das Boot seinen Liegeplatz am Auswandererhaus in Bremerhaven, gleich neben dem Dampfer „Welle“ und dem Dampf-Eisbrecher „Wal“. Tatsächlich befindet sich die „Grönland“ zurzeit aber in einer Holzwerft im dänischen Hvide Sande. Dort wird sie für 1,1 Millionen Euro restauriert.

Frederic Theis an der Pinne: Die "Grönland" begleitet die "Polarstern" nach ihrer Rückkehr aus dem Eis.

Theis ist nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Mitglied der aktuellen Besatzung, die sich ehrenamtlich um die „Grönland“ kümmert. Menschen wie Theis sorgen dafür, dass die bemerkenswerte Geschichte des Schiffes lebendig bleibt. Nie wieder ist nach der „Grönland“ ein Schiff ohne Motor soweit ins Nordmeer vorgedrungen. Nach 3000 Seemeilen erreichte der Segler am 15. September 1868 nordwestlich von Spitzbergen die nördlichste Breite bei 81 Grad 4,5‘ N.

Die Zeiten sind unruhig damals, dafür sorgen die Nachwehen des Deutschen Krieges und die bevorstehende Reichsgründung. Aber es ist auch eine Zeit, in der das Interesse an der Wissenschaft und der weiten Welt ungebrochen ist. Viele Küsten der Erde sind zu der Zeit kartographiert, was fehlt, sind die Nord- und Südpolargebiete. August Petermann, ein Geograph aus Gotha, will das ändern. Mithilfe von Spenden und eigenem Geld stellt er die erste deutsche Polarexpedition auf die Beine. Sie soll, so Petermanns Annahme und Erwartung, die eisfreien Wasserbecken um den Nordpol erkunden, die von einem durchlässigen Eisring umgeben seien. Als Expeditionsleiter engagiert Petermann den Bremer Kapitän Koldewey.

„Mit fünf Knoten Fortgang drangen wir rasch vor und trafen auch bald auf eine zusammenhängende Kette von Eisschollen, die sich unabschaubar nach Westen, Norden und Süden erstreckte. (…) Direkt vor uns war alles so vollständig dicht, dass ein Eindringen gänzlich unmöglich war.“

Als Kapitän Koldewey diese Sätze notiert, muss er bereits ahnen, dass ihm sein Auftraggeber, der zu Hause am Schreibtisch sitzt, eine womöglich unlösbare Aufgabe gestellt hat. Weil zudem die finanziellen Mittel knapp sind, muss Koldewey sich mit der Ausrüstung bescheiden. Zentral ist die Auswahl des Schiffes. Im norwegischen Bergen entdeckt Koldewey einen fast werftneuen Segler, eine sogenannte Nordische Jagt, gesteuert an der Pinne, und ursprünglich bei der Robbenjagd im Einsatz.

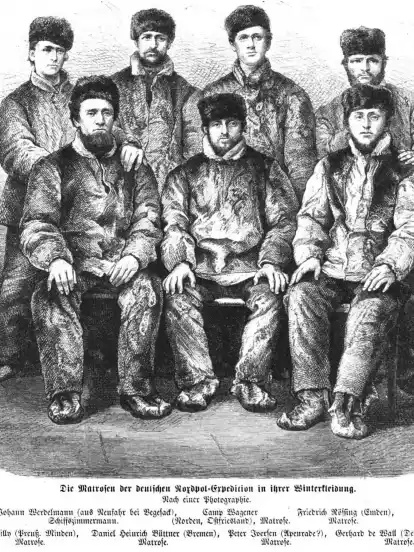

Eine internationale Mannschaft: die Crew der "Grönland" 1868, ein Team aus Nautikern und Fischern aus Deutschland und Norwegen.

Koldewey lässt das Schiff arktistauglich machen. Lässt den Mastbaum verstärken, Hölzer, Taue und die sieben Segel ersetzen und das Schiff auf den Namen „Grönland“ taufen. Das handelt ihm Ärger ein, denn Geldgeber Petermann hatte sich den Namen „Germania“ gewünscht. Für Petermann war die Expedition ein Auftrag von nationaler Bedeutung. Deutschland sollte sich nach seinem Willen in Konkurrenz zu den britischen und amerikanischen Bestrebungen stärker in der Erforschung der Polarregionen engagieren.

Polarforschungsschiffe damals und heute: Die "Grönland" begrüßt die "Polarstern" nach ihrer Rückkehr von der Mosaic-Expedition.

Ein Denken, das heutige Expeditionen nicht mehr antreibt. Wissenschaftler Theis erinnert an die internationale Zusammensetzung der Mannschaft, die von September 2019 bis Oktober 2020 während der spektakulären Mosaic-Expedition mit der „Polarstern“ in der Arktis lag. International war auch die Crew der „Grönland“ damals, Koldewey heuerte neben erfahrenen Matrosen aus Deutschland vor allem Männer aus Norwegen an, Fischer, die mit den Bedingungen vor Ort vertraut waren.

Theis: Geld für Generalüberholung gut angelegt

Heute hält ein harter Kern von 15 bis 20 Mitgliedern die „Grönland“ fahrtüchtig, darunter praktische Nautiker, Wissenschaftler des Deutschen Schifffahrtsmuseums und des Alfred-Wegener-Instituts, Studenten, handwerklich Begabte und maritim Interessierte. Jeder, der möchte, darf mitmachen, kann bei den sonnabendlichen Arbeitsdiensten reinschnuppern und später an den regelmäßigen Touren teilnehmen; Fahrten nach Helgoland, entlang der nordfriesischen Küste, in die Ostsee oder wie kürzlich nach Dänemark, als die Crew die „Grönland“ in die Werft überführte. Theis ist überzeugt, dass das investierte Geld in die Generalüberholung gut angelegt ist.

Expeditionsgründer Petermann war sich da 150 Jahre früher nicht so sicher. Die Bewertung der Reise, die fünf Monate dauerte, fiel unterschiedlich aus. Zwar wurde die „Grönland“ am 10. Oktober 1868 nach ihrer Rückkehr, wie es heißt, „unter dem Jubel der Bevölkerung in Bremerhaven“ empfangen. Auch galten viele der gesammelten Erkenntnisse über die Arktis – Eisstärken, Meeresströmungen, Wetterverhältnisse – damals als Gewinn.

Aber Petermann war unzufrieden damit, dass die „Grönland“ nicht bis zum Nordpol vorgedrungen war. Wieder und wieder hatte Kapitän Koldewey versucht, durch das Eis zu stoßen, wieder und wieder musste der Versuch scheitern. „Petermann hat Koldewey dafür kritisiert“, sagt Theis. Koldewey selbst sah es später so:

„Es wird gesagt, mein Schiff sei viel zu klein gewesen und ich hätte selbst in günstigen Jahren doch durchaus Nichts von Bedeutung thun, die Küste vollends niemals erreichen können. (…) Zur Entdeckung und Erforschung unbekannter Küsten, vor allem der mit Eis umsäumten des Polarmeeres, ist ein grosses Schiff schon seines bedeutenden Tiefgangs wegen gar nicht zu gebrauchen und hier ist ein kleines Schiff erst recht vorzuziehen.“

Dem stimmten viele Experten zu. Auch die zweite deutsche Polarexpedition 1869/70 wurde mit einem vergleichsweise kleinen Schiff bestritten. Allerdings löste die „Germania“, angetrieben von einer 30-PS-Dampfmaschine, die „Grönland“ ab. Für die „Grönland“ begann ein zweites Leben als Küstenfrachter. Koldeweys Ansehen blieb trotz der Kritik Petermanns unbeschadet. Der Bremer Kapitän führte auch die zweite Expedition an.