Es geht auf Mittag, und immer noch wabert Nebel in den Hängen. Der Tag lässt sich Zeit mit dem Aufwachen, will nicht raus aus der feuchten Watte. Das Wetter soll schön werden, und tatsächlich: wenig später zeigt sich die Sonne, zunächst nur zaghaft, aber immerhin. Später strahlt sie vom Himmel. Herbst an der Mosel, goldener Oktober, das Licht am Nachmittag ist bezaubernd.

Mit derlei Romantik haben die Rumänen wenig im Sinn. Sie sind gekommen, um zu arbeiten, tun das mit Ausdauer und Akribie. Zwölf Männer, die den Wein vom Berg holen. Ernte 23. Ein Jahr, das seine Tücken hat. Klima, Fäulnis – alles schwierig, "herausfordernd", sagen die Winzer. Ihr Job, trotzdem was draus zu machen, einen guten Tropfen. Die Rumänen sind dann längst weg, müssen jetzt aber noch einmal ran, die letzten Tage, und dann passiert es.

Vorsichtig kraxeln die Männer den steilen Hang hinunter, halten sich mitunter an den Metallpfosten fest, die den Reben Halt geben. Rispe für Rispe schneiden sie Weinbeeren ab und legen die Frucht in einen Plastikbehälter. Sind die Gefäße voll, werden sie gesammelt auf einer Art Schlitten mit einer Seilwinde nach oben gezogen, um auf dem Hänger mit einem kleinen Traktor zum Weingut transportiert zu werden. So weit, so gut. Unten angekommen, müssen die Arbeiter wieder hinauf, damit sie die nächste Bahn abernten können. Auch diesen Weg erledigt der Schlitten – drauf gesprungen, und ab geht's nach oben.

Doch dann, die Strecke ist fast geschafft: ein Knall, Schrecksekunde, alle wenden den Kopf. Das Stahlseil ist gerissen und peitscht durch die Luft. Reines Glück, dass die Leute am Traktor nicht getroffen werden. Und der Schlitten? Er kippt um, die Männer purzeln zu Boden, aber auch ihnen passiert nichts, im Gegenteil, großes Gelächter. Sie stapfen die letzten Meter den Berg hinauf, bekommen zur Hilfe von oben Hände gereicht und stehen schließlich sicher auf dem Weg.

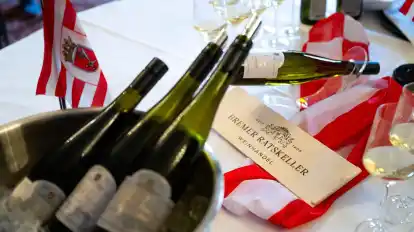

Die Weinlage heißt Erdener Treppchen, benannt nach dem Ort Erden auf der anderen Seite der Mosel. Ein klitzekleiner Teil davon, rund 1300 Quadratmeter von insgesamt 36 Hektar, gehört dem Bremer Ratskeller. Was dort von den Reben geholt wird, erreicht mittlerweile Kultstatus. Nicht immer wegen der Güte des Rieslings, da gibt es durchaus Ausreißer, aber allemal wegen der Marke, ein Name mit Klang: Bremer Senatswein.

Frederik Janus ist das erste Mal allein dafür verantwortlich, die Ernte einfahren zu lassen und dem Wein in Zusammenarbeit mit dem Winzer einen Schliff zu geben, der ihn auch geschmacklich zu etwas Besonderem macht. Janus, 36 Jahre alt, hat im vergangenen Jahr als Nachfolger von Karl-Josef Krötz das Amt des Bremer Ratskellermeisters übernommen. Nun steht er vor den Stahltanks mit dem Rebensaft der Regierung und soll eine Antwort darauf geben, wie der nächste Senatswein wird. "Typische Journalistenfrage", sagt Janus. Er meint das nicht böse, lächelt sogar, aber einigermaßen absurd ist das für ihn schon: "Man kann heute sagen, wie das Jahr verlaufen ist und die Ernte war, mehr aber beim besten Willen nicht. Der Wein offenbart sich erst in zwei, drei Monaten."

Lange war's trocken, dann ziemlich nass, spät auch noch sehr warm. Wetterkapriolen, an die man sich in Zeiten des Klimawandels gewöhnen muss und die den Weinbau auf eine harte Probe stellen. Mehr denn je ist die Kunst im Keller gefragt – wie der Wein zur Reife gebracht wird, in welcher Zeit und mit welchen Beigaben. Janus macht aus der Ferne mit, tauscht sich mit dem Winzer aus und lässt Proben nach Bremen schicken. Sein verlängerter Arm an der Mosel ist Stefan Lotz, 43 Jahre alt und Winzer in 4. Generation. Lotz produziert auf 15 Hektar rund 100.000 Liter pro Jahr. "Das Lesegut war dieses Mal nicht einfach", erklärt er, "viel Selektion, viel Handarbeit. Aber mit Erfahrung weiß man, was zu tun ist."

Der Schimmelpilz Botrytis hat sich im Erdener Treppchen und anderen Anbaugebieten förmlich gelabt an den Trauben, was einerseits gut sein kann, weil es eine Edelfäule ist, die den Zuckergehalt ansteigen lässt. Das Ergebnis sind Auslesen, Beerenauslesen oder Trockenbeerenauslesen. Wird's bei Nässe und Wärme aber arg viel mit dem Pilz, geht das nach hinten los. Dann vergreist die Frucht, wird bitter und riecht unangenehm.

"In den letzten Tagen war ich sehr zufrieden", sagt Lotz. Er hat probiert, immer mal wieder, während der Traubensaft noch mächtig aufgeregt ist und gurgelnd vor sich hin gärt. "Man schmeckt schon eine gewisse Sauberkeit heraus." Das gilt für jede seiner Partien, auch für die 1500 Liter Senatswein. Sie lagern in Stahltanks, denn von Holzfässern hält Lotz nichts, zu viel Fremdeinwirkung: "Die feinen Fruchtaromen vom Riesling werden vom Holz erschlagen."

Lotz und Janus fachsimpeln ein wenig, reden zum Beispiel darüber, wie der Senatswein künftig mehr Konstanz bekommen kann. "Die Machart sollte ähnlich sein", wünscht sich der Ratskellermeister. Nicht in dem einen Jahr furztrocken und im nächsten eher süß. "In jedem Tank steckt ein Organismus, den man beeinflussen kann", sagt Janus. So fortan, dass er sich nach einem bestimmten Geschmacksideal ausformt oder ihm möglichst nahekommt. Lotz hört zu, sagt aber nicht viel. Ein kitzeliges Thema. Begleitet wird die Unterhaltung vom Gurgeln der Gärung, den Fruchtfliegen, die in Massen durch die Luft schwirren, und einem Geruch, den Janus mit Pfirsich vergleicht, aufgeschnittenen Äpfeln und Bananen. Da ist sie, die Nase des Weinkenners.

Von der Mosel an die Saar, zu einem jungen Winzer, dessen Weine Janus auf einer Weinmesse entdeckt hat. Ein Beispiel für seine Aufgabe, das Sortiment des Ratskellers zu pflegen: "Wir wollen ja möglichst alle deutschen Weinanbaugebiete abbilden, und die Saar hatten wir noch nicht." Der Winzer heißt Stefan Müller, er betreibt sein Gut in Konz-Krettnach – elf Hektar, die im Schnitt 60.000 Liter abwerfen. Müller setzt zu einem guten Teil auf Holzfässer und verfolgt auch sonst eine völlig andere Philosophie als Stefan Lotz von der Mosel: "Wir sind konsequente Spontangärer", sagt der 34-Jährige. In der ersten Zeit habe er ständig am Fass gerochen, mittlerweile sei das aber Gefühlssache. Er setzt keine Hefe zu, lässt den Wein so reifen, wie die Natur es will. Die Einflüsse kommen allein aus dem Berg und der Kellerflora. Trotzdem seien die Sorten keine wilden Gesellen, betont Müller. Die Erfahrung macht's, seine Erfahrung, den Punkt zu treffen, an dem der Wein das gewünschte Endstadium erreicht hat.

Dabei entstehen Tropfen, die nicht nur der Ratskellermeister für beachtlich hält. Der Restaurantführer Gault-Millau hat das Weingut Müller 2018 als "Entdeckung des Jahres" ausgezeichnet. Janus lobt den Wein als leicht, frisch, filigran und fruchtig: "Er hat wenig Alkohol, aber viel Geschmack, das ist sehr zeitgemäß." Perfekt gemacht hat Janus bei diesem Besuch noch nichts, aber gut möglich, dass er ordert. Eine neue Sorte auf der Karte des altehrwürdigen Bremer Ratskellers. Müller würd's freuen: "Das bringt Reputation."