In Bremen sollen Falschparker verstärkt zur Kasse gebeten werden. Die Innenbehörde will die Zahl der Außendienstler in der Verkehrsüberwachung bis Anfang 2023 nahezu verdoppeln. Aktuell beschäftigt diese Abteilung des Ordnungsamtes 34 Bedienstete. Das Ziel lautet, die Zahl falsch abgestellter Fahrzeuge mittelfristig auf unter zehn Prozent zu drücken.

Im Herbst 2020 hatte die Stadtbürgerschaft ein größeres Maßnahmenpaket zum Thema Parken beschlossen. Neben der schrittweisen Einführung einer Gebührenpflicht für die innenstadtnahen Stadtteile ging es auch um härteres Durchgreifen gegenüber Autobesitzern, die ihre Fahrzeuge regelwidrig abstellen. 100 Kontrolleure, so der Beschluss, sollen für eine striktere Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung sorgen. So steht es auch im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linken aus dem Sommer 2019.

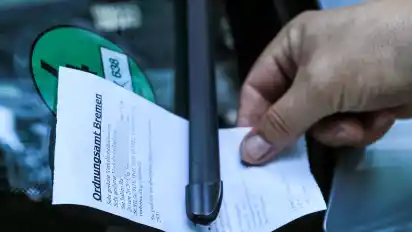

Die Innenbehörde greift diese Beschlusslage auf. In einem Papier für die Senatssitzung an diesem Dienstag bleibt sie hinter den vereinbarten Zielen zurück. So sollen zum 1. Januar 2022 zunächst 15 weitere Verkehrsüberwacher eingestellt werden, ein Jahr später noch einmal die gleiche Zahl. Hinzu kommen insgesamt acht Planstellen in der Bußgeldstelle des Ordnungsamtes, denn die steigende Zahl von Verwarn- und Bußgeldverfahren muss intern abgearbeitet werden. Die Verkehrsüberwacher sollen nach den Vorstellungen der Innenbehörde künftig verstärkt auch außerhalb der Innenstadt unterwegs sein. Dort könnten sie etwa zwei Drittel der Einnahmen erzielen, die bei Einsätzen in der Innenstadt möglich sind.

Dieser Umstand könnte ein Problem verschärfen, das schon besteht: In der Vergangenheit gelang es der Stadt nicht immer, die Kosten für die Knöllchenschreiber, den unterstützenden Innendienst und die Sachkosten durch Einnahmen aus den Strafzetteln zu decken. Nach Informationen des WESER-KURIER haben die Grünen vorgeschlagen, zur Refinanzierung der neuen Stellen auch die Parkgebühren anzuheben. Ein solches Vorgehen ist innerhalb des rot-grün-roten Regierungsbündnisses strittig. Denkbar wäre deshalb, dass der Senat das Thema an diesem Dienstag kurzfristig von der Tagesordnung nimmt und die Beschlussfassung um eine oder zwei Wochen verschiebt, bis letzte Details geklärt sind.

Dass es zu einer konsequenteren Verfolgung von Regelverstößen im ruhenden Verkehr kommen soll, darin sind sich die Koalitionspartner einig. Die derzeitigen Überwachungskapazitäten seien zu gering, um „den Kontrolldruck dauerhaft flächendeckend im erforderlichen Maße aufzubauen“, heißt es in dem Papier der Innenbehörde. Um eine „nachhaltige Verhaltensänderung“ bei Falschparkern zu erreichen, sei „eine hinreichende Frequenz bei den Kontrollen erforderlich“.

2019 hatten die Außendienstler des Ordnungsamtes bei ihren Streifengängen Knöllchen im Wert von rund 12,2 Millionen Euro verteilt. Pro Vollzeitstelle waren es 7820 Verfahren. Nach der geplanten Aufstockung der Verkehrsüberwachung rechnet man im Haus von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) ab 2023 mit jährlich zusätzlich knapp 130.000 Bußgeldverfahren.

Für den Grünen-Verkehrspolitiker Ralph Saxe, der im vergangenen Jahr die treibende Kraft hinter dem Bürgerschaftsbeschluss war, ist die angekündigte Einstellung von 30 weiteren Parkraum-Überwachern „ein Fortschritt, auch wenn wir uns zu mehr verpflichtet haben“. Er geht davon auf, dass die Finanzierung der Stellen keine größeren Probleme bereiten wird.

Dabei könne man von Bremerhaven lernen: In der Seestadt seien die Knöllchenschreiber auf ihren Streifengängen mit besserer Hardware ausgestattet. Die ausgedruckten Strafzettel könnten von den ertappten Parksündern mit dem Handy erfasst und bezahlt werden. Dadurch lasse sich der Verwaltungsaufwand im Ordnungsamt reduzieren. Auch die auf Bundesebene vorbereitete Anhebung der Buß- und Verwarngelder könne einen Beitrag zur Finanzierung der 30 Stellen leisten.

Beim ADAC Weser-Ems, der auch den Bremer Raum betreut, ist die Reaktion auf die Pläne des Senats verhalten. Sprecher Nils Linge hält es für sinnvoll, Falschparker dort zu sanktionieren, wo beispielsweise die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern oder die freie Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen gefährdet ist. Doch nicht überall sei dies der Fall. In manchen Wohngebieten sei es im Straßenraum sehr eng, die Wahrscheinlichkeit von Verstößen entsprechend hoch. Dort einfach mehr Strafzettel zu verteilen, sei „zu einfach“. Linge: „Ich vermisse da ein ganzheitliches Konzept mit guten Alternativen zum Auto.“