Emilia Galotti ist tot. Schon wieder. Seit mehr als 250 Jahren kann sie ihrem Schicksal nicht entkommen. Und das allein aufgrund von männlichen Eitelkeiten, Macht- und Besitzansprüchen. Sie soll den Grafen Appiani heiraten (findet Papa gut, Mama nicht so, doch die wird nicht gefragt). Aber auch der Prinz von Guastalla (findet Papa nicht gut) hat ein Auge auf Emilia geworfen. Also muss Appiani weg, was Marinelli (Jan Grosfeld), der Kammerherr des Prinzen, mal eben schnell erledigen lässt. Der Prinz (Nadine Geyersbach) hat nun freie Bahn. Wäre da nicht seine verschmähte Geliebte, die Gräfin Orsina (Jorid Lukaczik), die Emilias Vater (Levin Hofmann) einen Dolch in die Hand drückt, mit dem der seine eigene Tochter tötet. Und Emilia selbst? Die hat in der ganzen Geschichte fast gar nichts zu sagen. Ihr Redeanteil beträgt nämlich im Originaltext von Gotthold Ephraim Lessing weniger als zehn Prozent.

"Emilia Galotti" wurde 1772 uraufgeführt. Eine verstaubte Geschichte also, die nichts mehr mit der Gegenwart zu tun hat? Mitnichten. Und darin, genau das klarzumachen, liegt die Stärke der Inszenierung am Theater Bremen. Doch es gibt auch kleine (!) Schwächen. Dann nämlich, wenn Regisseurin Rahel Hofbauer und Dramaturgin Elif Zengin ihre Botschaft bei ihrem Theater-Bremen-Debüt mit einem symbolträchtigen Bühnenbild ins Publikum hineinprügeln wollen: Den Zuschauern muss wirklich nicht jedes Mal wortwörtlich der Spiegel vorgehalten werden.

Emilias Rolle als klaffende Leerstelle

Warum die Hauptfigur nicht gleich ganz streichen, wo doch eh niemand nach ihrer Meinung fragt, dachte sich das Theater, das seine Version von "Emilia_Galotti" (ja, mit Unterstrich!) am Donnerstag im Kleinen Haus zur Premiere brachte. Wo Emilia sprechen würde, ist nur Schweigen zu hören. Ihr Auftritt wird durch eine Leere ersetzt, die teilweise nur schwer auszuhalten ist. Ein sehr gelungener Kniff.

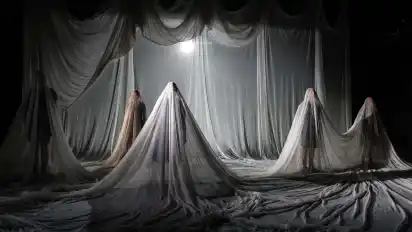

Das rundum überzeugende Ensemble spielt zuerst unter einem halbtransparenten weißen Vorhang, der die Darsteller an Möbel erinnern lässt, die man davor bewahren will, Staub anzusetzen. Man könnte auch sagen: Sie spielen unter einem mehr als 250 Jahre alten (Theater)Stoff. Er lastet schwer auf den Schultern von Marinelli und dem Prinzen. Nur mühsam können sie sich unter dem Mantel aus Unzufriedenheit und wachsender Schuld bewegen. Nadine Geyersbach spielt den Prinzen anfangs voller Wut und mit einer so verzweifelten Besessenheit, dass es einem – im positiven Sinne – kalt den Rücken herunterläuft. Jan Grosfeld mimt seinen Marinelli mit Kälte und Gleichgültigkeit. Emilias Mutter wiederum (Guido Gallmann) wickelt sich in den Vorhang ein, wie in einen schutzgebenden Kokon – noch ist alles gut. Noch kann ihre Tochter gerettet werden.

Erst kurz vor dem großen Showdown wird der Vorhang von der Decke gerissen und verschwindet wie ein Strom aus heißer Lava in Zeitlupentempo in einem Loch im Bühnenboden (Bühne und Kostüme: Andrea Künemund). Abgelöst wird er von Metallschlingen, die erst langsam von der Decke herabkommen, bevor sie sich schließlich lösen und wie schwere Fäden zwischen Emilias Vater und der Gräfin Orsina hängen. Jorid Lukaczik verkörpert die Gräfin als toughe Feministin, die ihrer Zeit voraus ist und der es gelingt, gleichzeitig eine unfassbare Wut und Gelassenheit auszustrahlen.

Dann ist Emilia wieder tot. Emilia, die in diesem Stück weder auftaucht, noch etwas sagen darf. Und Emilia, auch das macht das Theater schnell klar, war und ist kein Einzelfall. Allein Blicke auf historische Stoffe wie Titus Livius' "Virginia" (2220 Jahre vor "Emilia Galotti") oder "Die Legende der Lucretia" (2281 Jahre vor "Emilia Galotti") zeugen von tragischen Frauen-Schicksalen, die alleine von Männern zu verantworten sind.

Bis hierhin und nicht weiter

Als das Stück seinen Höhepunkt erreicht, legen die Darstellerinnen und Darsteller Karabinerhaken zwischen den Metallfäden auf dem Boden ab: stellvertretend für all die gefallenen Töchter (oder Frauen), deren Schicksal im Laufe der Geschichte von Männern besiegelt wurde. Am Ende des Theaterabends stehen sie – fest mit dem Boden und den von der Decke hängenden Metallfäden verbunden – stramm. Fast so, als wären sie von den Toten auferstanden und als wollten sie klar machen: bis hierhin und nicht weiter.

Aufziehender Nebel verleiht dem Bühnenraum eine düstere Atmosphäre und dann bekommt Emilia Galotti doch noch eine Stimme (Karin Nennemann). Mit Auszügen aus zeitgenössischen Texten von Jo Frank, Erling Kagge, Elfriede Jelinek und anderen macht sie klar, dass Frauen auch heute noch in einer Welt leben, die ihnen Angst machen muss.

Mehr als 100 Frauen sterben laut Bundeskriminalamt jedes Jahr durch die Hand ihres (Ex-)Partners. Hinzu kommen schwere Körperverletzungen, Vergewaltigungen und sonstige Gewaltakte. Die Liste ist lang. Die Welt ist heute zwar nicht mehr die, in der Emilia einst lebte. Dennoch gibt es noch genügend Männer, die meinen, über das Schicksal ihrer Frauen oder Töchter bestimmen zu müssen - mit oder ohne Dolch.