Wie würden Sie reagieren, wenn Sie jemand fragte, ob Sie ihm eine Probe Ihres Achselschweißes für ein Kunstprojekt zur Verfügung stellen könnten? Die Bremer Künstlerin Effrosyni Kontogeorgou hat genau das gemacht. Die Reaktionen, erzählt sie, seinen ganz unterschiedlich gewesen. 22 Menschen, die in der Weserburg oder irgendwo im Umfeld des Museums arbeiten, haben am Ende ja gesagt.

Das Ergebnis ist noch bis zum 1. August im Projektraum der Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK) zu sehen - einem Kellerraum, der eigentlich zur Weserburg gehört und lange als Leseraum der unmittelbar angrenzenden Bibliothek diente. Und keine Sorge, Kontogeorgous zweiteiliges Projekt "Substrate" riecht nicht. Vielmehr beweist es, dass auch eher negativ behaftete Dinge wie Achselschweiß visuell durchaus ästhetisch sein können.

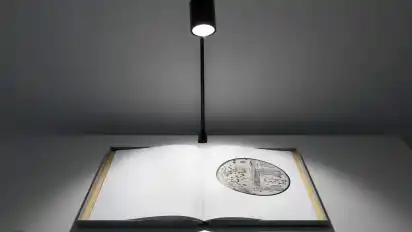

Die Künstlerin hat die anonym abgegebenen Proben zusammen mit einem geligen Substrat in Petrischalen übertragen und die Bakterien dort zwei bis drei Tage arbeiten lassen. Das Ergebnis hat sie mithilfe eines beleuchteten Tisches festgehalten und die Bilder zu einem Buch gebunden. "Ich wollte schon immer ein Schweiß-Buch machen, keine Ahnung warum", sagt Kontogeorgou und lacht.

Witziges Gimmick: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden bei der Abgabe der Probe nach ihrem aktuellen Stressfaktor gefragt. Die jeweils angegebene Zahl zwischen null und zehn wurde auf der Seite mit der passenden Probe vermerkt. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Stressfaktor und der Entwicklung der Probe gab? "Das lässt auf jeden Fall Raum für weitere Forschung", sagt Kontogeorgou.

Jedes Bild einzigartig

Jedes Bild sieht anders aus, keines gleicht dem anderen. Und hier stellt die Künstlerin die erste Verbindung zwischen Personal und Gebäude her: In jede Petrischale hat Kontogeorgou den Grundriss des Raumes gemalt, in dem sich der schwitzende Mitarbeiter für gewöhnlich aufhält. Die Ergebnisse sind für die Künstlerin fast so etwas wie kleine Porträts, Kunst, die auch von den Mitarbeitern produziert wurde.

Doch das ist nicht alles. Am Ende hat sie alle Proben mit Flüssigharz konserviert und sie in dem verschlossenen Projektraum der GAK auf dem Boden verteilt. Der mit einer Glasscheibe abgetrennte Raum wird zum vermeintlich kontaminiertem Laboratorium.

Die Scheiben des Raumes sind beschlagen und trübe, sogar kleine Wassertropfen laufen am Glas hinunter. "Ich wollte, dass der Raum schwitzt", so Kontogeorgou. Oder zumindest will sie das dem Betrachter weismachen. Der Dunstfilm versperrt den Blick ins Innere und erzählt dem außenstehenden Betrachter trotzdem viel über die Gegebenheiten hinter der Scheibe.

Kontogeorgou sieht den Körper als Raum und gibt dem Raum gleichzeitig etwas Körperliches, indem sie ihn schwitzen lässt. Sie stellt Zusammenhänge zwischen Raum, Körper und Arbeit her. Für den Menschen ist es überlebenswichtig zu schwitzen, für den Projektraum, neben dem noch heute Bücher lagern, wäre ein feuchtes Klima fatal.