Alle, die einen orangefarbenen Klebepunkt bekommen haben, jetzt mal schnell runter zum Paul Modersohn-Becker-Steg und rüber auf das Gelände hinter der Kunsthalle. Im Wallgraben neben dem Steg paddeln zwei Frauen in einem gelben Gummiboot; sind sie Überlebende eines Untergangs? Denn genau hier soll die große Stadt Kitesh versunken sein, gerade noch rechtzeitig wurden die Gebete der Einwohner erhört, bevor die Tataren sie stürmen konnten. Die Goldene Horde hatte bereits Klein-Kitesh eingenommen, eine ganz normale Stadt mit ganz normalen Sorgen.

Das große Kitesh dagegen ist zwar nicht mehr zu sehen, doch die Utopie einer friedlicheren Zeit, für die es steht, ist deswegen nicht verschwunden. Die Stadt existiert unter Wasser weiter. Man sollte sich also auf den Weg zu ihr machen und versuchen, den Tataren und ihrer Gier zu entkommen.

Fantasievoll und zauberhaft

Genau das ist der Plan des experimentellen Projekts "Kitesh", des dritten Teils von "NOperas". So heißt eine Initiative, bei der an den Theatern Halle, Wuppertal und Bremen erkundet wird, was Musiktheater fernab der Opernrepertoire-Guckkastenbühne sein könnte. Fazit nach inzwischen drei Arbeiten: eine ganz Menge.

Dieses Mal ist das Musiktheaterkollektiv "Hauen und Stechen" zu Gast und lädt das Publikum ein, Teil eines fantasievollen und aufwendigen Spektakels zu sein, das mal zauberhaft, mal durchgeknallt, mal meditativ ist. Man begibt sich also auf einen Parcours, der vier Stationen umfasst. Grundlage des Ganzen ist eine handfeste Oper, uraufgeführt 1907: "Die Legende der unsichtbaren Stadt Kitesh und der Jungfrau Fewronia" von Nikolai Rimski-Korsakow. Die wiederum fußt auf einer russischen Legende um eine mythische Stadt, die dem Sturm der Goldenen Horde 1237 quasi durch Untertauchen trotzte.

Es kann nicht schaden, den Opern-Inhalt zu kennen. Das Geschehen erschließt sich aber auch so, denn die Fassung von "Hauen und Stechen" (Regie: Franziska Kronforth) ist eine sogenannte Überschreibung – ein radikaler neuer Entwurf, was Inhalt und Musik angeht. Letzterer hat sich der Komponist Alexander Chernyshkow angenommen und viel Volksmusikalisches, eigene zeitgenössische Musik, aber auch elektronische Klänge mit Versatzstücken aus der Oper kombiniert. Das passt gut und macht Lust auf mehr.

Neonfarbene Pappkreuze

Zurück auf die Wiese. Dort lernt die dem orangenen Punkt verpflichtete Gruppe etwas über die Tataren ("sie haben die Hosen nach Europa gebracht und immer hurra geschrien"); eine der gleich drei Fewronias (Gina-Lisa Maiwald), eine Figur, die naturverbunden im Wald lebt, verspricht "einen Einblick in die Seele des Menschen". Die tragische Figur des Stücks, der Trinker Grischenka (Emil Borgeest) hat seinen ersten Auftritt; es kann auch passieren, dass man von den weiß gekleideten Einwohnern Kiteshs ein großes, neonfarbenes Pappkreuz in die Hand gedrückt bekommt. Oder dass grüne Kröten hinterm Gerhard-Marcks-Haus herumquaken (Nachwuchstänzerinnen der Ballettschule Davenport).

Derweil hat die Gruppe, die mit einem blauen Punkt ausgestattet wurde, in der auf dem Goetheplatz aufbauten Jurte einem "Honigritual" beigewohnt, denn zwei weitere Fewronias (Patricia Andress, Angela Braun) leben dort mit allerlei Tieren, zu denen auch ein Bär gehört. Spaziergänger wundern sich mittlerweile, was hier eigentlich los ist, und zücken, was sonst, Mobiltelefone, um Videos zu drehen. Die Gruppen tauschen, dann geht es ins Theater, das gar nicht das Theater sein soll, sondern "Kitesh, die Stadt", mit allerlei Performances, Ausstellungen, Filmen und sogar einem "Tatarenroulette" auf allen Etagen.

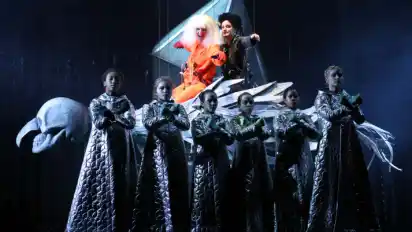

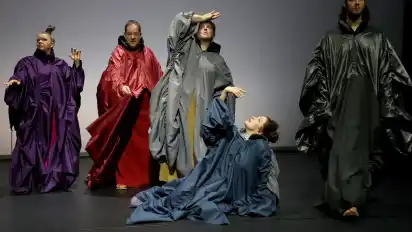

Spätestens jetzt ist es an der Zeit, die flamboyante Ausstattung von Christina Schmitt zu loben, die zwischen Dada und russisch-mongolischen Trachten changiert. Und das extrem spiel- und spaßfreudige Ensemble, die Bremer Philharmoniker, den Chor, den Bürgerchor, die Statisterie, die den Zuschauern freundlich Wege weist. Ganz klassisch im Saal endet "Kitesh" multimedial mit einer allerdings deutlich zu langatmig geratenen Vision vom Jenseits. Dort wartet die Stadt, warten ihre Menschen mit ihren Wünschen und Sehnsüchten auf ein besseres Morgen. Aufgeben gilt hier nicht. Ein mutiger und gelungener Saisonabschluss für das Theater, das sich nun in die Sommerpause verabschiedet.